从屈服到征服:人类与肝炎病毒的千年激斗科普中国网 2021-08-03 |

7月28日是每年的“国际肝炎日”,今年的主题是“积极预防,主动检测,规范治疗,全面遏制肝炎危害”。

关于肝炎,人们一直熟悉又陌生,其中还存在不少误解。比如乙肝,很多保健品号称能够治愈乙肝,但医学界目前尚没有从人体完全清除乙肝病毒的药物和疗法。文献资料显示,最多只有3%的乙肝病人能够“偶然”实现澳抗转阴,即完全康复。

另一方面,我们必须看到,人类直到上世纪六七十年代对包括乙肝在内的各种病毒性肝炎仍然知之甚少,而在那之后的五十年间,各种有效的药物和疫苗陆续问世,人类开始踏上彻底战胜肝炎的征程。伴随现代医学发展,没有肝炎的未来或许并不遥远。

肝脏感染肝炎病毒 | 图虫创意

作者 | 陆修远 大阪大学免疫前沿研究中心

肝炎是一种常见的传染性疾病,两千年前的古希腊医学典籍中即有了明确的肝炎症状和肝炎疫情描述。鉴于考古学家已在类人猿化石中寻找到了与现代肝炎病毒极为类似的远古肝炎病毒,可以毫不夸张地说,人类与这些致病微生物的斗争历史贯穿了整个人类文明史。

然而,与绝大多数传染性疾病一样,直到20世纪,人类才拥有了分辨各种肝炎病毒病原的能力。在此基础上,对肝炎的治疗和免疫才成为了现实。人类对肝炎的认识和征服过程,是人类20世纪辉煌抗疫史中浓墨重彩的一笔。

01

敌暗我明到曙光初现

人类与肝炎的早期斗争

实际上,在肝炎病毒曾经肆虐的数千年间,人类一直对其毫无办法。这种窘境主要来自于两方面原因。第一,人类在当时完全不清楚导致肝炎的元凶到底是什么。第二,基于第一点原因,人类也没有有效的治疗药物或者基于现代免疫医学的预防方法。

事情的转机发生于两次世界大战期间。由于两次大战中,参战各方都投入了巨大的兵力,随之而来的肝炎大流行也频繁袭击各国军队,而且,各国军队中的肝炎流行趋势还有着明显的差异,这种差异让各国的医学工作者开始初步意识到肝炎病毒的传播和分类。这些都为最终确定致病原打下了基础。

以给养良好的美国军队为例,美军士兵一旦在战争中发生外伤,往往可以得到及时的救护。彼时输血疗法已经在外科手术中得到广泛采用,各种血液制品被源源不断送往前线。美军随军医师发现,在某处战地医疗所接受过应急输血治疗的兵员,往往会发生群体性的肝炎发作事件。这似乎暗示了人们血液中存在的某种致病微生物是输血性肝炎感染的元凶。

另一方面,亚非等国的参战军队往往没有很好的后勤保障,清洁的饮用水和食物的缺乏,都可能成为困扰他们的严重问题。一旦发生外伤失血,也难得到及时的对症救治。可是,与输血性肝炎症状有所不同的传染性肝炎仍然在部队中频繁地爆发。

这些事实让当时的医学工作者认识到,经口传播和血液传播可能是肝炎致病原发生流行的主要途径,并且这两种肝炎背后可能存在不同的致病机制。1947年,经口传播的肝炎被明确地命名为甲型肝炎,而经血液传播的肝炎则被命名为乙型肝炎,人类与肝炎的斗争进入了新阶段。

两次世界大战,为研究肝炎提供了大样本。|公共领域

02

从扭转战局到乘胜追击

病毒性肝炎不再是困扰人类的顽疾

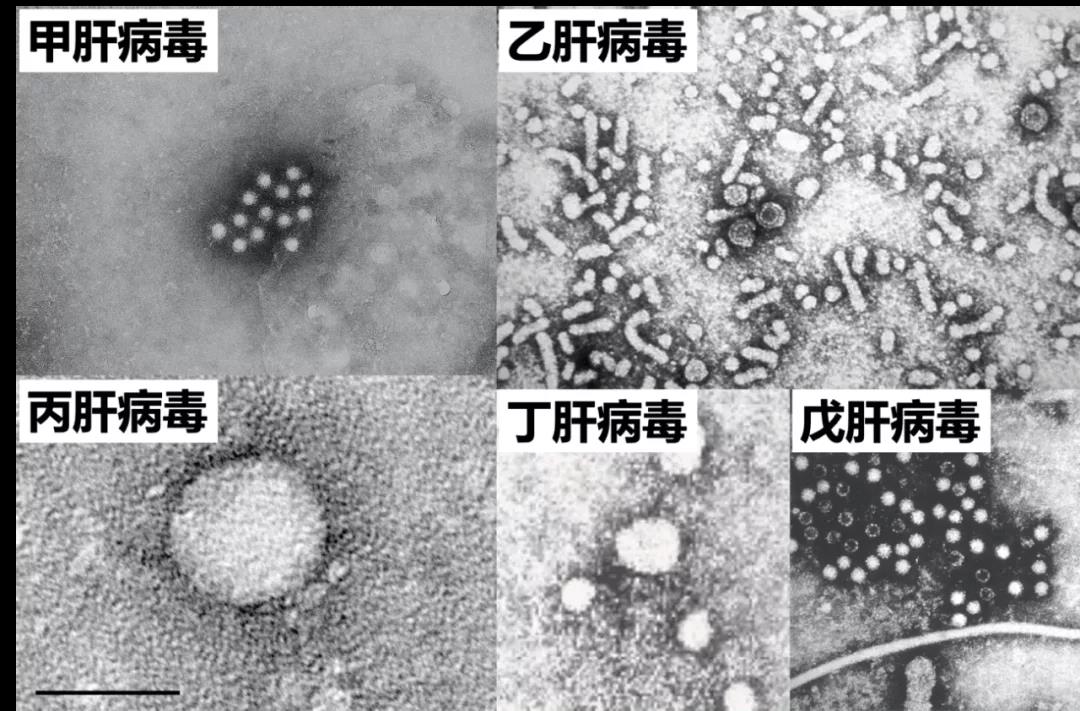

此后,在肝炎研究领域人类不断取得重大突破。1965年,美国科学家布隆伯格第一次发现人类血液中存在着的乙肝病毒表面抗原,这就是我们所熟知的澳大利亚抗原,简称澳抗。我们可以简单的将澳抗理解为是一种乙肝病毒所释放的物质,在血液中发现澳抗也就意味着机体遭到了乙肝病毒的感染。1970年,英国科学家丹纳等人利用透射电子显微镜,观察到了乙肝病毒的真实形态——一种直径为42纳米左右的颗粒状病毒,分为核心和外壳两部分。

随后,1973年,人类利用电子显微镜在急性发作期患者的粪便中发现了甲肝病毒,经口途径传播的肝炎病原也开始水落石出,此时距离人类命名乙肝甲肝已有将近30年历史。随后,科学家们又注意到在甲肝和乙肝之外,还有数种流行性肝炎的存在。1977年,科学家们发现在一些感染了乙肝的病人身上同时存在另外一种肝炎病毒,这就是丁肝病毒。

电镜下的各种肝炎病毒 | 公共领域

丁肝病毒结构上不完全,它甚至不算严格意义上的病毒,通常将其归为类病毒(viroid)。类病毒是一种具有传染性的单链RNA病原体,它比病毒要小,且没有典型病毒具有的蛋白质外壳。丁肝病毒是唯一已知可以感染人类的类病毒。

丁肝病毒严格寄生于乙肝病毒体内,无法脱离乙肝病毒而独立存活。至少5%的慢性乙型肝炎病毒感染者同时合并丁型肝炎病毒感染,根据世卫组织(WHO)的估计,全世界共1500万至2000万人感染丁型肝炎病毒。一旦同时感染乙肝和丁肝,发生急性肝功能障碍的概率会大大增加。幸运的是,丁肝病毒在世界上的流行区域非常局限,在整个亚洲范围内都极为罕见。

此外,经口传播的戊肝病毒和血液传播的丙肝病毒分别于1983年和1989年被人类发现。

03

可防可治

现代医学接近征服病毒性肝炎

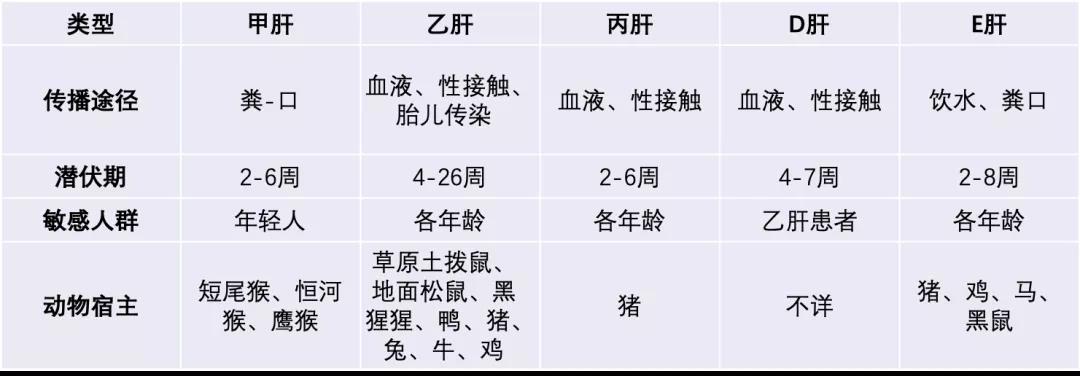

病毒性肝炎的致病原种类多样,即便去掉丁肝不谈,也有甲乙丙戊四个主要的分型。其中甲型戊型肝炎为经口传播,乙型丙型肝炎为血液传播。从预防策略角度来说,甲型和乙型肝炎常被归为一类,而丙型和丁型肝炎则归为另一类。这是因为甲型和乙型肝炎都属于如果经历过感染并且康复或者接受过疫苗注射,就将具有终身免疫能力的疾病类型。而丙型和戊型肝炎则可能在一生之中多次被感染,机体对相应病毒产生的免疫反应有限。目前丙型肝炎的有效疫苗尚未面世,而针对戊肝的有效疫苗也尚未在世界各国获得普遍承认。

目前的数据显示,在医疗条件相对先进的国家,各型肝炎中,甲肝丙肝和戊肝都有很高的治愈可能,绝大多数患者经过治疗甚至不经治疗(轻症甚至无症状患者)身体内的病毒都可以被完全清除,实现真正意义上的痊愈。而乙肝目前仍然是医学研究和药物开发的热点领域,这是因为约有95%的幼年期患者和约5%的成人患者在被乙肝病毒感染后可能发展为慢性乙肝。

成年人感染乙肝后,大部分会在急性感染期过后得到完全康复,很多人甚至完全不会显现症状。然而一旦转为慢性乙肝,则彻底清除体内乙肝病毒将变得非常困难。最终将有20%左右的慢性乙肝患者转变为肝硬化甚至肝癌。目前,人类对于慢性乙肝的完全治愈率仍然极低,实现将体内乙肝病毒彻底清除的目标仍然非常困难,患上慢性乙肝后获得真正意义上治愈(即体内病毒完全得到清除)的概率不超过3%。

所有肝炎中,乙肝是最“难缠”的一个。|图虫创意

乙肝病毒如此难于根除的原因在于它存在的一系列特殊生理机制。其中最为主要的原因有两点。首先,人体中的乙肝病毒不光在进行自身的繁殖,还会不断将成分与自己外壳相同的表面蛋白(即抗原)释放到人体血液中。这种表面蛋白本身没有传染能力,但是数量极为庞大,一个乙肝病毒释放出的表面蛋白颗粒就能有一千个之巨。正常情况下,人体免疫系统本应识别出此类异体来源的物质,并将其清除。但乙肝病毒采取了以量取胜的狡猾策略,免疫系统无法同时应对如此多的抗原物质,真正的乙肝病毒也就因此得以浑水摸鱼逍遥法外了。

第二,即便是人体免疫系统能够清除掉所有病毒颗粒,乙肝病毒仍然有一套终极杀手锏来维持在人体内的感染。乙肝病毒在进入人体细胞之后,病毒的遗传物质(DNA)能够进入细胞核,形成共价、闭合、环状的DNA分子(cccDNA),作为制造病毒颗粒的基本模板。这种闭合的DNA分子具有极强的稳定性。一旦乙肝病毒在人体形成慢性感染,即成功将cccDNA埋入人体细胞核,被感染的细胞几乎无法将这些cccDNA清除出去,免疫系统稍有退却,病毒就卷土重来。

幸运的是,乙肝疫苗从上世纪80年代被开发以来,不断得到改良,全球范围内针对新生儿的乙肝疫苗接种已经有效的遏制了乙肝病毒在人际间的传播。全球范围内5岁以下儿童的乙肝病毒感染流行率已经降低到1%左右,发达国家可能还要更低。而且随着医学技术的进步,我们已经可以很好地控制感染者体内的乙肝病毒,令它们失去感染能力,令慢性乙肝感染者血液中的病毒含量低至无法检测的水平,即获得所谓的临床治愈。相信终有一天,人类能够将慢性感染者体内的乙肝病毒完全清除,从而真正战胜这种与人类斗争了千年的疾病。

各种肝炎的对比。|作者制图

参考文献

[1] WHO乙型肝炎介绍 https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b

[2] WHO戊型肝炎介绍 https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-e

[3] WHO丙型肝炎介绍 https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c

[4] WHO甲型肝炎介绍 https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-a

[5] 肝炎ウイルス十話 https://www.tokumen.co.jp/about/csr2/

审核专家:金东 中国疾病预防控制中心传染病研究所副研究员

责任编辑:王超

科普中国APP

科普中国APP

科普中国微信

科普中国微信

科普中国微博

科普中国微博

最新文章

-

为何太阳系所有行星都在同一平面上旋转?

新浪科技 2021-09-29

-

我国学者揭示早期宇宙星际间重元素起源之谜

中国科学报 2021-09-29

-

比“胖五”更能扛!我国新一代载人运载火箭要来了

科技日报 2021-09-29

-

5G演进已开始,6G研究正进行

光明日报 2021-09-28

-

“早期暗能量”或让宇宙年轻10亿岁

科技日报 2021-09-28

-

5G、大数据、人工智能,看看现代交通的创新元素

新华网 2021-09-28