读诗札记

“七碗”

长歌为谁吟

在茶的品饮诗中,唐代卢仝的《走笔谢孟谏议寄新茶》(俗称“七碗茶诗”),其生命力堪称强大,对后来的茶文化产生了持续的影响。

卢仝(约 795-835),自号玉川子,范阳(今河北涿县)人。“家甚贫,惟图书堆积”,好读书而又不愿为仕,隐居少室山。

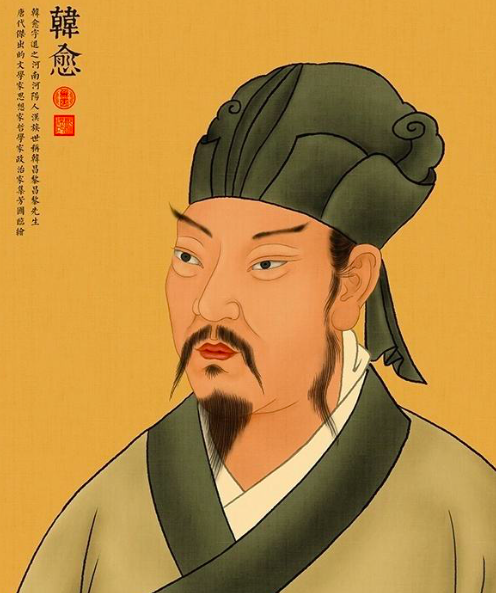

他的诗文风格颇近韩愈,也深得韩愈赏识。韩愈的文风“发言真率,无所畏避”,也就是敢于讲真话。 卢仝的诗作深受韩愈的影响,不乏讥讽权贵宫禁之作。后人评论“仝之所作特异,自成一家,语尚奇谲,读者难解,识者易知。后来仿效比拟,遂为一格宗师。”

作为卢仝的代表作《走笔谢孟谏议寄新茶》,虽是咏茶诗,但可说本色依然。

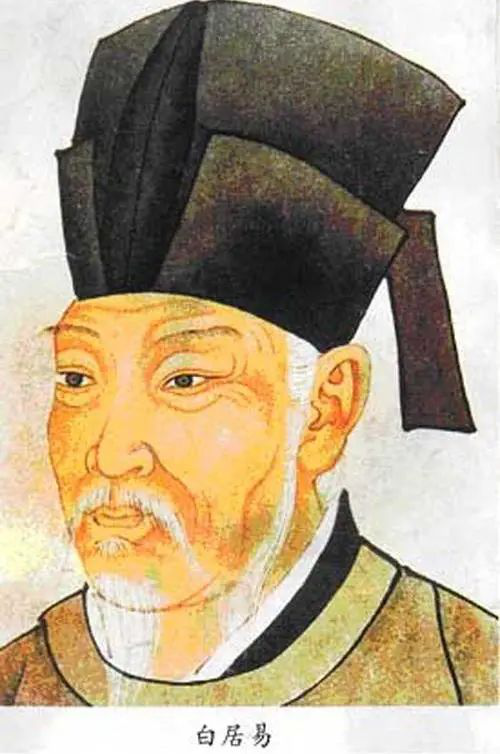

正如白居易所论“文章合为时而著,歌诗合为事而作”。

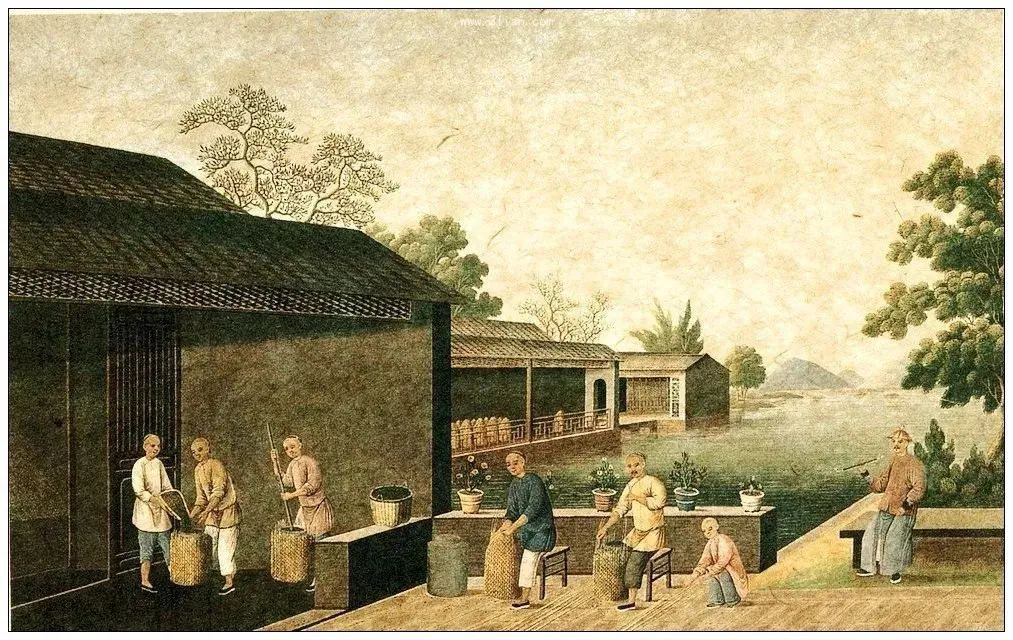

此诗缘起于他的好友孟谏议赠寄新茶,所赠之茶,则是大名鼎鼎的与皇帝同款的阳羡贡茶。卢仝品饮之际挥笔写下的这首长诗,其诗风恣意铺张、奇肆酣畅。按内容展开,可以分为三个段落:

日高丈五睡正浓,

军将打门惊周公。

口云谏议送书信,

白绢斜封三道印。

开缄宛见谏议面,

手阅月团三百片。

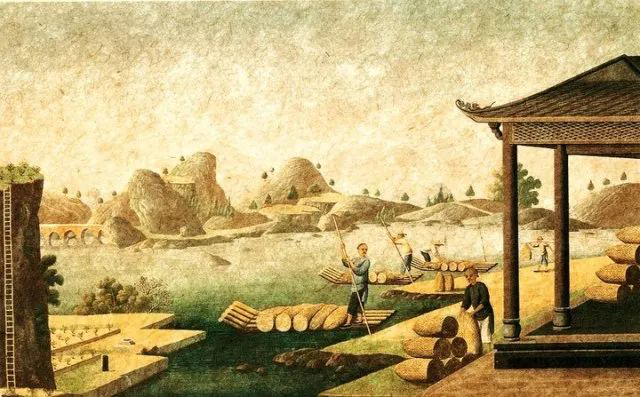

闻道新年入山里,

蛰虫惊动春风起。

天子须尝阳羡茶,

百草不敢先开花。

仁风暗结珠蓓蕾,

先春抽出黄金芽。

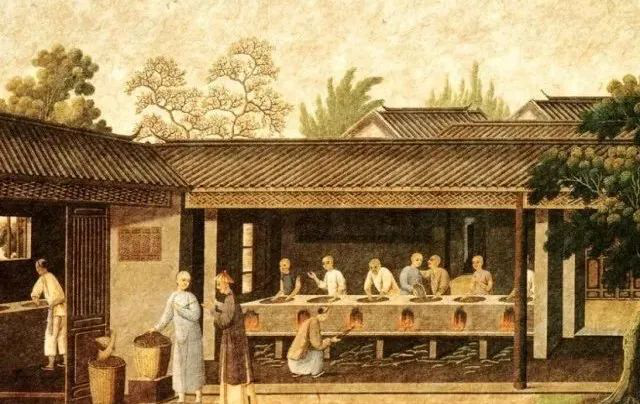

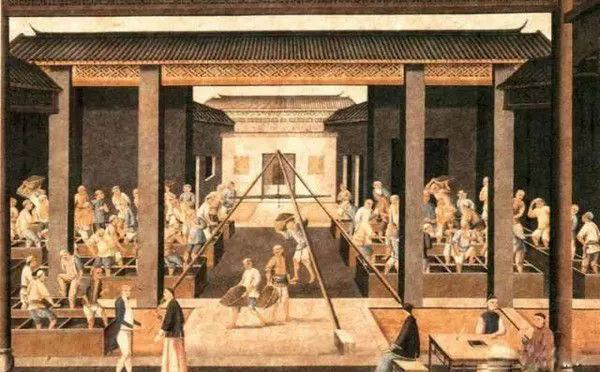

摘鲜焙芳旋封裹,

至精至好且不奢。

至尊之馀合王公,

何事便到山人家?

——“至尊之馀合王公,何事便到山人家”一句,似乎在向我们炫耀“意不意外,惊不惊喜”?摘鲜焙芳、至精至好的极品贡茶从天而降,卢仝自然就顺理成章地开始了急不可耐的烹饮:

柴门反关无俗客,

纱帽笼头自煎吃。

碧云引风吹不断,

白花浮光凝碗面。

一碗喉吻润,二碗破孤闷,

三碗搜枯肠,惟有文字五千卷,

四碗发轻汗,平生不平事,

尽向毛孔散,

五碗肌骨清,六碗通仙灵,

七碗吃不得也,

唯觉两腋习习清风生。

——此段以数字引领,有渐入佳境、一气呵成之势。它吟出了饮茶所带来的一连串"拾级而上"的精神愉悦。这个独特的艺术手法,精彩地道出了品茶人常有但往往无法准确表达的内心愉悦感,以至于引起了后世人们跨时代的共鸣。

于此同时,“无俗客”“自煎吃”,既是诗人“孤闷”的直接写照,又真实地表露了诗人耿介的性情。从解渴、除闷到激发创作欲望,释放内心的压抑,进入到百虑皆忘,直至飘摇欲仙的高度。按理说, “唯觉两腋习习清风生”一句的咏叹,境界高标,余音具足,在此收尾应是恰到好处。但,卢仝偏偏不!

蓬莱山,在何处?

玉川子乘此清风欲归去。

山中群仙司下土,

地位清高隔风雨。

安得知百万亿苍生命,

堕在巅崖受辛苦。

便为谏议问苍生,

到头还得苏息否?

——“唯觉两腋习习清风生”之后意犹未尽,又突然来了这一段贯通天地的大回旋。“蓬莱山,在何处?”似乎又把我们拉回到开头的“天子须尝阳羡茶,百草不敢先开花”,拉回到“孤闷”“枯肠”,拉回到“平生不平事”。并与 “便为谏议问苍生,到头还得苏息否?”一起,发起了对全社会底层百姓包括茶农深重苦难的天问。在两个大大的问号中,全诗戛然而止。可谓首尾呼应,卒章显志。

《毛诗序》论:“诗者,志之所之也。在心为志,发言为诗。”诗中所描写的"一碗"至"七碗",从字面上看,当然是表述了品茶对于精神世界的陶冶,是一种真切的饮茶审美体验,但实质是对生活的一份希冀和寄托。从全诗主旨来看,“七碗之吟” 尽管写得十分精彩,也仅仅是由惊喜到悲愤之间的一个情感过渡而已,津津乐道于茶的香色味,想必并不是卢仝的本意。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国