前些日子,人造肉的推送和介绍铺天盖地,一时间被各大媒体热议。然而几乎就在同一时间,中国也“悄摸摸”地宣布了一种重大突破——用工业尾气来制造蛋白质,并完成了万吨级的产能!

刚听到这个消息,小编眼前不禁浮现出了众多末世的画面,大气污染严重、万物凋零……人们为了食物资源进行疯狂争抢。假如未来真的能去全方面实现这个技术,是不是就意味着工业尾气也可以废物利用了?

来源丨电影《末日逃生》

往好的地方想,在科幻电影所构建的星际旅行中,也有类似的黑科技画面,只要和电脑确认食物名称,就能直接获得各种食物饮料。那么,未来的宇宙航行,是不是也不用担心食物储备了呢?

毕竟,在工业时代,就尾气不缺……

但是,等一等……人造肉的争议目前为止都如此之大,更何况听起来就有毒的工业尾气,这玩意生产出来的东西,真的没问题吗?

这件事,还要从它生产的蛋白质是什么开始说起。

乙醇梭菌 来源丨中国农科院饲料所供图

来源丨中国生物技术网

接下来,我们在介绍产生出来的蛋白质时,要回顾一下它的“娘家”——乙醇梭菌。既然是自然的生物代谢产物,为什么直到现在才发现它的用处?

只能说是惯性思维惹的祸。

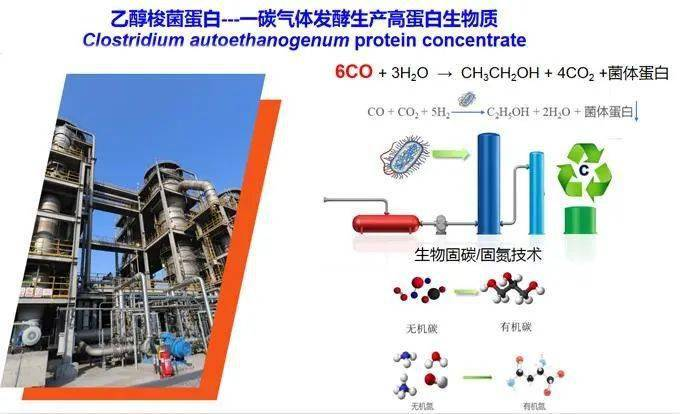

乙醇梭菌最初是由比利时科学家从兔子肠道中分离出来,并以其为发酵菌种,利用它以一氧化碳或者二氧化碳为碳源产生乙醇,这项研究各国已经进行多年。

而大多数能源研究也只是集中在用一氧化碳生物发酵合成乙酸、乙醇等化学制品,对微生物菌种合成出的蛋白质及其功能性研究非常少。就算是专门研究微生物蛋白质的科学家,也把研究的关注点主要集中在了酵母、乳酸菌、微藻等传统被认为可食用的菌种上,导致了乙醇梭菌一类的微生物蛋白在蛋白质领域长期沦为“路人甲”或“垃圾”。

至于这项研究的意义,以及研究出来的鱼饲料有什么用?我们还要用我国动物的“口粮”——饲料说起。

无论有没有饲喂过家禽家畜,想必都对动物饲料的成分有一定的了解,这里面有两类东西必不可少:玉米和豆粕,它们代表着能量饲料和蛋白质饲料。

为支撑我国规模庞大的养殖业,2021年我国饲料产量达2.9亿吨,居世界首位,饲料年消耗量约有4.5亿吨,若不考虑能量饲料,经过简单估算需要纯蛋白质饲料8000万吨。

近年来,我国优质饲用蛋白原料极度缺乏,不得不大量进口,对外依赖长期保持在70%以上。我国每年进口鱼粉150万吨左右,进口大豆1亿吨左右,饲用豆粕的年消费量约7000万吨。

由于动物性蛋白价格高昂,植物性蛋白受土地种植面积少、气候条件多变、生产周期较长、物质能量转化效率低等因素影响,生产能力难以大幅提高,一段时间内,我国无法摆脱饲用蛋白原料对外进口的局面。

假设以工业化生产1000万吨乙醇梭菌蛋白(蛋白含量83%)计,相当于2800万吨进口大豆当量,等同于我国大豆年进口量的1/3,这将有助于我国摆脱“大豆进口依赖综合征”。

另外,中国每年至少可产生约1.2万亿立方米富含CO的工业尾气,如将这些工业尾气采用生物发酵技术进行高效清洁利用,可年产乙醇梭菌蛋白1000万吨,也相当于减少二氧化碳排放2.5亿吨。

但同时也要注意,乙醇梭菌蛋白等新型饲料蛋白源仍需要加大研究,以进一步提高其品质和利用效率。现在亟须通过改良菌种和改进生产工艺,进一步降低成本,增加蛋白质的产量。

虽然目前乙醇梭菌蛋白的总体量还完全谈不到替代大豆的层次,但如果未来能解决蛋白质的饲料进口依赖也很了不起了。至少有利用一氧化碳这种工业尾气来生产菌体蛋白的技术,后面就有无穷的可能性。

在“双碳”目标的号召下,这种既减碳又环保的技术必将助力“碳中和”尽早实现。

另外,在这里也应注意,汽车尾气里面并不仅仅只有含碳气体,还有诸如氮氧化物、硫氧化物、铅化合物等有害气体,它们如何清除以及是否会影响乙醇梭菌将含碳气体转化为蛋白质,这都是我们需要在现实情况下必须考虑的问题。

来源:“数字北京科学中心”微信公众号

审核专家:纪十

生命领域观察者

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国