1860年天津对西方列强开埠,成为洋务运动中心城市之一,城市发展进入重要阶段。清末民初的天津,巨富云集(还曾大量承接北京转来的皇家遗老遗少和失意政客)、城市经济迅速发展,在很长一个时期稳居“北方第一城”。此时天津餐饮行业在强劲消费带动下,兼容诸方餐饮文化,依托华北地区、渤海湾的丰饶物产,正是名店名厨辈出、佳肴五彩纷呈,一度曾“远胜京师”。

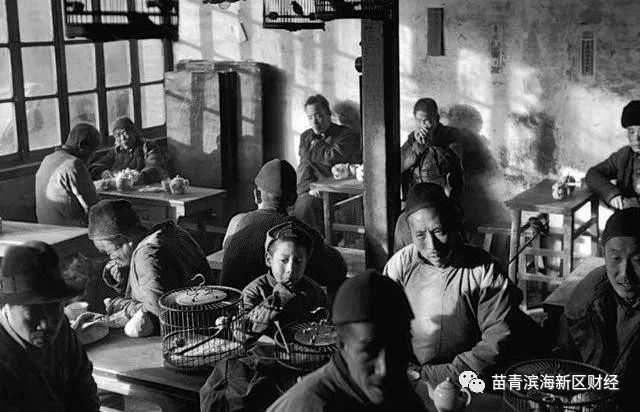

近代工商业城市已拥有庞大的市民群体,并已分出不同阶层:高端是官员商贾、中产是知识分子和技术人员、底层是体力劳动者,他们的日常消费习惯、餐饮服务需求差异很大。于是天津餐饮行业就以不同档次、名目繁多的服务加以迎合,迅速形成了独具特色的天津市民菜系、种类丰富的平民小吃。此时的天津菜系,虽在全国名气不大,却是融合发展的典型、市民菜肴的标本。

1、高档餐馆“大饭庄”。

天津高档餐馆即“大饭庄”,繁荣发展时期是在1900年前后,据记载,1885年时天津有大饭庄28家,其中天津风味菜21家(清真菜4家、素菜2家)、京菜1家、鲁菜2家、宁波菜2家、粤菜2家。自1900年代至民国初期,大饭庄进一步增加。这一时期的大饭庄专营高档筵席,一般不接待散座、需提前预定,顾客则多是达官显贵、社会名流。它们都有宽阔的庭院,甚至门前有停车场,店堂后还有花园供顾客纳凉歇息。内部店堂宽大,餐具、陈设非常考究,可办理高档喜寿宴会。店堂还会悬挂名人字画(那时仿品字画不多见)以附庸风雅。

当时的天津人习惯称大饭庄群体为“八大成”。最早的一家“聚庆成”,传说是在康熙皇帝登基时(1661)开业,后来再有大饭庄开业,都喜欢以“成”字来命名,诸如聚乐成、聚升成、聚源成、义生成、福聚成等。至于何时形成八大成的说法、是哪八家?已无法考证。1920年代时,军阀混战、除旧布新,老八大成倒闭很多,只剩下聚源成、义和成、福聚成等几家,但又有庆乐成、铭利成、裕华成、德和成、聚德成等新生力量出现,市民习惯上仍统称八大成。此时高档餐馆众多,因此还出现以鲁菜见长的“十大饭庄”说法。

酒席菜品方面,天津早期的大饭庄并未形成天津菜的特色。单说最早开业、也是早期代表的聚庆成,是以烤制菜为特色、以迎合满清贵族习俗,后来也影响到本地士绅望族。如聘女出嫁时,娘家要送婆家聚庆成“六六席”招摇过市!有烤全猪、全羊、全鹅、全鸡等。到清末民初时,天津的餐饮行业融汇各地菜系所长、已逐步形成了特色菜系,大饭庄菜品档次齐备、名目繁多,高档的如南北全席108道菜,八八燕翅席48道菜、六六鸭翅席36道菜;中档的如海参席、鸭翅席,都有16道菜,可满足新兴中产阶级的消费需求。

在高档餐馆之列,还有特殊一类“素菜馆”。最早在1860年代出现在天津,早期有真素馆、藏素园等。当时普通百姓温饱尚未解决,自然不会对这样的素菜馆有兴趣,它们接待的食客多为文人士绅以及大户人家的虔诚佛教徒。1906年开业的真素楼就是由社会名流、教育家严范孙(南开大学创办人)提写匾额,店堂装潢非常考究、悬挂很多名人字画,书法家华世奎也亲笔书写楹联:“味甘腴见真德行,数晨夕有素心人。”

民国时代政局动荡,很多下野军阀、失意政客或真心或假意倡导“放下屠刀、立地成佛”,做起吃素念佛的“居士”,代表人物便是下野后长居天津的孙传芳。他们促进了素菜馆的发展兴盛,到1930年代天津已有10多家,最著名的:一是“蔬香馆”,擅制仿肉食,形象逼真、味道鲜美;二是“石头门坎饭庄”,制作的素菜包名满津门。新中国建立后,素菜馆很快都销声匿迹直到1980年代中期才陆续重现,但知名的已不多。

2、中档餐馆“二荤馆”。

近代天津人习惯将经营家常炒菜的中档小饭馆称为“二荤馆”、民国时期很常见,一般店堂不大,主要接待散客,或是三五人的日常应酬往来、或是一个人的家常便餐,中高低档菜肴均可,经济实惠、老少咸宜。这些二荤馆所用大都是大饭庄刚出徒的年轻厨师,这样能有效降低菜肴价格。

因为二荤馆更能够适应城市新兴中产阶级的消费需求,在清末民初之际迅速繁荣壮大,它们会随发展适当扩大店堂,较有名的有天一坊、什锦斋、慧罗春等等。而一些大饭庄因经营不善倒闭后,有些也会调整经营策略、转做投资较小、薄利多销的二荤馆。

二荤馆还接受点菜外送、兼营包办酒席,主要就是“八大碗”、“四大扒”酒席,其档次在八大碗酒席中已属中高档。

3、主营平民宴“八大碗”的酒席处。

八大碗不仅是指汁多芡大、味道厚重的酒席菜肴菜品,更是代表一种搭配合理、物美价廉的平民宴会形式。到了民国时期,民间对“八大碗”、“四大扒”酒席需求极旺盛,为满足不同层次消费需求,也会有不同档次粗、细、精八大碗之分。据记载,1920年代,粗八大碗价格1.2块银元(约等于现在300元,但那时人们收入较低)、细八大碗价格1.6至2块银元(约等于现在400至500元)、精八大碗价格10块银元以上。

上面提到的二荤馆,主要制作中高档八大碗酒席,受店堂场地限制,如平民百姓在家中接待远来贵客所需一二桌、可以点餐外送;如遇家中婚丧嫁娶大事或是乡邻群体活动,可以选空地搭棚支灶、现场烹饪多桌“流水席”。

4、低档餐馆“面食馆”、“饭铺”。

北方人喜好面食,天津市民阶层尤其喜欢快捷便利、可以外带的包子。因此,清末民初天津的低档餐馆“面食馆”(包子铺、饺子馆)非常兴盛。这些餐馆店堂都非常小,类似现代源自四川的流行叫法“苍蝇馆子”,主要经营包子、水饺、锅贴等馅食,兼卖稀粥及冷菜拼盘、简易炒菜,可以外带食品,但没有承办酒席的能力。更小一点还有“饭铺”,主营是烧饼、煎饼、豆腐类各种小吃,以外带食品为主,称馒头铺、果子(油条)铺、豆腐房等。

酒席菜品方面,代表是72道“全羊大菜”,它是清末明初回教徒仿照“满汉全席”108道菜所创建的清真全席,尽显豪华丰盛。“十二楼”的杰出代表、开业于1853年的“鸿宾楼”尤其擅长做“全羊大菜”,民国时期曾驰名全国。天津鸿宾楼在艰难岁月里苦苦支撑营业直到新中国建立,1955年国家指令其迁往北京、此后成为“京城清真餐饮第一楼”。1963年,郭沫若在鸿宾楼用餐时曾即兴作藏头诗:“鸿雁来时风送暖,宾朋满座劝加餐。楼头赤帜红於火,好汉从来不畏难。”盛赞“鸿宾楼好”、并为其题写了牌匾。但对天津人来说却不无遗憾!

二是中档餐馆,当时天津人习惯称“牛肉馆”,大体相当于汉民的“二荤馆”。叫它们牛肉馆,是因为最初都是以制作清真砂锅炖牛肉、清炖牛肉起家,逐步发展壮大。这些牛肉馆在清末民初时也是店堂不大、经营规模适中,擅长烹饪物美价廉的炒菜,食材多为牛羊肉及其内脏、本地河海两鲜等,主要是效仿汉民炒菜菜肴的清真做法。它们也和二荤馆一样,因经济实惠、老少咸宜受到各阶层市民的欢迎!

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国