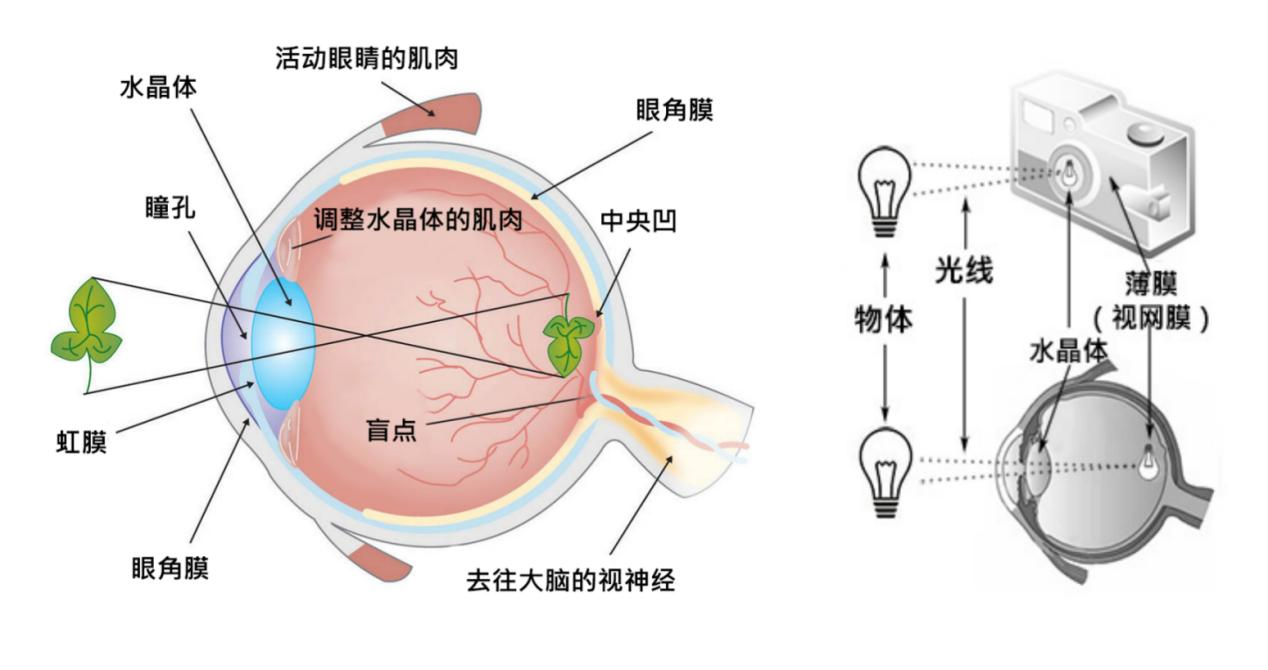

视觉是人类感知和处理外部世界信息最重要的途径之一,人的视觉器官——眼睛,它的构造相当于包含了镜头、感光芯片和图片处理器的精密数码相机,而在眼睛背后的大脑则类似于对信息进行编码、解析、分类乃至赋予意义的超级计算机。视觉的处理过程主要就是指大脑对眼睛传递而来的视觉信息进行加工的心理过程,人类所看到的丰富多彩的外部世界,实际上都是视觉认知的产物。

通过生活中的视觉现象,科学家们总结出了大脑视觉系统加工外部世界的客观规律,提出了一些比较有趣的科学研究问题,这些研究能够帮助我们更好地揭示各种身心疾病发生的原因。举例来说,在研究中人们发现,局部生物运动的视觉加工在自闭症谱系障碍儿童中会有显著减弱,类似地,以注意力受损为主要症状的注意力缺陷多动障碍儿童,也在生物运动视觉加工方面存在一定的缺陷。基于此,科学家们推测,生物运动的视觉加工尤其是局部运动加工能更好地去揭示个体遗传属性以及其与社交认知相关的能力,这也为人类利用生物运动来揭示心理认知疾病提供了新的思路。

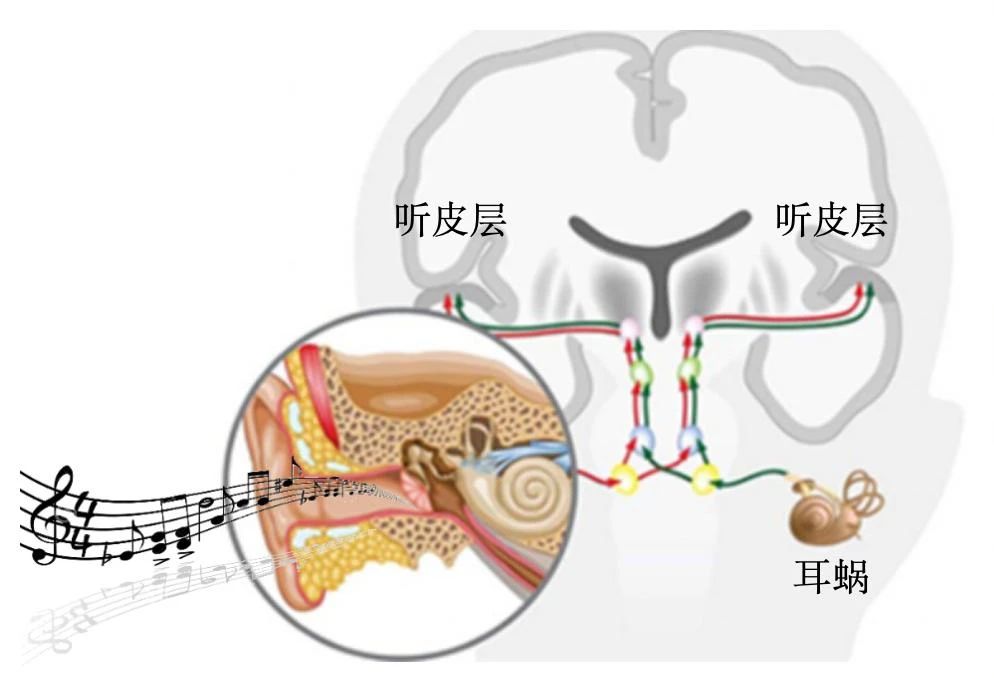

当一段旋律进入人的耳朵,我们的身体会发生什么呢?通过耳蜗的一个听音分析,这些音乐会激活耳蜗上的毛细胞,毛细胞将机械能转化成电能来刺激人体的听皮层。悦耳的音乐之所以悦耳,是因为它们会让人体释放出很多感觉更良好的激素,譬如多巴胺。

好听的音乐能够让人愉悦,促进人的心理健康。首先,音乐能够调节人的情绪,平静人体的神经系统,让大脑释放更多可以让人类感到愉快的化学物质,如多巴胺和内啡肽;其次,音乐能增强人应对困难和挫折的能力,提高人体大脑的执行控制能力和注意力,培养高级的认知能力;再者,音乐能增强人的自信和自尊、自我表达和情绪处理能力。

同时,音乐还能提高人类学习的能力,也就是“元认知”,让人们能设定目标,更好地监控自己的学习过程,更加明确学习目标。此外,音乐还能促进人类的心理复原力,即心理韧性,帮助人们在面对挫折的时候能更好地复原和成长。

当人们提及嗅觉,往往最常想到的是外界的气味分子,比如嗅闻美酒时,酒散发的气味分子经过我们的鼻腔来到位于鼻腔上部的嗅上皮,在这里与嗅觉受体发生接触,进而诱发嗅知觉。

一直以来,人们都认为味道是味觉提供的。然而,味觉只有屈指可数的酸、甜、苦、咸、鲜五种受体,而辣又是一种痛觉而非味觉。换而言之,只有五种受体的味觉其实能提供的体验非常有限,相比之下嗅觉的受体却能多达200~300种。也就是说,人们品尝美食时体验到的丰富细节,其实主要来自嗅觉。

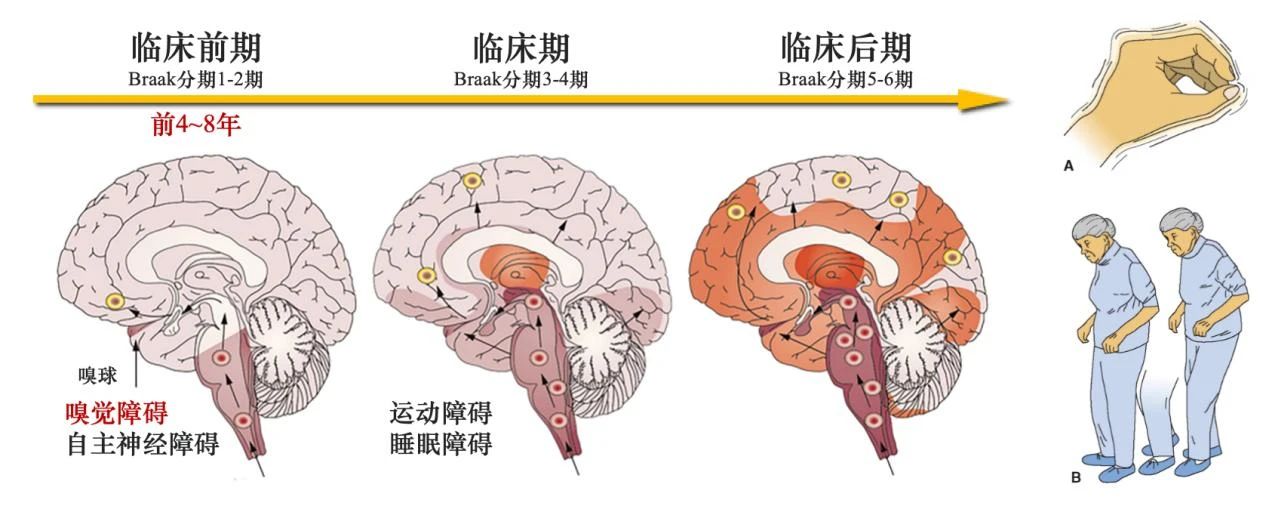

默默无闻的嗅觉为人类做出了不可替代的贡献,却一直被人们低估。失去嗅觉意味着危险和伤害——无法避免火灾的发生,或者误食过期的食物。不仅如此,有研究显示嗅觉还是帕金森病和阿尔茨海默病的前驱期指征。2016年,我国颁布的帕金森病诊断标准中,就将嗅觉功能障碍纳入到预警表征,它对应的就是早期筛查的一个指标,同时也是支持标准,它能帮助医生提升诊断帕金森病的准确率。

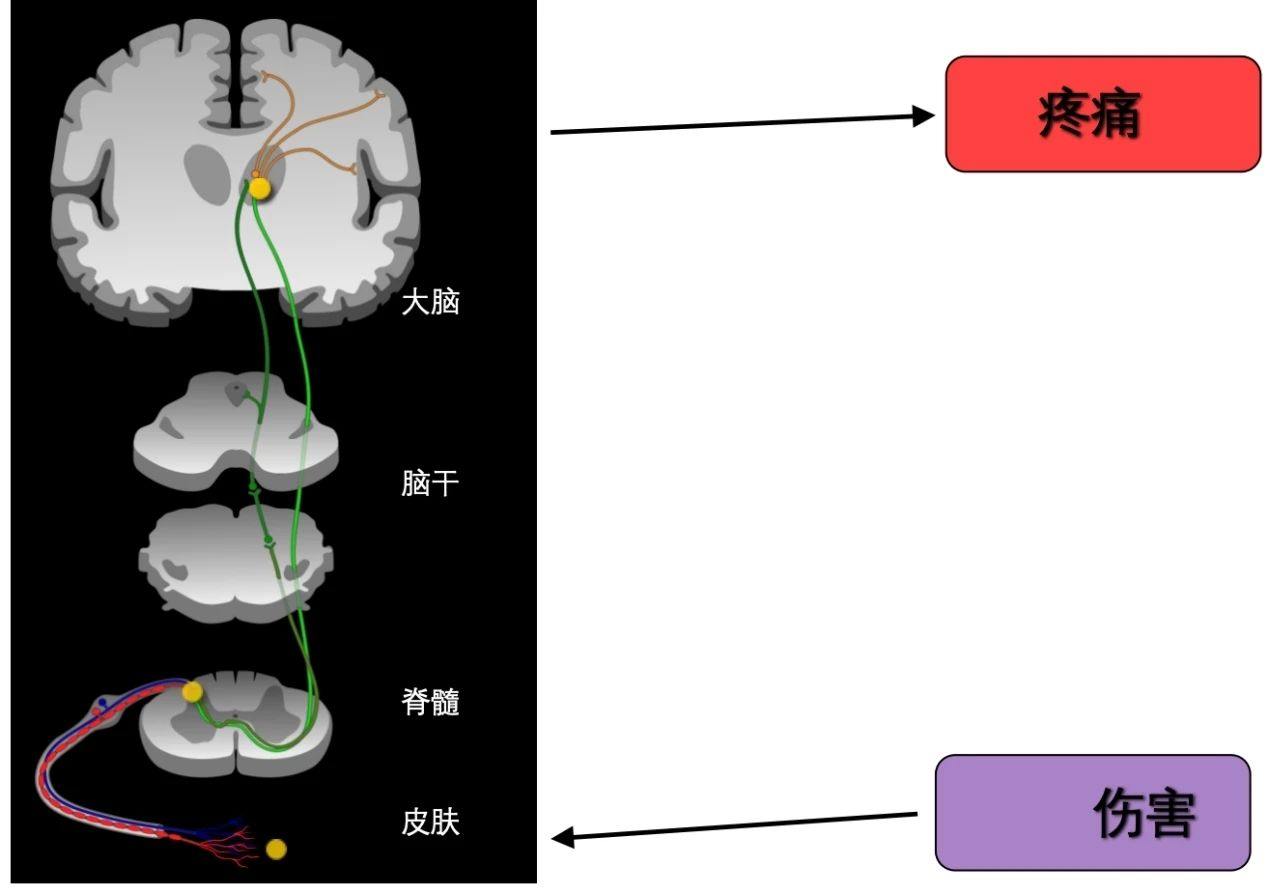

人类为什么会感到疼痛呢?经过几百年的发展,人类已经对疼痛的传导系统有了一个深入的认识:疼痛信号先从外周传到脊髓再传到脑干,最后传到大脑,然后在很多脑区共同的作用下,最终产生了疼痛的感觉。

那么,伤害是不是等于疼痛呢?答案是否定的。实际上,疼痛并不是手在疼或者脚在疼,这个疼痛的信息实际上是大脑产生的——没有大脑就没有疼痛。

人们需要注意的是,疼痛对于人类来说还意味着第二重保护机制,当身体受到伤害,一般情况下,人们会保证自己的受伤部位不运动。如果丧失了感受疼痛的能力,人体就不再会顾及这些,还会继续运动,那么身体里就会出现各种各样的炎症反应,会阻碍伤口的恢复。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国