1979年的一个午后

一位年届72岁的资深科学家

坐在原子能研究所的办公室里

慷慨激昂地讲述着自己这一生的科研经历

同时,他郑重地申请加入“中国共产党”

因为他知道

“没有共产党,新中国的成立是不可能的”

这个故事的主人公正是

我国的“两弹一星”元勋——王淦昌

王淦昌(图源:中国科学家博物馆)

从“农村”走向“国际”

王淦昌读大学期间,中国正遭受列强的欺凌。他的老师叶企孙告诉他:“只有科学,才能拯救我们的民族!”这句话深深印在他心中,激励他将一生献给科学。

从清华大学毕业后,王淦昌前往德国柏林大学跟随世界核物理学先驱——迈特纳学习。在学习期间,他发表了许多重要论文,不仅受到迈特纳女士的赏识,还对物理学界产生了深远影响。

王淦昌在前往德国求学的渡轮上(图源:中国科学家博物馆)

“科学虽然没有国界,但科学家确是有国界的。身为中国人,我的祖国正蒙冤受难,我要回去为她服务!”

1943年,王淦昌取得博士学位后,不顾导师的挽留,坚持回到当时正值抗战中的中国。他先后在山东大学和浙江大学任教,在浙江大学多次迁校的过程中,他成功研制出了“荧光粉——磷光硫化锌”,填补了战乱时期国家科研领域的空白。

1948年,浙大物理系47级学生同王淦昌(右4)合影

(图源:中国科学家博物馆)

1956年,王淦昌作为中国代表前往苏联杜布纳联合原子核研究所担任研究员。在那里,他带领团队发现了“反西格马负超子”,这一发现在国际物理界掀起了轩然大波。

然而,就在这一刻,一封密电传送到了实验室。这封电报,导致一位在国际上声名大噪的物理学家从大众视线中消失无踪。

“被偷走”的那17年

王淦昌接到命令——回国参与核武器研发,这意味着他必须放弃先前的科研成果,也意味着他再次错过了诺贝尔奖的机会。然而,他毫不犹豫地表示“愿意以身许国”,化名“王京”,前往“青海金银滩”参与核武器研制。

作为团队中年龄最长的成员,“王京”负责指导设计原子弹的实验部分。他在代号211厂的日常就是“一个馒头一瓶水,输着氧气边办公”。他告诫大家:“我们的工作没有礼拜天,只有星期七”!

在紧张如同“007”的工作状态下,他迅速掌握了原子弹内爆的方法和实验技术。作为实验的总指挥,“王京”带领着团队在戈壁沙漠一次又一次的试爆。尽管年近花甲,但在第一颗原子弹爆炸前,他仍亲自乘坐吊车对现场环境进行最终检查。

1964年10月16日,这颗“争气弹”终于成功爆炸。它不仅是科学家四年来辛勤付出的结晶,更象征着我国正式成为“有核国家”的重要里程碑。

我国第一颗原子弹爆炸前夕,指挥部领导与科学家、解放军指战员合影(图源:中国科学家博物馆)

拨云见日”之后…

“叫了王京同志十几年,叫一次王淦昌同志吧!”

1978年,王淦昌调回北京。在那年的除夕夜,他与学生邓稼先相互敬酒,邓稼先如上说道。听到这番话,已是古稀之年的王淦昌感到鼻子发酸,眼泪止不住地流下。

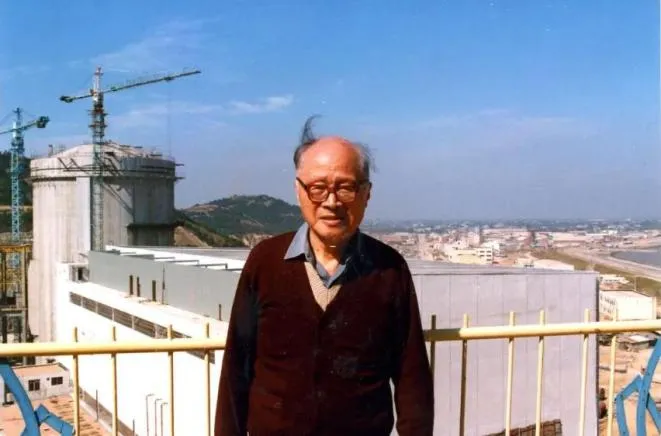

恢复“王淦昌”这个身份后,他依然默默地在科研领域不懈努力。当我国第一座自行设计、建设的“秦山核电厂”获得通过时,尽管当时民意不佳,王淦昌却坚定地表示:“中国的现代化不能用钱从国外买来,而必须自己艰苦奋斗,才能创造出来……”。

在核电厂的建设过程中,王淦昌经常到工地“监工”,甚至不顾高龄爬上近二十层楼的高处。1991年12月,秦山核电厂于成功投入运行,标志着我国结束了“无核电时代”。

1989年,王淦昌于秦山核电厂留影(图源:中国科学家博物馆)

人生“60”才开始

在年逾90的时候,王淦昌曾告诉杜祥琬:“60岁的人是可以从头开始的!”。他的人生经历恰如其言。

1986年,王淦昌协与王大珩、杨嘉墀和陈芳允,一起向中央提出了“要全面追踪世界高技术的发展,制定中国高科技的发展计划”,促成了后来“863计划”的实施,为我国科技建设奠定了坚实基础。

王淦昌、杨嘉墀、王大珩、陈芳允(右起)荣获“863计划”荣誉证书(图源:中国科学家博物馆)

年逾花甲之年的他,不仅关注科技建设,更牵挂着党中央,一直坚守至72岁的王淦昌,最终在党支部大会上获得全票通过,成功加入党组织。

王淦昌毕生矢志报国,隐姓埋名多年,为国防科技事业做出了巨大牺牲和贡献。他被誉为“中国核科学之父”,其科学成就和爱国精神值得被铭记。

了解更多科学家故事可参观中国科学家博物馆。

我们将陆续发布中国科学家博物馆相关活动内容

敬请期待,欢迎参观!

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国