西安城东,一条古老的河流蜿蜒流淌,河边曾居住着知名作家陈忠实,他如此描绘这条河:“涌出石门归无路,反向西,倒着流”。自东南流向西北的反常走势,在我国河流中绝无仅有,令人称奇。这条河流正是《上林赋》中提及的“荡荡乎八川分流,相背而异态”的“长安八水”之一——灞河。

据《汉书·地理志》载:“霸水亦出蓝田谷,北入渭。古曰兹水(滋水),秦穆公更名,以章霸功,视子孙。”公元前623年,秦穆公将“滋水”改为“霸水”,以彰显霸业。鉴于它本身就是河流的名称,后人便在"霸"字中加入了"水"旁,使其更加生动形象,从而得名灞水,一直沿用至今。

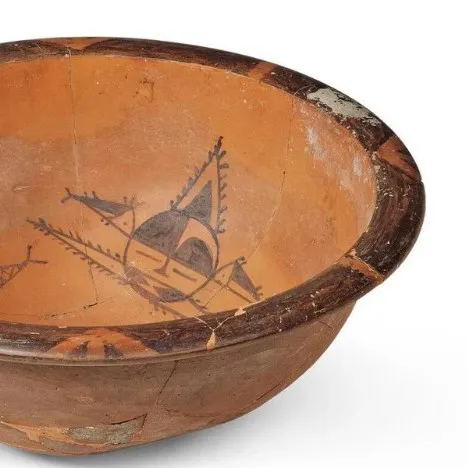

灞河流域是中华民族的发祥地之一,自古就有“三辅胜地”之美誉。6000多年前半坡先民在这里繁衍生息,人面鱼纹盆上的图案,深刻地反映了原始社会渔猎对人类生活的影响。

世界上最早的植物纤维纸——“灞桥纸”,将我国古代四大发明之一的造纸术,从东汉时期上溯西汉时期。

被称为“东方金字塔”的西汉三陵——汉文帝霸陵、薄太后南陵、窦皇后北陵,以“顶妻背母”的方位安置,彰显着中华民族孝道文化。

灞河之水静静流淌,承载着千年的故事与记忆。而在这水波荡漾之间,灞桥如同一条跨越时空的纽带,巧妙地将古老与现代交织成一幅生动的画卷。

#壹

古桥遗韵 千年流淌

01 春秋时期,得以初建

南人舟楫,北人架桥。春秋时期,秦穆公在灞水上修建木桥,以图东进,开辟了灞水上有桥的历史。

汉代将都城长安置渭河南岸,灞河遂成都城的东面屏障。为了都城东向出入,在桥梓口村西浐河入灞处的北辰村附近灞河上正式筑建木桥。上设稽察亭,检查来往行人。灞河是都城东向的必经之路,为长安之咽喉。

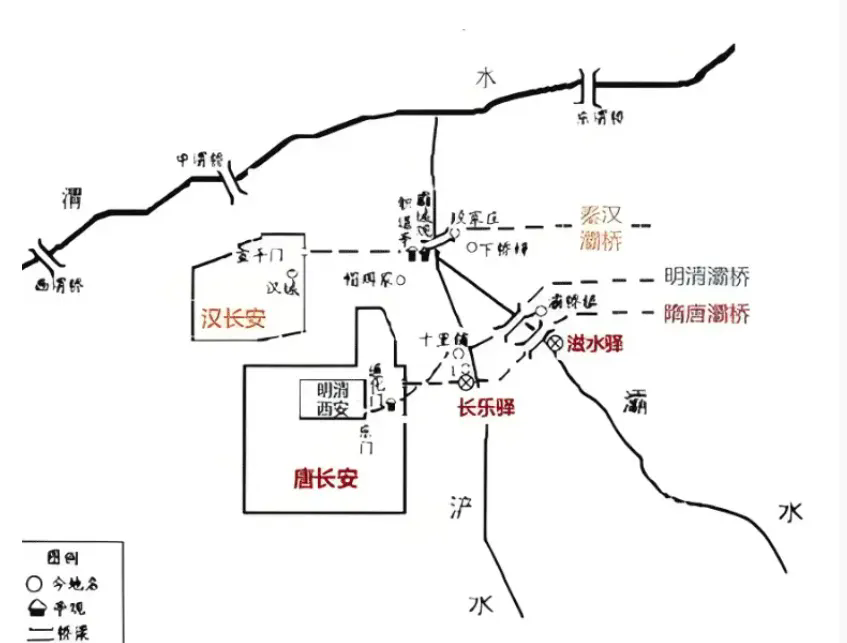

灞桥位置变迁示意图

02 王莽时期,毁于大火

西汉末年,王莽地皇三年二月,(公元前22年)灞桥被躲在桥下的贫民取火避寒所引着,大火从桥头东一直烧到桥西,后来“桥尽火灭”。

之后的几年,帝国灾频仍,蝗灾爆发、星座异常,关东饥荒。宠信神道的王莽马上拟诏,从三皇五帝、天地方位的角度来分析这次灞桥事件,为这一切找到了一个冠冕堂皇的借口:“正以三年终冬绝灭霸驳之桥,欲以兴成新室统一长存之道也。又戒此桥空东方之道。其更名霸馆为长存馆,霸桥为长存桥。”

伴随着为灞桥改名的诏书,王莽又颁发了一系列新的治国举措,他希望将灞桥之毁视为帝国的一个适时合理的转机,重整旗鼓。或许以安民之术取代王霸之道,能为垂危的帝国赢得一线生机。

新帝王莽画像

王莽之所以选定灞桥作为政治转向的借口,也并非无缘无故。灞桥自修建伊始,就一直与王霸之道有着密切关联。

“春秋五霸”之一秦穆公称霸西戎,迫使周王朝承认他为西方诸侯之伯,遂改滋水为灞水,以佐证王图霸业。

四百年后,他的后裔嬴政在灞桥上为大将王翦送行,六十万大军旌麾东指,大破潼关,一统天下,成就“千古一帝”。

二十年后,刘邦由灞桥入咸阳,秦王子婴“素车白马,系颈以组,封皇帝玺绶符节,降轵道旁。”

03 隋唐时期,名扬天下

隋文帝杨坚开皇二年(公元582年),在汉长安城东营造新都大兴城,灞河成为运送物料的障碍,因此在今柳巷与灞桥街之间修筑“南桥”(因新桥位于汉桥以南),即隋唐古灞桥,次年完工。由于木桥易毁,这次改建为石桥。

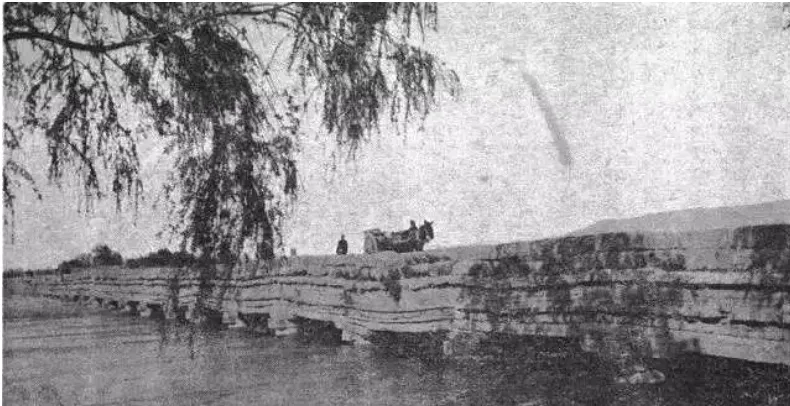

隋唐灞桥遗址

它的修建比赵州桥还早近20年,是我国历史上修建时间最早、规模最宏大、桥面跨度最长的大型多孔石拱桥。据《旧唐书》记载:灞桥是当时全国11座大型桥梁之一,11座桥梁分为石柱、木桩及浮桥三类。石柱桥有4座,其中一座就是灞桥,可见灞桥当时的地位。朝廷还专门安排30个卫士和8个工匠常年看守并维护修缮,这也充分说明唐朝政府对这座大桥的高度重视。

隋唐灞桥复原图

石雕龙头

04 宋元时期,刘斌重建

宋神宗熙宁元年(公元1068年)“宋时桥圮(pǐ毁坏),韩镇重修”。该桥经至元初又为洪水淤沙淹没。

元代,山东堂邑人(今聊城)刘斌游历了关中准备回家时,与同伴赶马车过灞河,恰逢灞河水涨,刘斌的车侥幸到达对岸,后边的车却被汹涌的激流冲没。他目睹惨状,发誓要在灞水上建一座永久性的石桥。元代至元三年(公元1262年)刘斌告别家人,重返长安,临行前,他对家人说:“若石桥不成,永不东归!”到长安后,他在灞水岸边搭了一间简陋的草棚,开始了极为艰辛的造桥工程。

05 明清之后,多次毁建

1938年的灞桥

#贰

诗词里的烟柳灞桥

在隋朝至盛唐时期,灞河两岸景色宜人,被誉为长安的“东花园”。在春风细雨的季节,桥畔柳丝万千,宛如烟雾缭绕,柳絮轻盈如棉,洁白如雪。无数文人墨客为之倾倒,纷纷吟诗作赋,将这一景观称为“灞柳风雪”,并列为“关中八景”之一,成为陕西关中地区雄伟山河与风景名胜的独特代表。

据统计,在《全唐诗》的四万余首诗篇中,与“灞桥”有关的诗篇高达两百余首,这不禁令人感叹:“灞桥”在唐诗的海洋中,占据了不小的江山。在这两百多首诗中,以“灞”字入题者就有三十三首,真可谓是“灞桥”风情,千诗万咏,流传千古。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国