科学素养是科学教育的基础,包括科学知识、科学方法、科学态度、科学思维以及科学精神等。根据教育部教师工作司委托课题,北京大学教育学院学习科学实验室提出了“兴趣—理论—实践—研究—分享”的提升策略模型,旨在提升教师发展和教学质量,构建高质量教师教育体系。

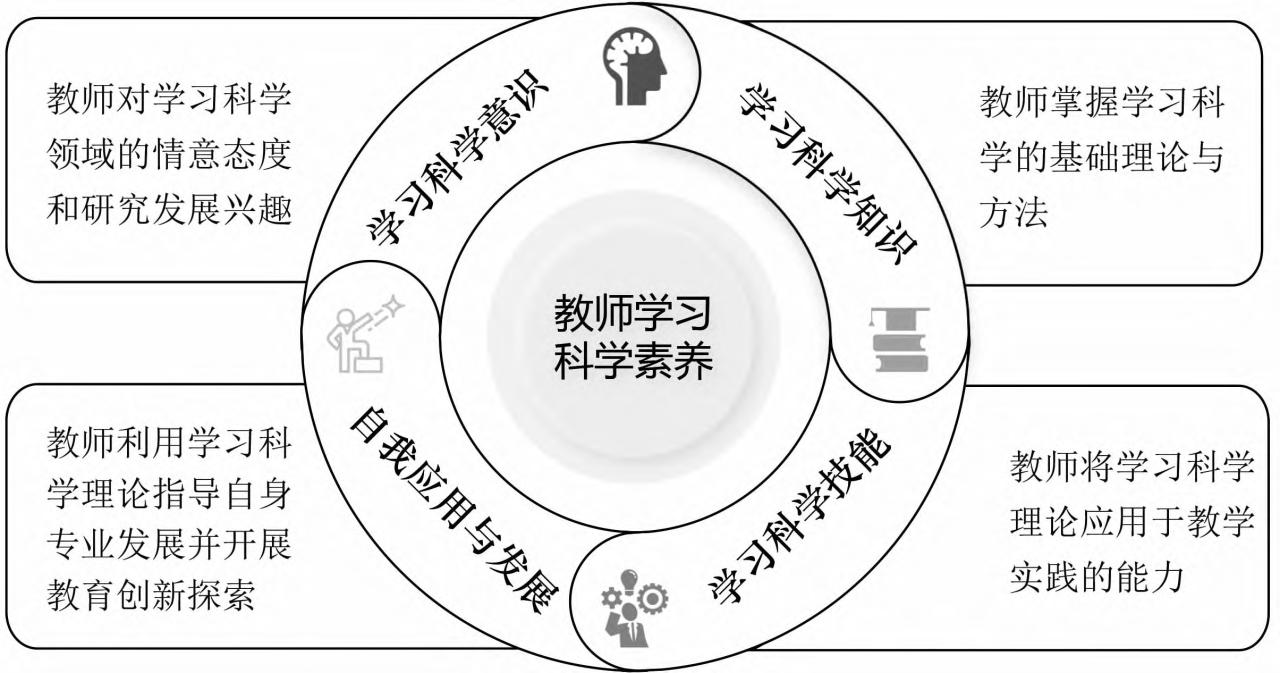

教师科学素养的四大核心维度

学习科学意识:教育变革的认知引擎

教师对学习科学前沿的主动关注与实践意愿,包含三个关键层面:

关注与需求意识:主动追踪脑科学、认知心理学等研究成果(如定期参与学术研讨会)。

实践与检验意识:将理论应用于教学设计,并通过科学方法验证效果(如使用课堂行为分析工具)。

判断与辨析意识:在多元理论中选择适用方案,关注教育伦理(如技术使用中的学生隐私保护)。

学习科学知识:教学设计的理论基石

知识体系:

本体论知识:理解学习的本质(如行为主义与建构主义的差异)。

认识论知识:掌握“人是如何学习的”多维机制(如脑神经科学层面的记忆规律)。

方法论知识:运用策略促进有效学习(如基于认知负荷理论优化课件设计)。

学习科学技能:课堂革命的实践工具

核心技能:

教学技能:设计科学化教学活动(如分段教学、游戏化任务)。

评价技能:使用AI分析工具评估学习效果(如智能诊断学生认知盲点)。

情感支持技能:构建包容性课堂环境(如通过情感激励策略提升学生参与度)。

技术应用技能:整合VR/AR等智能工具(如虚拟实验室促进探究学习)。

自我应用与发展:持续进化的核心能力

发展路径:

元认知能力:制定个人专业发展计划并动态调整(如基于学习科学理论规划年度成长目标)。

自主发展能力:主动获取新知(如参与“认知科学+学科教学”在线研修)。

研究创新能力:开展课堂行动研究(如设计“工作记忆理论在古诗教学中的应用”课题)。

五步提升路径:从理论到实践

基于实证研究,提出“兴趣—理论—实践—研究—分享”策略模型:

兴趣激发:通过脑电波监测、眼动仪实验等沉浸式培训,让教师直观感受学习科学的价值。

理论筑基:开发《教师学习科学素养指导手册》,建立“高校专家+特级教师”双导师制。

实践转化:推广“5E教学模式”(引入→探索→解释→拓展→评估),结合智能课堂分析系统优化教学。

研究深化:设立“微型课题基金”,支持教师开展实证研究(如“游戏化学习对学生动机的影响”)。

生态共享:创建区域教师成长数据库,动态追踪素养发展轨迹,促进跨校经验共享。

在智能技术与教育深度融合的时代,教师科学教育素养的提升已从“可选”变为“必选”。当教师能用脑科学解读学习,用游戏化重塑课堂,教育才能真正实现“科学有温度,学习有深度”。

参考文献:

[1]尚俊杰,张鹏,刘誉.教师学习科学素养:概念内涵、理论框架与提升策略[J].电化教育研究,2024,45(08):87-96.

[2]张伶,张磊.“双减”政策下教师科学教育素养提升路径[J].连云港师范高等专科学校学报,2024,41(02):96-99.

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国