1981年4月27日

从肉眼观察细菌,到能“擒住”单个原子——世界首台扫描隧道显微镜诞生

1981年4月27日,德国杰出的物理学家格尔德·宾宁与瑞士卓越的物理学家海因里希·罗雷尔携手合作,成功研发出全球首台创新的表面探测设备——扫描隧道显微镜。这一革命性的发明,使人类历史上首次得以即时观测到单个原子在物质表面的精确排列,以及与之紧密相关的表面电子行为的物理特性和化学性质,因此被国际社会公认为为20世纪80年代的十大科技成就之一。

扫描隧道显微镜的问世,是人类在探索微观世界的征途上迈出了崭新的一步,对化学、物理学、生命科学以及材料科学等多个学科领域产生了深远而广泛的影响,极大地推动了这些学科在微观层面的研究与发展。

发现于偶然的光学显微镜

人类科技的进步,往往蕴含着意外与契机,显微镜这一伟大发明的诞生便是如此。

早在公元2世纪,希腊学者托勒密便开启了光的折射现象的探索之旅,其光学著作《光学》对此进行了详尽阐述。然而,彼时的显微镜尚未问世。公元13世纪,意大利人巧妙地将透镜应用于视力矫正,眼镜由此诞生。

16世纪末,荷兰眼镜商詹森之子的一个偶然发现,为显微镜的诞生埋下了伏笔。他玩耍着父亲赠予的凸透镜时,意外发现眼前竟呈现出巨大且清晰的图像。

而将人们真正引领至微观世界的是列文虎克。他凭借单镜片显微技术,亲手磨制出直径仅3毫米的球形镜片,其放大倍数高达200倍,为人类打开了微观世界的新篇章。

显微镜的发展历程,是一部不断追求高分辨率的史诗。科学家们逐渐认识到,光学显微镜的分辨率与照明辐射波长密切相关,波长越短,分辨率越高。如今,现代光学显微镜的最大有效放大倍数已可达2000倍,能够清晰分辨200纳米的物体,甚至观察到最小的细菌。然而,对于尺寸远小于细菌的病毒,光学显微镜已力不从心。

推动生物学研究的电子显微镜

1878年,科学界意识到光学显微镜的分辨率存在理论上限,明确指出提升分辨率需依赖波长更短的辐射源。

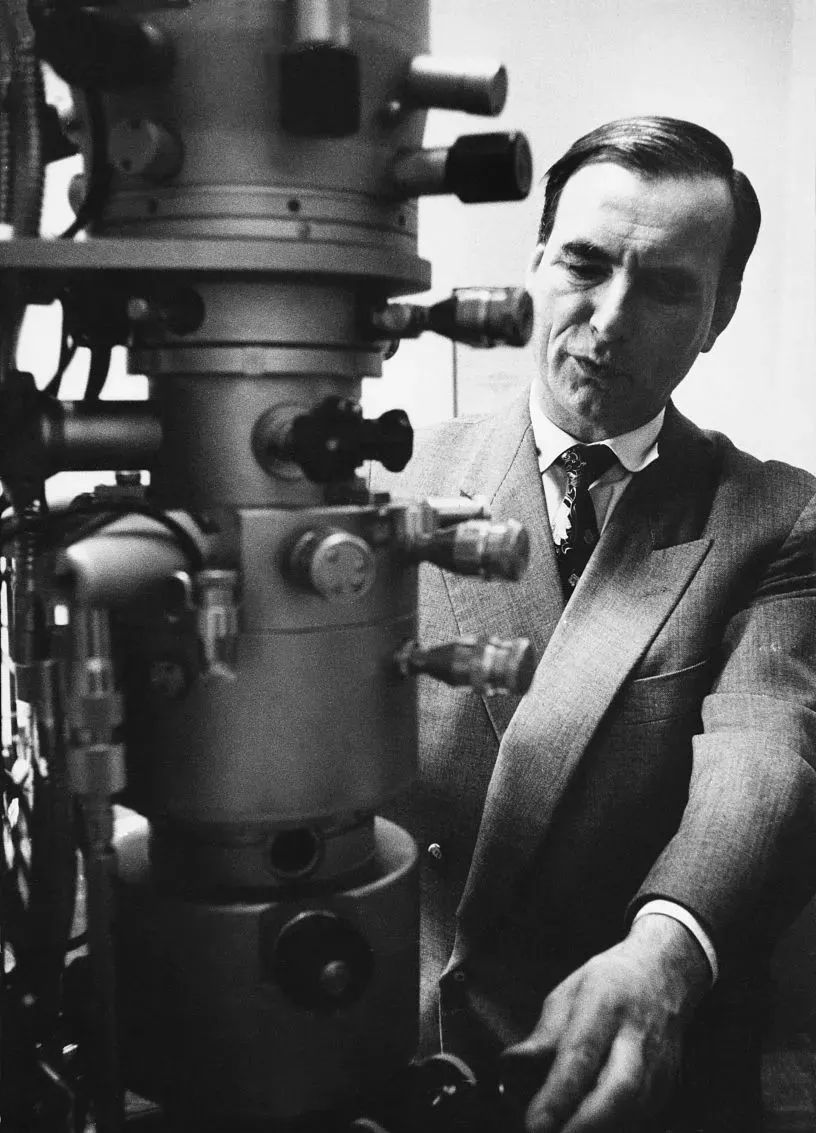

1905年,爱因斯坦在其论文《关于光的产生和转化的一个启发性观点》中,开创性地揭示了光子的波粒二象性,为光学研究开辟了新视野。受此启发,德国科学家鲁斯卡与克诺尔提出大胆设想:既然实物粒子皆具波动性,何不尝试以电子束替代光作为显微镜的光源?电子同样兼具波粒二象性,且其波长远短于光,理论上能揭示样品更精细的结构。

1932年,这一设想变为现实,鲁斯卡与克诺尔成功研制出首台电子显微镜,其放大倍数高达12000倍,远超当时的光学显微镜。1939年,在鲁斯卡的主导下,西门子公司进一步推动了电子显微镜的发展。电子显微镜的问世,标志着显微技术的一次重大飞跃。

时至今日,电子显微镜的技术已日新月异,工作电压可达100万伏,有效放大倍数更是高达100万倍。其分辨率之精,能区分物体上仅相隔0.2纳米的两点,这一能力是光学显微镜的千分之一。电子显微镜已成为科研领域的得力助手,助力科学家们深入观察金属的晶体结构、蛋白质分子、细胞乃至病毒的结构,极大地推动了生物学研究的进步。

扫描隧道显微镜诞生

在电子显微镜的观察过程中,待观测物体需置于真空环境,经历脱水处理,并承受高速电子的撞击,这一系列严苛条件极大地限制了可观测样本的范围,进而影响了观测结果的全面性。

1958年,日本科学家江崎玲於奈在探索重掺杂PN结时,意外发现了电子在固体中的隧道效应,这一发现揭示了隧道效应的物理本质,为后续科研开辟了新径。

1978年,新型显微镜的创意在一次偶然的交谈中悄然萌芽:IBM公司苏黎世实验室的科学家罗雷尔,在与德国研究生宾宁分享其实验室的表面物理研究蓝图时,宾宁突发奇想,提议利用隧道效应来探究表面微观世界。罗雷尔对这一创意表现出浓厚兴趣,随即在年底邀请宾宁加入苏黎世的研究团队,共同致力于开发基于隧道效应的显微镜技术。

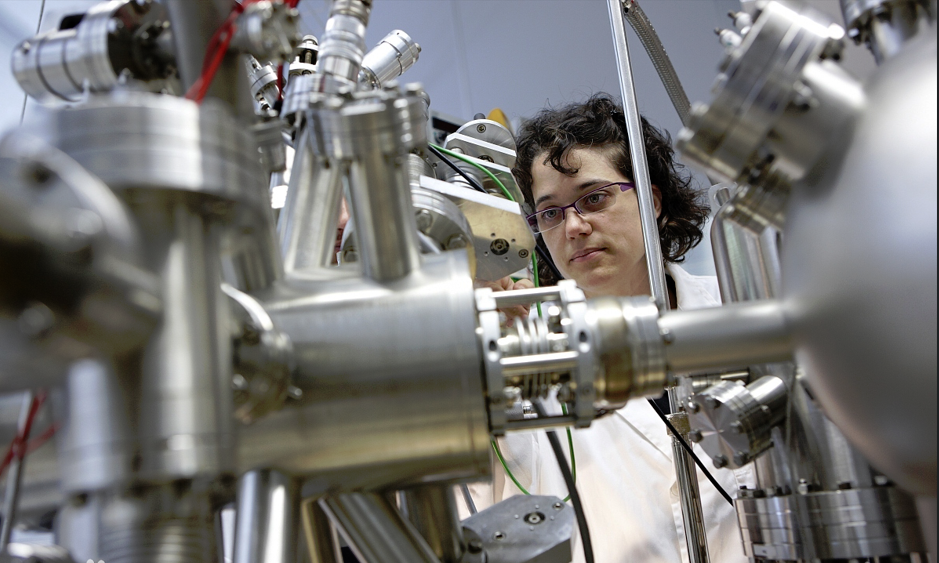

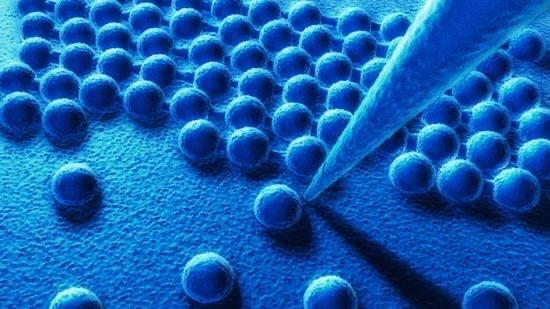

历经无数挑战与不懈努力,宾宁与罗雷尔终于在1981年成功研制出扫描隧道显微镜。该显微镜的革命性在于,它首次利用隧道效应直接探测材料表面结构,无需透镜辅助,对样品无损伤,且能生成三维图像,实现了观测技术的飞跃。

扫描隧道显微镜以其超乎寻常的分辨率著称,水平方向可达0.2纳米,垂直方向更是精确至0.001纳米,足以捕捉样品表面原子级别的细微信息。鉴于原子直径通常约为0.3纳米,该显微镜的分辨率对于单个原子成像而言已绰绰有余。扫描隧道显微镜的问世,极大地推动了生物科学、表面物理学、半导体材料与技术、以及化学反应机制等领域的深入研究。

参考来源:科普中国、《北京科技报》《光明日报》

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国