桂林及其周边地区,分布有石灰岩组成的岩溶地貌。山俊、石美、洞奇是本地区岩溶地貌的一大特色,加上美丽的漓江流畅在千姿百态数百座石灰岩峰林峰丛中,构成了桂林—-阳朔举世无双的“百里画廊”。中外游客畅游漓江时,对漓江两岸的美景赞不绝口,故有“愿做桂林人,不愿做神仙”的赞美。而且,桂林地区的地层、褶皱、断裂也有其独特之处,更为甚者,国际泥盆系-石炭系界线界线辅助层型剖面落户桂林南边村,给山水甲天下的国际旅游胜地——桂林锦上添花。

百里画廊——漓江(陈宏毅摄)

一、何为“国际界线层型剖面”?

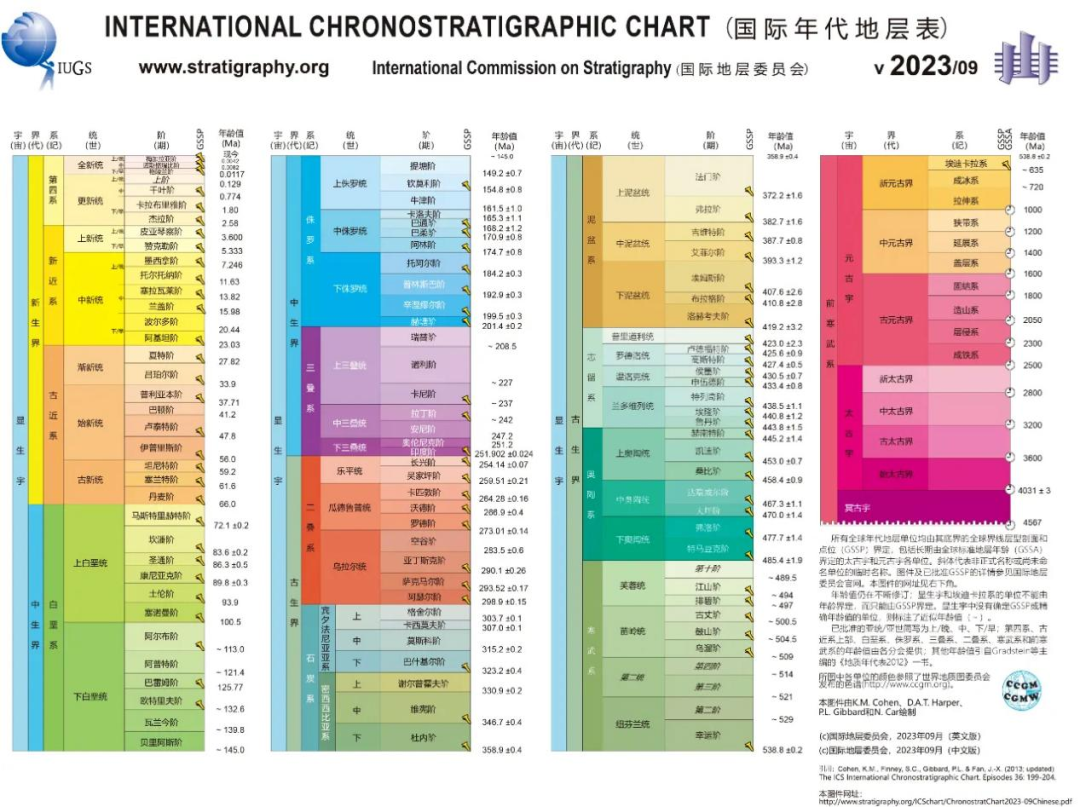

我们想要了解地球母亲的年龄和她在不同年龄段所经历的事件,就必须在全球范围内建立统一的标准地质剖面。保存有最连续、最完整、最具代表性的沉积岩和生物化石的地层露头点,称为国际界线层型剖面和点位,俗称“金钉子”。“金钉子”剖面的研究和获取往往标志着一个国家在地层学研究领域的成果达到了世界领先水平,它在地质研究领域的意义不亚于奥林匹克运动会的金牌。辅助层型剖面是层型剖面的补充和备份。桂林南边村国际泥盆系-石炭系界线辅助层型剖面是我国科学家独立获得的第一个辅助层型剖面,对我国后来层型剖面——“金钉子”的研究和申报起到了重要推动作用。截至目前,我国已经获得11个国际界线层型剖面,是世界上获得“金钉子”最多的国家。

国际年代地层表中的“金钉子”

韦炜烈教授在南边村剖面给桂林理工大学青年教师授课

二、南边村剖面发现历史回顾

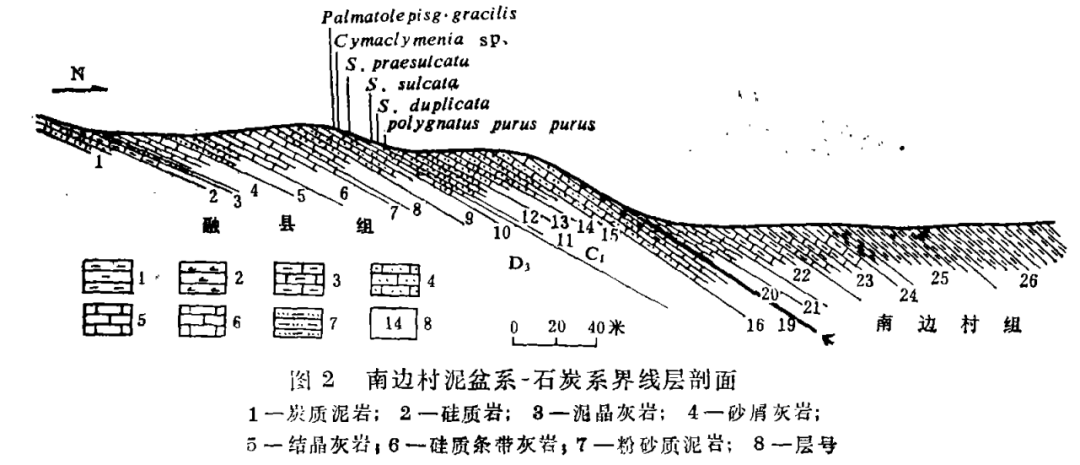

桂林南边村国际泥盆-石炭系界线辅助层型剖面,由原桂林冶金地质学院(现桂林理工大学)韦炜烈老师于1984~1985年间首先发现。韦老师在八十年代早期指导本科地质79级学生在桂林周边进行地质实习时,经过详细研究该区的泥盆系和石炭系的岩性岩相及其所含的生物化石特征,特别是对地层中所含的微体化石牙形石作了深入研究,认为桂林南边村上泥盆统融县组上部层位中含有能准确划分泥盆系与石炭系界线的槽形管刺牙形石。于是他初步认为,桂林南边村剖面很有希望成为国际泥盆系与石炭系界线标准剖面。

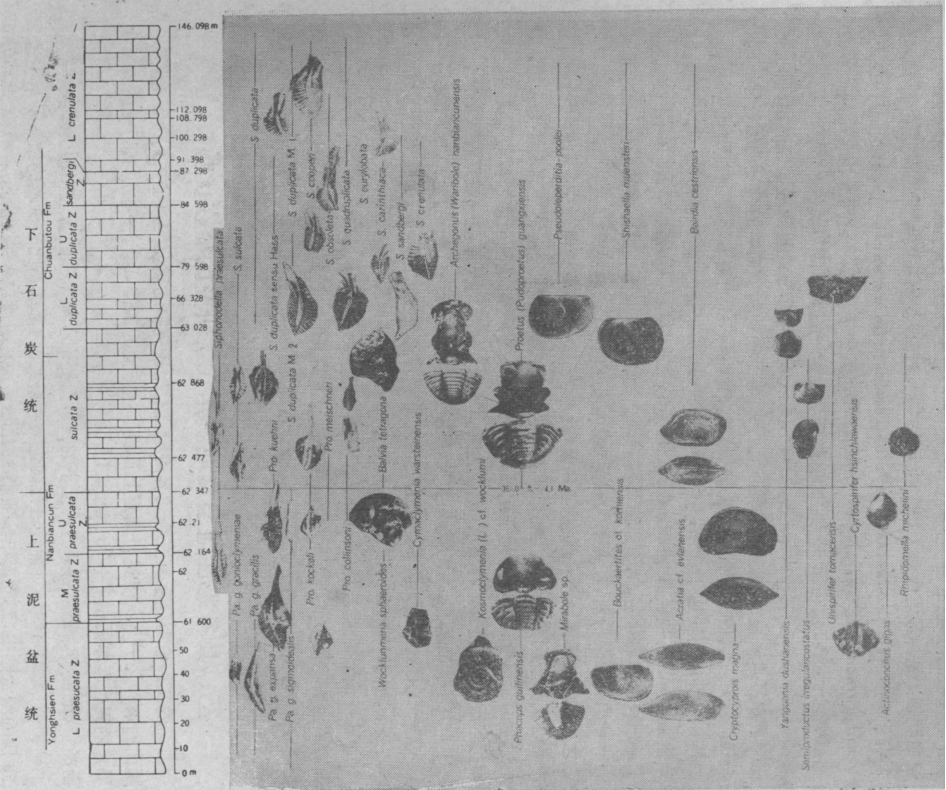

南边村地质剖面图(据韦炜烈等,1987,刊登于《桂林冶金地质学院学报》7卷3期)

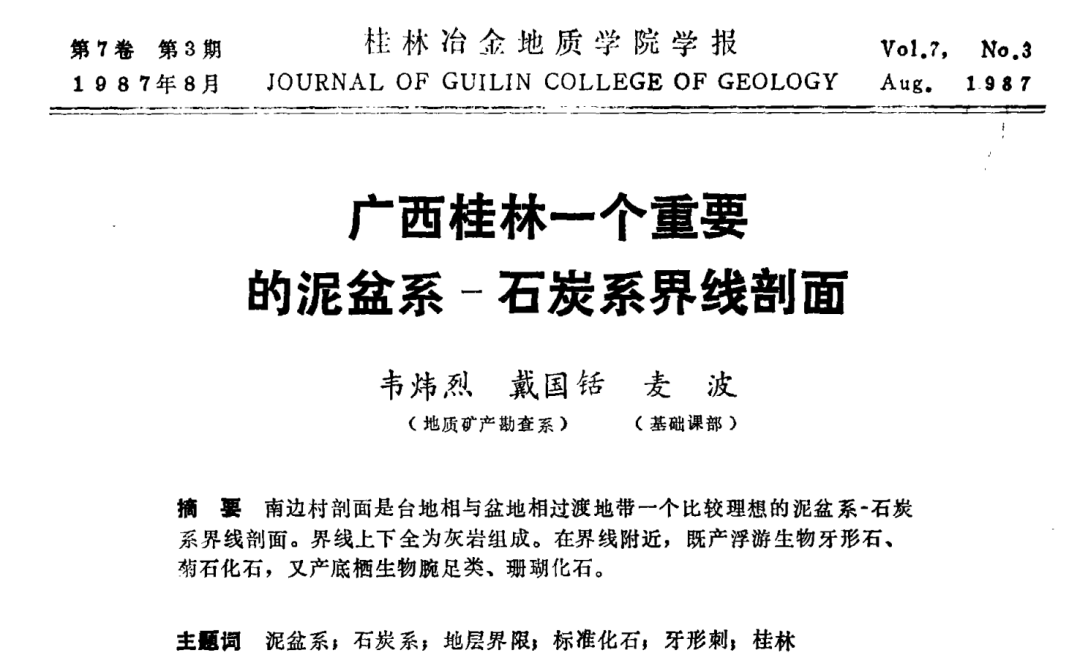

桂林南边村剖面中发现含有能准确划分泥盆系与石炭系界线的槽形管刺微体化石——牙形石,这一特好的消息传开后,引起了地质界极大的关注。中国地科院、国际地科联地层委员会有关专家前来考察桂林南边村剖面。在此基础上,中科院南京古生物研究所及广西地质局对该剖面进行了更为详细的工作,进一步完善了剖面的各项内容。1987年6月,韦炜烈老师在《桂林冶金地质学院学报》上发表了“广西桂林一个重要的泥盆系--石炭系界线剖面”文章。1987年下半年,国际地质大会在北京召开,决定在大会结束后,参加大会的地层古生物专家们来参观考察桂林南边村泥盆系与石炭系界线剖面。桂林冶金地质学院是接待单位,韦炜烈老师负责在剖面所在地介绍桂林南边村剖面的岩性岩相特征及泥盆系与石炭系界线上下的微体化石牙形石特征。

南边村剖面核心位置

韦炜烈的南边村剖面研究论文

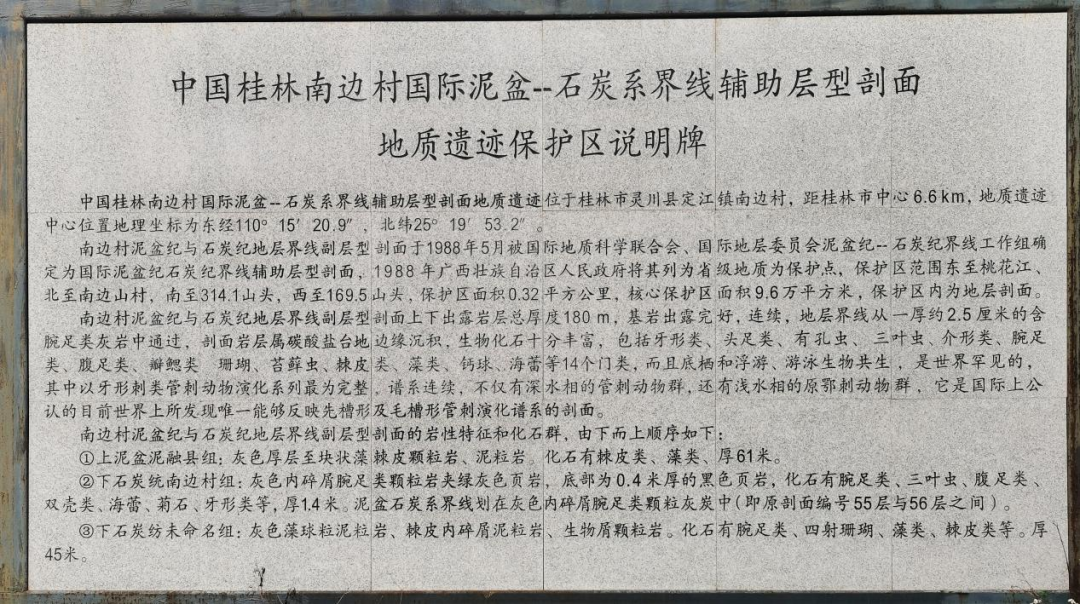

1988年9月,国际地科联地层委员会确认桂林南边村剖面为国际泥盆系-石炭系界线辅助层型剖面。1992年,广西壮族自治区人民政府在桂林南边村剖面所在地建立有约六米高的剖面标志碑。前几年,有关部门投资为桂林南边村剖面所在地建成地质公园。在地质公园内的北侧建有多个供参观剖面者休息的亭子。在剖面标志碑的下半部及公园内墙上用粗大的字体(雕刻字体)详细介绍了桂林南边村泥盆系-石炭系界线剖面的特征、重要意义及科学价值。

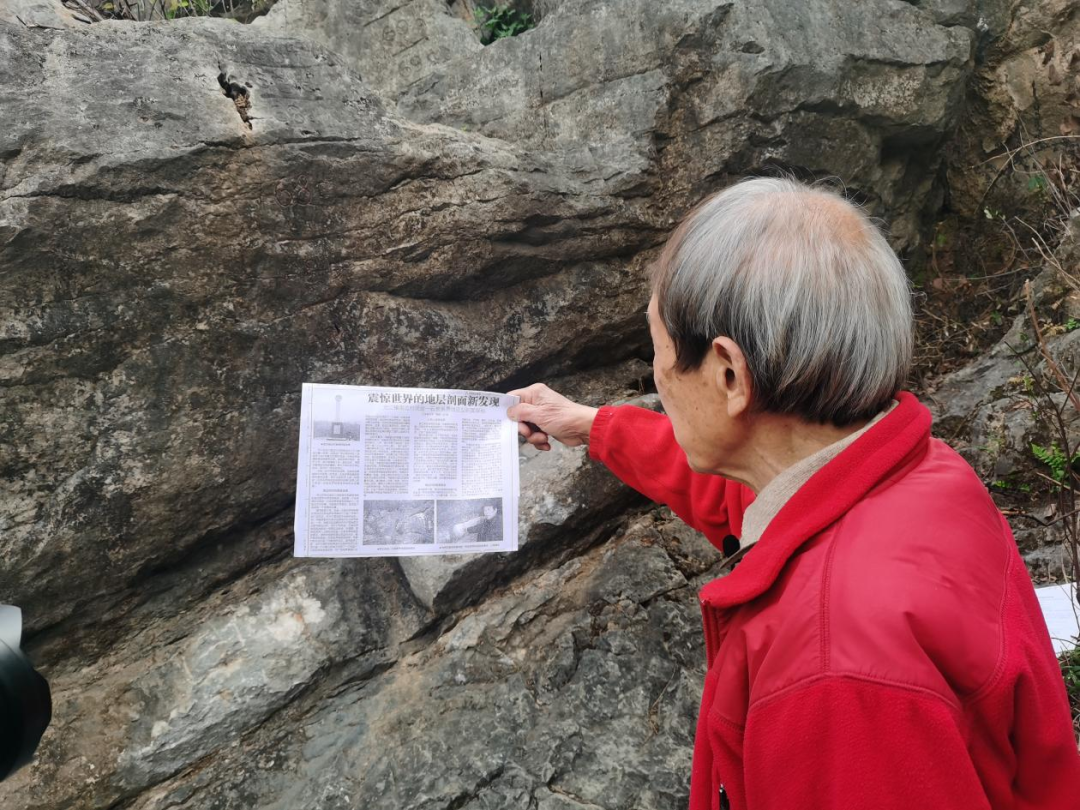

韦炜烈在南边村剖面展示当年的媒体报道——震惊世界的地层剖面新发现

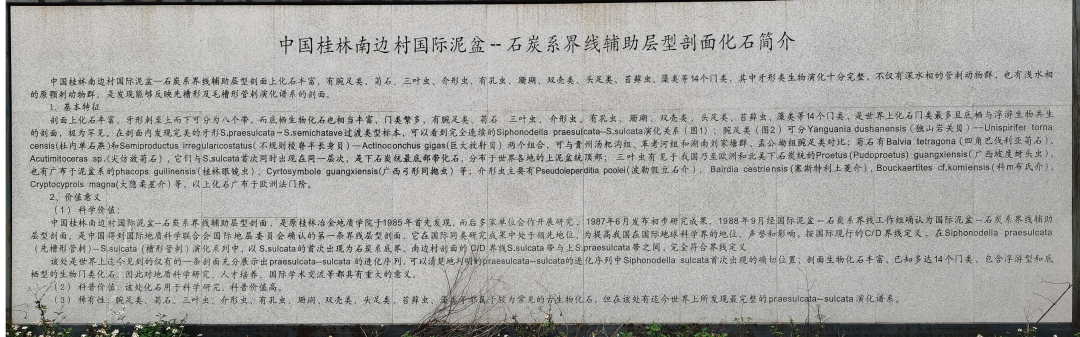

南边村剖面化石类型和分布简介

南边村剖面标志碑

南边村剖面标志碑地质遗迹保护区说明牌

三、南边村剖面的历史意义

国际地科联地层委员会,为了准确划分全球泥盆系与石炭系界线,成立了泥盆系与石炭系界线工作组,由16名专家组成,中国科学院南京古生物研究所王成源副教授参加了这个工作组的工作。工作组对界线剖面要求很高,即界线必须在同一种岩性当中(如石灰岩)通过。泥盆系与石炭系界线要用“槽形管刺牙形石”,这个属(Siphonodella)中的几个种都在界线上下存在,要求非常苛刻。

国际地质界,为了寻找泥盆系与石炭系界线层型剖面,各国都投入了大量工作。在欧洲(如法、德等国家)、美洲寻找多年都没有发现理想剖面。在八十年代早期,我国报导了下列三处认为是比较理想的泥盆系与石炭系界线剖面,为首的贵州睦化剖面,其次的是广西宜州剖面及上林剖面。后经详细研究,上述三条剖面都不能满足国际地层委员会对层型剖面的要求。于是,我校在八十年代早中期首先发现的桂林南边村泥盆系与石炭系界线剖面就成了国际地层委员会及地质界关注的重要界线剖面。

南边村剖面主要化石属种地层分布(据俞昌明,1989,地质学报,第3期)

另据《微体古生物学报》1988年3期古振中报道,在在爱尔兰召开的地质界线工作组会议上,中国科学院南京地质古生物研究所副研究员、国际泥盆-石炭系界线工作组选举委员王成源,在会议上详细地介绍了南边村剖面的研究成就。共有不同国家的8个剖面参加竞争,会议代表听取了8个剖面的介绍后,进行了激烈的讨论。经过反复比较,几次试投票, 两次大会和两次工作组选举委员的“秘密会议”,最后推举法国Laserra面为层型。由工作组选举委员在1988年9月1日前投票同意后,上报国际地层委员会,待1989年国际地质大会审批。

同时界线工作组正式确定两个辅助层型剖面,即联邦德国的Hasselbachtal和中国的南边村剖面。

四、南边村剖面的科学价值

国际地科联地层委员会,提出先在全球各地寻找泥盆系与石炭系界线层型剖面(标准剖面),是基于泥盆系与石炭系中各类化石比较丰富。国际泥盆系与石炭系界线层型剖面树立后,有了国际标准,对今后进行各个地质年代地层的划分树立了榜样,其主要科学意义在于以下四个方面。

(一)该剖面是中国第一处获确认的国际地层界线副层型剖面,出露了距今3.6亿年前泥盆纪与石炭纪交界时期的沉积地层,为地质学家研究这一时期地球环境和生命演化提供了重要的线索和物证。

(二)该剖面上的化石非常丰富,包括牙形类、头足类、有孔虫、三叶虫、腕足类、腹足类等共14个门类,其中牙形类生物的演化十分完整,不仅有深水相的管刺动物群,也有浅水相的原颚刺动物群。这些丰富的化石不仅是科学家研究泥盆系-石炭系界线的重要资料,也有助于推动地球科学和生命科学的发展。

(三)该剖面还是世界上所发现唯一能够反映先槽形及毛槽形管刺演化谱系的剖面,具有重要的科学研究价值和科普价值。这种管刺动物的演化序列对于科学家理解古生物的演化具有重要意义。

(四)南边村地质遗迹是珍贵的、不可再生的自然地质遗产,对于提升博物馆科普教育功能,丰富观众的地球科学知识,增强生态环境保护意识具有积极作用。

南边村剖面所在的小山包

本文由南边村剖面发现者之一——八十八岁高龄的韦炜烈教授亲自撰写和讲述,张佳莉整理,陈宏毅修改完善。

作者|韦炜烈 陈宏毅

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国