上善若水,利万物而不争。

文物不仅是无言的记录者,更承载着深厚的文化内涵。

文物直接描绘了古代人类与水的关系,如水利设施、水运工具等,也间接反映了当时社会的文化、生活和科技水平,如盥洗器、酒器等。从古老的文物中,我们能够窥见古人对水的敬畏与崇拜,又能感受到水与生活的紧密联系。

一、陶制排水管道

|

(陶排水管)

水能给予人类生活便利,也会带来不可估量的风险。水灾是中国古代城市需要解决的重大问题,为了有效防涝,古代城市从选址、迁都,到建设防洪系统,再到护城河、城墙、城门、水门、排水管等防御设施的完善,都体现了事前防范、灾害抢救的理念。陶制排水管道,发现于河南省周口市淮阳县平粮台古城遗址,是我国迄今发现最早的排水管道。铺于一条北高南低的沟内,由三根管道组成,断面呈倒“品”字形,可容纳足够的排水量。整个管道依地势北高南低,有一定坡度,易于城内污水向外排泄。

二、“灭火东井”陶井

|

(“灭火东井”陶井)

“灭火东井”陶井,是东汉时期的陶制随葬品,反映了古代先民“防患于未然”的用水智慧。这件陶井外形好像一间房屋,平面呈“井”字形,前壁上“消防员”是救火的基层官吏“啬夫”,正健步驰行,左手执水罐,右手拿旗,旗子上还有“灭火”二字,陶井栏周身饰有的卷云纹、鱼纹图案, 是水的象征。陶井栏表面涂成银灰色, 是银河的象征,古代先民希望银河之“水”通过“云”“雨”,演化为地上的水。井上有篆书4字“灭火东井”,“东井”是二十八星宿中的井宿,象征着丰富的水。

三、镇河铁牛

|

(镇河铁牛)

古人认为“牛为土性,土能克水”,并认为河水有灵,所以铸铁牛投入河中希望压制水患,这种观念可追溯至大禹治水铸铁牛的传说。镇河铁牛通体黑色,体型宽大,呈坐姿,双眼如铃铛般炯炯有神,根据它背上的铭文记载,应该来自郑州附近泗水河。泗水是黄河的一条支流,在明清时期水患很多,凡是有水患的地方,基本上都有镇水铁牛。镇水铁牛一方面能够测量水位,另一方面也寄托了人们希望黄河安澜、生活安定富足的朴素愿望,是古代人民与洪水抗争、治理水患的历史见证。

四、绿釉陶水榭

|

(绿釉陶水榭)

榭,是建在高台上的木构建筑物,临水而建的榭称为水榭,往往是悬立水面。绿釉陶水榭,汉代,由象征湖塘的圆盆与塔式亭榭组成,亭榭立于水池中央,与池边有桥相连。榭楼底座为圆形,上有立柱承托二层楼阁,池边和池中装饰与水息息相关,有龟、鸳鸯、鹅、鱼等水禽鸟类或水生动物,富有自然情趣,营造出了一个活灵活现的水上乐园。

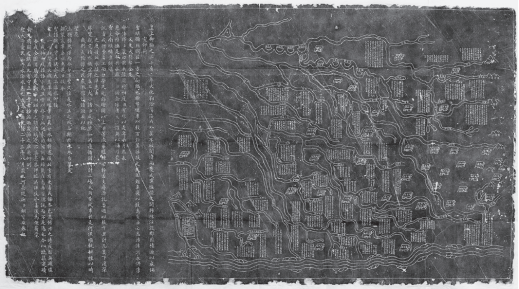

五、水利图碑(拓片)

(水利图碑)

为治理河道、修建沟渠所做的碑是研究兴修水利史实的珍贵实物资料。水利图碑也叫作“开归陈汝四府水利图碑”,清乾隆二十三年刻,碑上刻图、文两部分,左边文,右边图。右边刻画开封、归德、陈州、汝宁4府36州县河渠,包括了5万平方公里范围内的主要河道、沟渠,并各注明其发源、流向及修整河道的长度、宽度和深度,表明了当时疏浚河道、沟渠的实绩。左边是当时河南巡抚胡宝泉撰写的碑记,概括了镌刻此碑的原因和目的,记载了乾隆二十二年秋至二十三年春,豫东地区遭受水灾、大规模兴修水利的情况。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国