1936年诺贝尔物理学奖授予奥地利科学家赫斯,百年诺贝尔奖得主中,还没人达到过他的“高度”。

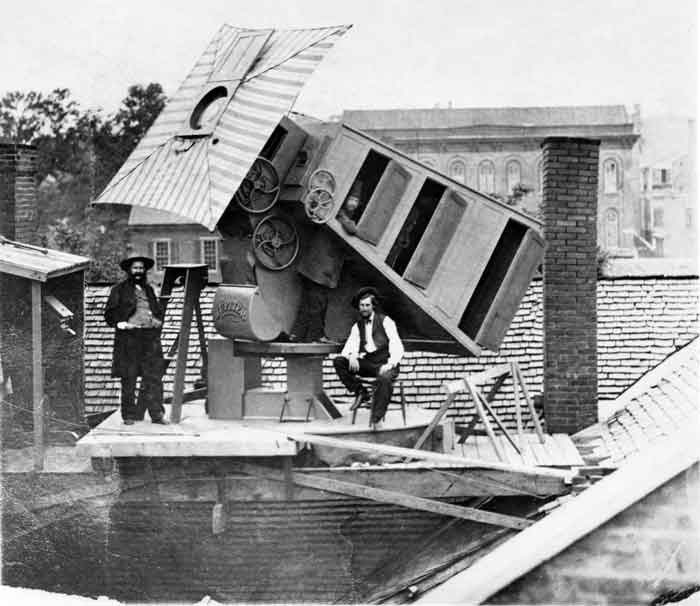

1912年赫斯从捷克奥西格第七次乘气球探测宇宙线

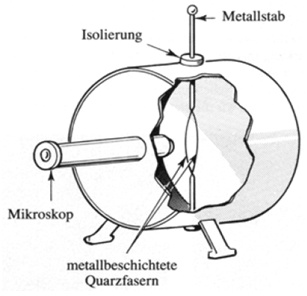

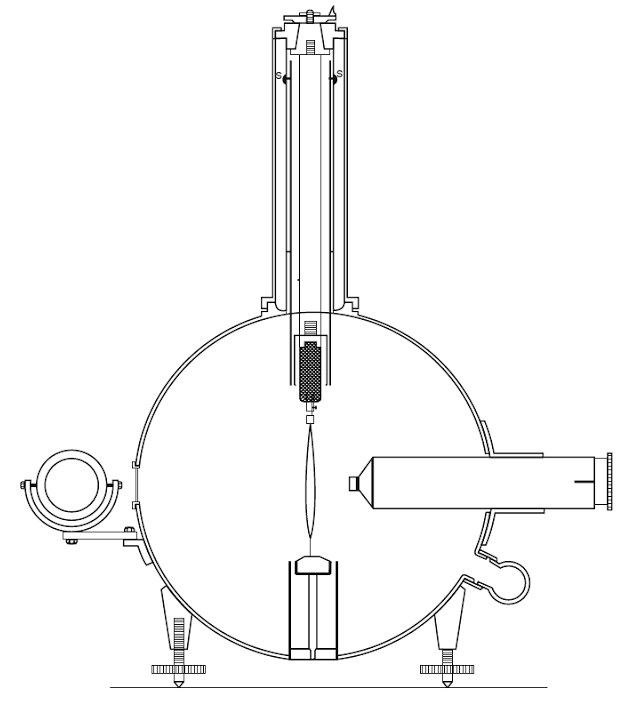

20世纪初,科学界对验电器自发漏电现象大惑不解,最终认定是贝克勒尔和居里夫妇刚发现的放射性引起瓶内空气电离,并将放射源锁定为地壳表面物质。德国物理学家沃尔夫对老式验电器做了根本改进,将笨重的金箔叶片换成两根纤细的铂金镀膜石英玻璃丝,放电时便能通过显微镜看到空气中游离辐射的刻度。1910年复活节后一周,沃尔夫多次带着他灵敏精确的验电器登上当年的世界最高建筑埃菲尔铁塔,发现塔底读数为每立方厘米秒6个离子,而300米高空竟然仍有3.5个离子,辐射减弱程度远远低于预期,明显偏离了γ射线在空气中“半吸收厚度”为80米的数值。沃尔夫由此认定,辐射不仅来自脚下,还应该另有源头。意大利物理学家帕西尼曾经携带着沃尔夫验电器登上山顶,泛舟湖面,潜入海中,也证明放射源并非来自地面。无处不在又无处寻根,游离辐射成了徘徊在大气中的幽灵。

沃尔夫改进后的验电器

1911年8月28日清晨,赫斯乘坐奥地利航空俱乐部的氢气球拉德茨基号从维也纳升空,开始了对大气辐射坚韧顽强的系列考察,他将沃尔夫验电器改造为厚壁和薄壁两种,以便分别适用于γ射线和β射线。赫斯2年间先后出征10次之多,其中5次为夜航,1912年4月17日发生日全环食更成为飞行的天赐良机。1912年8月7日,赫斯和2位同伴一起抵达5350米高空,严寒和缺氧使赫斯艰于呼吸和难以行动,携带的3个验电器只顾得上操作2个,但却取得了空前成功。赫斯用多次实验的数据显示,升空1公里后大气中的辐射便开始增加,5公里处比海平面强1倍。测量数值在白天、黑夜和日食期间均无变化,可见游离辐射和太阳活动无关。赫斯终于找到了正确解释--这是来自天外的“穿透性辐射”。1913年6月1日最后的航行结束后,赫斯给维也纳科学院递交了报告,并得到一致承认。1926年密立根正式取了个“宇宙线”的官方名称。人类从此开始了高能物理和射线天文学的新领域。

十上重霄,不舍昼夜,赫斯获得诺贝尔奖可谓实至名归。在科学的攀登中,即使爬上埃菲尔铁塔之顶和阿尔卑斯山之巅,看来也还是不够的。

1932年8月赫斯和宇宙线科学家同行斯坦克、雷吉纳在一起

1960年赫斯在观察验电器

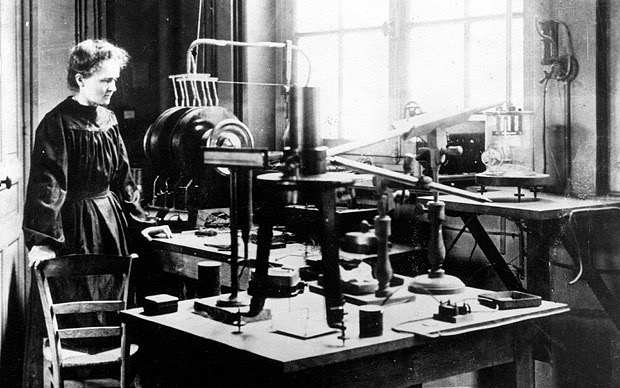

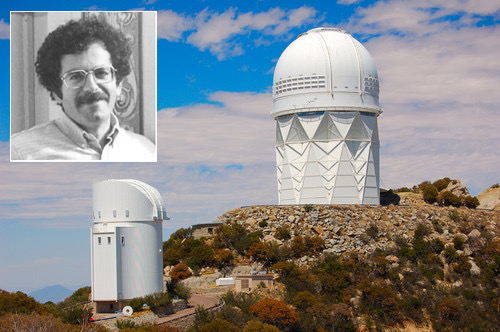

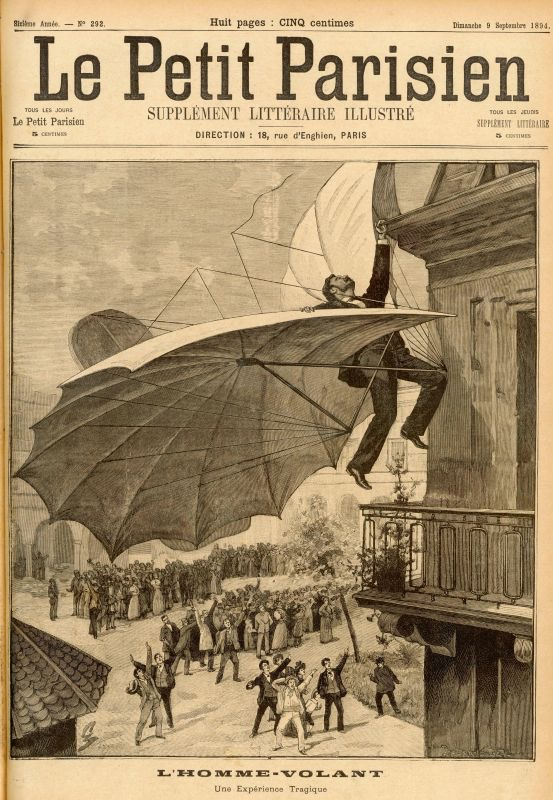

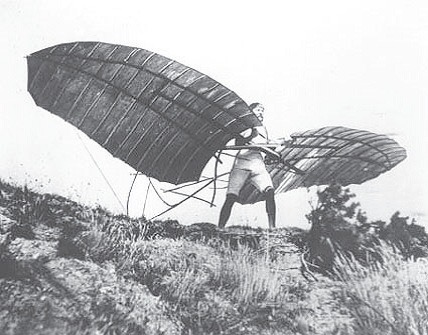

回眸科学史,我们能看到太多献身者远去的背影。居里夫人手持铁棒在大锅中奋力搅拌沸腾的沥青矿渣,因过多承受镭和钋的辐射而罹患再生障碍性贫血;勋伯格到罗莎琳·富兰克林一代科学家因长期暴露在X光下而英年早逝;法国科学家希厄尔·弗莱米奈特死于他发明的潜水循环式再呼吸器故障;连与世隔绝的天文台也不是象牙之塔,巴纳德在漫长的冬夜观察星空,鼻子冻在目镜上而撕掉了皮肤,哈勃也曾因睫毛冻在目镜上“不能自拔”,阿伦森则因为基特峰天文台活动穹顶误操作而身亡;莱特兄弟崇拜的偶像李林塔尔,在柏林附近山丘上滑翔2000多次,1896年8月9日不幸失事并于次日身亡,他留在世上的最后遗言是“必须做出牺牲”。

玛丽·居里因对放射性研究的贡献及发现钋和镭而先后获诺贝尔物理学奖和化学奖,因长期接触放射性物质患再生障碍性贫血,于1934年7月4日去世,时年66岁

英国女科学家罗莎琳·富兰克林率先拍摄出DNA晶体的X光衍射照片,因长期在辐射环境工作而死于卵巢癌,时年36岁

1772年法国科学家希厄尔·弗莱米奈特死于他发明的潜水循环式再呼吸器故障

1866年巴纳德在“木星”照相机旁

1987年4月30日美国著名天文学家马克·阿伦森在基特峰国家天文台梅耶尔望远镜旁被圆顶旋转门夹住身亡

美国天文学家埃德文·哈勃在望远镜前

哲人马克思说:“在科学的入口处,正像在地狱的入口处一样。”的确,大自然从来没有任何知识可以坐享其成。人类文明的点滴进步,都付出了高昂的代价。这便是为什么我们应该记住每一位做出奉献的英雄。

法国《小巴黎人报》刊登李林塔尔的飞行故事

李林塔尔准备飞行

坐落在柏林的李林塔尔纪念碑

1895年6月29日李林塔尔的悬挂式滑翔机飞行试验

选自:《播火录》

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国