开栏语:

这场被误认为“工作压力过大”的健康危机,最终揭开了一个令人窒息的真相:特发性肺动脉高压(IPAH)。这位曾以为休息就能缓解症状的职业女性,才第一次听说这个陌生的病名,从此成为她生命中的关键词,她的生活从此与血氧仪、靶向药和持续的生命博弈紧密相连。

今天是世界罕见病日,让我们聚焦特发性肺动脉高压(IPAH)——一种隐匿而凶险的罕见疾病,常被称为“沉默的生命杀手”。

全球IPAH患病率约为5-10/百万,我国每年新增病例约1500-3000例。这种罕见病最显著的特征是肺动脉压力持续升高,正常静息状态下肺动脉平均压(mPAP)应≤20mmHg,而IPAH患者可高达50-70mmHg。当确诊通知书降临,患者口袋里的计时器便悄然启动:未经治疗的IPAH患者平均生存期仅为2.8年,在规范治疗缺失的情况下,其预后甚至逊于部分晚期实体瘤,氧气瓶可能比止痛药更早成为生活必需品。

身体发出的三个关键警报:

进行性呼吸困难:从爬楼梯困难到平卧时气促。

“蓝嘴唇”现象:因缺氧导致的嘴唇和指甲发绀;发绀通常出现在血氧饱和度<85%时,且下肢水肿与腹水可能早于“蓝唇”出现。

晕厥发作:脑部供血不足引发的突然意识丧失。

“医生,我真的只是哮喘吗?”——某三甲医院呼吸科诊室里,38岁的张先生带着5份不同结论的病历资料复诊时,求医两年间,他的症状曾被归因于哮喘、心肌炎、心脏神经官能症等多种疾病,但此时心脏超声显示其右心室/左心室基底段直径比达1.3(正常≤0.9)。

此类情况并非偶然:研究显示,IPAH患者平均需经历2次以上误诊,从症状初现到确诊平均耗时超过2年,约60%患者确诊时已出现严重活动受限。该病早期症状(气促、疲劳等)与常见心肺疾病的高度相似性,导致30%-50%的初诊误判率。

作为确诊金标准,右心导管检查通过测量平均肺动脉压等关键参数实现精准诊断。右心导管检查更是治疗选择的导航仪——通过急性血管扩张试验,可筛选出对钙通道阻滞剂敏感的患者(约占10%),这类患者5年生存率可达95%。每一次导管数据的读取,都是为生命争取可能性的战役。

现代医学为特发性肺动脉高压患者提供了多种“生命武器”:首先是通过药物帮助血管“放松”,现在新的靶向药物不断上市,为IPAH带来生的希望,可以改善临床症状,提高运动耐力。这些药物配合使用可有效提升患者日常活动能力。对于病情严重的患者,肺移植就像给身体“换发动机”,超过一半的患者术后能存活5年以上。

在生活管理上,建议患者随身携带血氧仪——当血氧低于88%就需要持续吸氧,同时推荐每天散步、骑固定自行车等温和运动来增强心肺耐力。

特发性肺动脉高压在中医理论中属“喘证”“胸痹”“水肿”等范畴,其病机多与气滞血瘀、肺肾阳虚、水饮内停等相关,呈现“本虚标实”的特点。日常可通过“三调三防”温和调理:

调呼吸:练习太极拳“云手”时配合深长呼吸,以掌带臂画弧,促进胸廓开合、气血周流;八段锦“双手托天理三焦”动作,缓慢抬手时深吸气,下落时深呼气,如同为肺部做轻柔按摩,有助于改善呼吸功能。

调饮食:黄芪枸杞炖乳鸽、茯苓泽泻粥等,补气健脾、利水消肿。

调循环:睡前用艾叶煮水泡脚(水温以手背能耐受为宜),促进下肢血液回流。

防范寒凉伤阳,避免冷饮冰食;

防范久坐伤气,每坐1小时起身活动脚踝;

防范情绪波动,焦虑时闭眼默数呼吸10次。

伍绍星

【往期推荐】

广东省中医院呼吸病科/呼吸与危重症医学科(PCCM)是国家中医药管理局重点专科及中医优势专科、国家区域中医(肺病)诊疗中心、PCCM规范化建设三级医院优秀单位、呼吸康复规范化建设优秀单位。

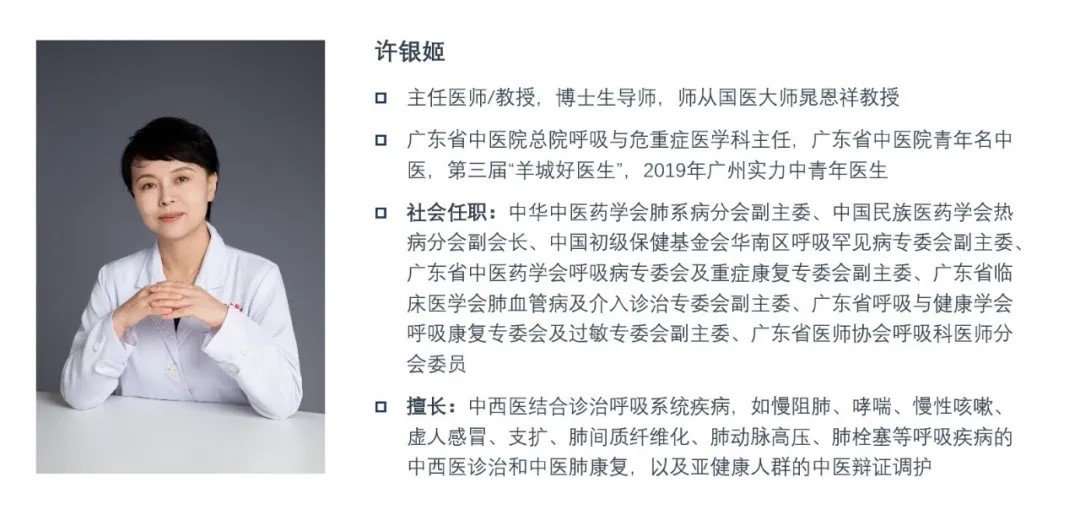

医学指导:许银姬

执行编辑:张靓雯

审核校对:王军飞

责任编辑:陈佳佳

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国