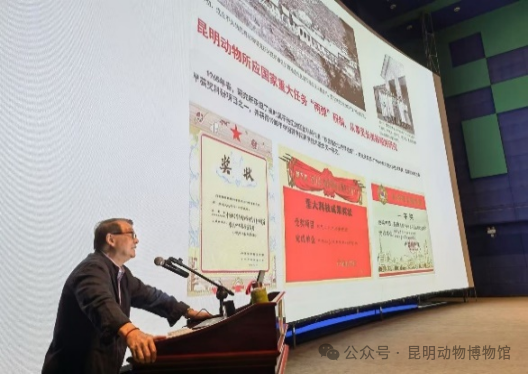

2024年,昆明动物博物馆认真贯彻执行国家有关科普工作的政策,立足我国西南和东南亚丰富的生物多样性资源,围绕昆明动物研究所的科研成果,发挥科研机构的科学研究资源和人才引领的优势,推进科研成果科普转化,聚焦“四个面向”国家基础研究和前沿技术等重点领域开展针对性科普,树立大科普理念,积极宣传引流,策划科学内容,开展科学传播、科普教育的各类系列课程(活动)。

向公众提供科普服务工作基础情况——对外开放天数或服务公众天数:313天

——服务公众人次:46.8万人次(线下12.3万人次;线上34.5万人次)

开展科普活动情况——在基地开展科普活动(科普研学、社会实践等)情况:参与人数13200人

组织开展国际生物多样性日、全国科普日、公众开放日、科学节等“走出去”、“请进来”的动物主题科普系列活动45次,以宣传重大科技成果、弘扬科学家精神、“为群众办好事、办实事、办身边事”为出发点,通过标本展示、标本DIY、动物科学主题讲座、视频、科学绘画、新闻采访、播报等内容进行科学立体化传播,以科学、互动的宣教理念和参与方式,走进幼儿园、小学、少数民族地区、保护区,让公众享受科研成果科普化带来的成果,培养生态文明的观察者、记录者和传播者,切实担负起新时代科普工作的使命,以实际行动传播人与自然和谐共生理念、推进全民科学素质提高。

科普系列课程活动深入贯彻落实“高端科研资源科普化”计划,充分发挥科研与科普之间的桥梁作用,科普教育活动的形式和内容呈现多样化发展趋势,推动学生开展研究型、任务型、项目化、问题式、合作式学习,强化学生实践操作、情境体验、探索求知、亲身感悟和创新创造,加强学生动手实践与探索的创新意识和能力。

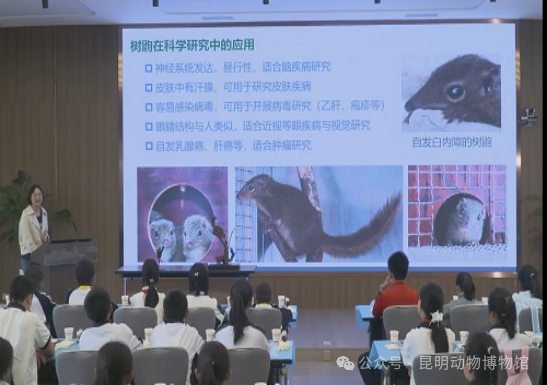

1.“博物课堂”系列科学课:继续开展自主创立的以“高端、引领、特色”为宗旨的科学课程,通过对科研成果科普转化,联合12位一线科研人员,结合博物馆科普资源平台,开展了“水生动物多样性”城市水环境eDNA实验、“克隆技术与器官再生”探索前沿、神奇的大脑,Morris水迷宫空间记忆实验、“科学家为什么研究动物”揭秘基因密码等12场科学课。

2. 探寻“生命与科学之美”暑期科学实践夏令营:针对中学生开展的聚焦科技前沿的前瞻性科普,依托昆明动物研究所高端优质的科研科普资源,弹性引入科学家参与,为学生搭建了解科学前沿和培养科学思维的平台,来自北京、湖南、重庆等全国各地的33名学生齐聚昆明动物研究所,度过了一个丰富多彩的深度“科技研学”暑假,落实了科普资源助推双减政策,打造科学普及高地。

3. 小小讲解员:50名适龄学生参与其中,开设动物科学知识科普讲座、语言规范、礼仪基础知识、讲解技巧辅导,示范讲解、展厅实践以及亚洲象模型标本动手实践等诸多课程,是昆明动物博物馆在暑假期间举办的一项青少年特色教育活动,已经培养了数百名优秀的学生,为孩子们搭建了一个展示自我的舞台。

4. 生物多样性小记者集训营:寒假期间举办了第五期生物多样性小记者集训营,15位小记者参与其中,开设了科学家讲堂、古生物科考、标本制作、新闻采访、播报实践、电台直播等专业体验课程,打造以少年儿童为主角的生物多样性科普宣传平台,强化听、说、写、播等新闻素养和语言表达能力,让每一个孩子学会思考,培养生态文明的观察者、记录者和传播者。

5. “探索科学的奥秘”研学:强化基层科普服务,科普活动与乡村振兴战略有机结合,为昆明动物所定点帮扶的石屏县牛街镇中学师生策划开展了第二期“探索科学的奥秘”研学活动,通过动物展览知识学习、昆虫标本制作、参观昆明植物园扶荔宫、种子博物馆等环节,了解动植物的生态习性和及生物保护的意义,是深化帮扶举措、以科普教育推动乡村教育助力乡村振兴的重要举措。

6. 走读昆动搏小记者实践活动:开展“昆虫知多少”等科学探究课程,15组家庭跟随一线的研究人员去认识缤纷多样的昆虫,发现昆虫世界的无限乐趣与秘密,集学做用为一体的博物馆教育学习课程,用自己的观察、自己的视角、自己的理解、自己的语言做动物科考员和科普宣传员,为野生动物、家乡自然生态代言。

7. “标本工坊体验课程”:融合文创衍生品与科普教具课程的创新,开展“猴脸识别”、“昆虫微生境”、“奇妙的昆虫”科普实践课程十余期。

公众科普

开展进社区、进校园(例如进大学,进中小学)、进乡村、进机关、进社区、进企业等“走出去”科普活动情况:参与人数4000人

在重要主题日期间举办主题科普活动的情况

——全国科普日举办的主题科普活动情况:参与人数34.5万人

——其他重要主题日期间举办的主题科普活动情况:参与人数1215人

科技活动周举办科技资源科普化专项行动暨专家工作站揭牌仪式,专家站专家邱强教授围绕生命科学研究方向,为明通小学学生带来了一场妙趣横生的《探索绿色星球 构建生态未来》主题科普讲座,阐述了生态环境保护的重要性和紧迫性。专家工作站的建立,旨在共同推动科研成果的科普转化,充分发挥人才引领带动作用,促进“科”与“普”的有效融合,打造科学普及交流平台,为青少年提供优质的科学教育,全面提高学生科学素质,形成爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围,培育具备科学家潜质、愿意献身科学研究事业的青少年群体,以“大科普”赋能新时代科普高质量发展。

与科研发展部联合开展中国科学院公众开放日活动,设置“走进科学家的世界——讲述二次科考背后的故事”、参观博物馆特色馆藏、走进有毒动物研究实验室参观活体样本展览室、“科学知识留言墙打卡活动”等环节。展示了有毒动物研究过程和成果,为公众带来了不一样的科学观摩之旅,展示了云南生物多样性之美。

——开展科普主题展览的情况

——文化创意产品开发的情况

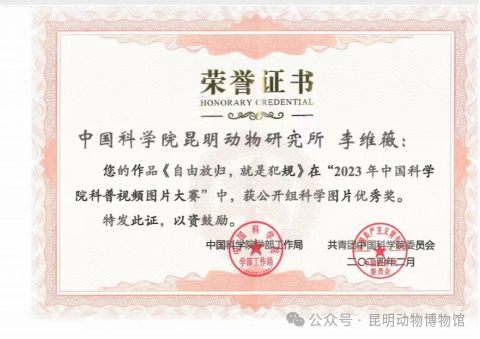

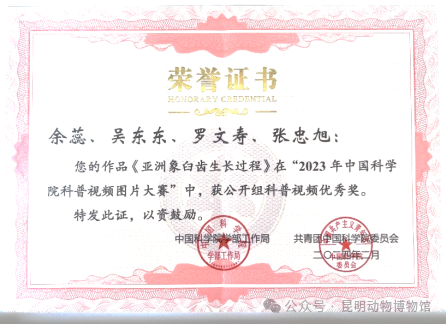

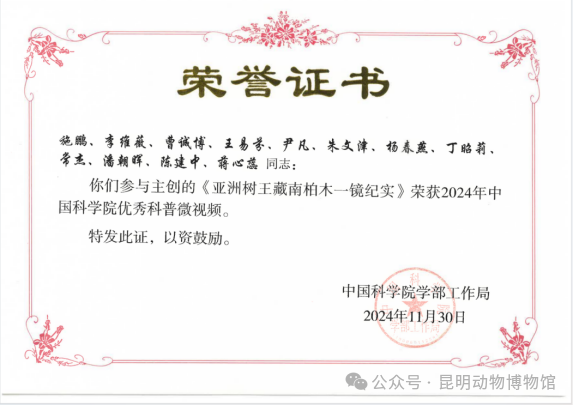

——获得荣誉的情况:

《102.3米一镜到底!藏南柏木刷新亚洲最高树纪录》获2024年中国科学院优秀科普微视频。

2025年,我们将携手共进科学教育新征程,“趣”探索科学的奥秘,锚定目标,迎难而上,持续提升全民科学素质,为实现高水平科技自立自强厚植土壤、夯实根基,为建设科技强国提供有力支撑!

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国