先问问大家:你有没有可能过完全没有塑料的一天?

从清晨睁眼开始,你触摸的手机外壳、牙刷、早餐的打包餐盒,到通勤时汽车内的仪表盘、办公室的电脑键盘……塑料早已无声渗透每个生活缝隙,甚至你喝的每一口水都在提醒你:塑料时代,无人能置身事外。

我们的“蓝色星球”正在走向“塑料星球”。我们该如何正确看待塑料?又该如何科学“战塑”?

塑料的诞生:从天然材料到合成革命

人类文明的发展史,也是材料利用和创造的历程。早期,我们依赖石器和木器,但它们存在加工难、易变形、易腐烂等局限。天然树脂(如松香、琥珀、虫胶)具有耐腐蚀、防水等优点,但产量有限,且不耐冷热变化。天然纤维素(如棉麻)虽广泛用于衣物,却存在耐磨性差、易起皱、易褪色、不耐酸碱等问题。

“塑料”(Plastic)一词源于希腊语,意指可塑形的材料。现代塑料是由聚合物(由小分子单元重复连接而成的长链分子)和添加剂组成的一大类合成材料。

塑料的发明

01

****来自实验事故的**硝化纤维(1845年)**德国化学家泽恩拜因在实验中意外打翻硝酸和硫酸混合液,用棉围裙擦拭时起火,冷却后形成了一种柔软牢固的材料——硝化纤维。它具有强可塑性,但致命的缺点是易燃。早期尝试用于电影胶片(“火胶棉”)和台球(会爆炸),但均告失败。

02

**赛璐珞的突破(19世纪后期)**面对象牙台球原料短缺,美国印刷工人约翰·海厄特尝试在硝化纤维中加入樟脑,成功创造出不易燃且可塑性强的材料——赛璐珞。这成为首个工业化塑料,开启了“模压时代”,广泛用于马车风挡、纽扣、梳子、乒乓球等。但赛璐珞仍依赖天然纤维作为原料。

03

**酚醛塑料:完全合成的里程碑(1907年)**美国化学家贝克兰用苯酚和甲醛反应,合成了第一种完全人工合成的塑料——酚醛塑料(又称贝克兰塑料)。它耐热、绝缘、不可燃、可塑性强,迅速用于电话机外壳、插座,甚至航空航天零部件。1979年其产量一度超过同期钢铁。

04

**尼龙:合成纤维的飞跃(1938年)**美国杜邦公司宣布合成出尼龙(聚酰胺66纤维)。它强度高(比钢铁硬)、韧性好、可拉丝极细,成为主要工程塑料,广泛应用于电子、机械、交通、建筑、医疗等领域。中国在1958年于锦州化工厂首次合成成功,命名为“锦纶”。

黄金时代与“白色污染”的阴影

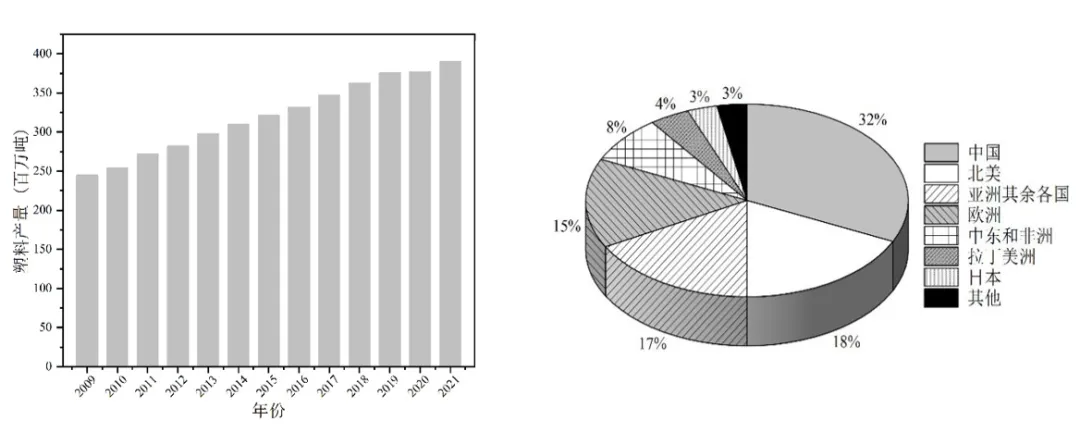

塑料以其轻便、耐用、成本低廉等特性迅速渗透到生活的方方面面,开启了它的黄金时代。2021年全球塑料产量达4亿吨,预计到2060年可能达到惊人的12亿吨。中国是全球塑料生产和使用大国。

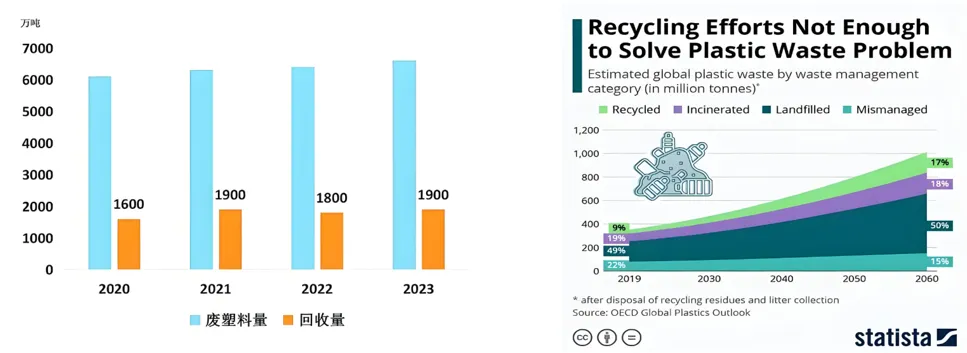

塑料的应用无处不在:从牙刷、水杯到电子产品外壳,我们几乎无法避免与塑料接触;输液管、注射器等医疗器械极大便利了医疗;轻质高强的特性使其成为理想材料(如登月舱使用的聚氨酯泡沫)。然而,塑料废弃物的触目惊心也随之而来。联合国环境署报告显示,1950-2017年间全球累计产生约92亿吨塑料,回收率不足17%,超过60亿吨成为塑料垃圾。2022年中国废弃塑料约6300万吨,回收率仅约30%。互联网经济(电商、外卖)的爆发式增长是塑料废弃物激增的重要推手。

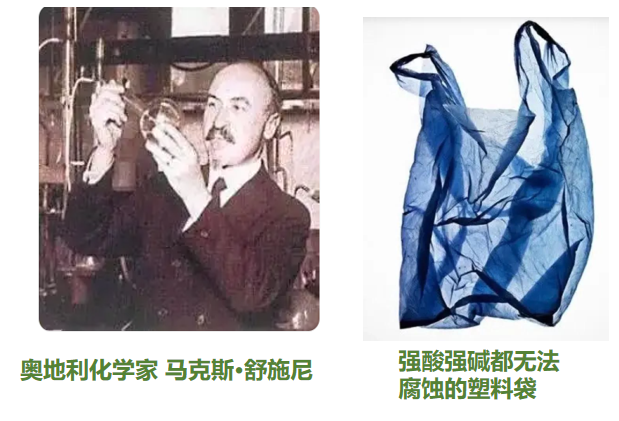

塑料污染的担忧并非新事。塑料袋的发明者——奥地利科学家马克思·苏斯尼在1902年就预见了潜在危机。他发明了轻便、结实、成本低廉的薄膜塑料袋,但担心其难以消解(降解),提出先小范围试点,待找到降解方法后再推广。然而,市场对塑料袋的狂热追捧让赞助商违约,大规模生产迅速铺开。苏斯尼经过多年努力,始终无法找到有效降解塑料的方法,深感自责,最终于1921年选择自杀。塑料从“最伟大的发明”之一,瞬间跌落为“最糟糕的发明”,其核心问题就是在自然环境中难以降解。

中国提出的“白色污染”定义,指的就是废弃塑料包装袋、农膜、一次性餐具、塑料瓶等被随意丢弃后,因难以降解处理而对生态环境和景观造成的污染。一个矿泉水瓶在自然环境中的降解,据预测至少需要450年。

地球之殇:无处不在的微塑料危机

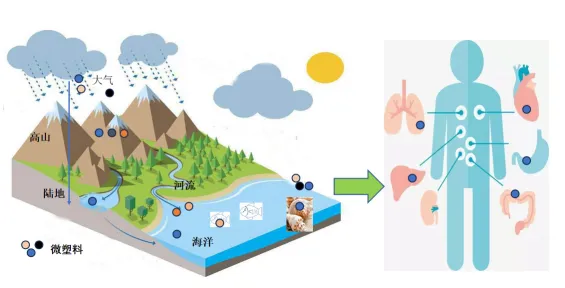

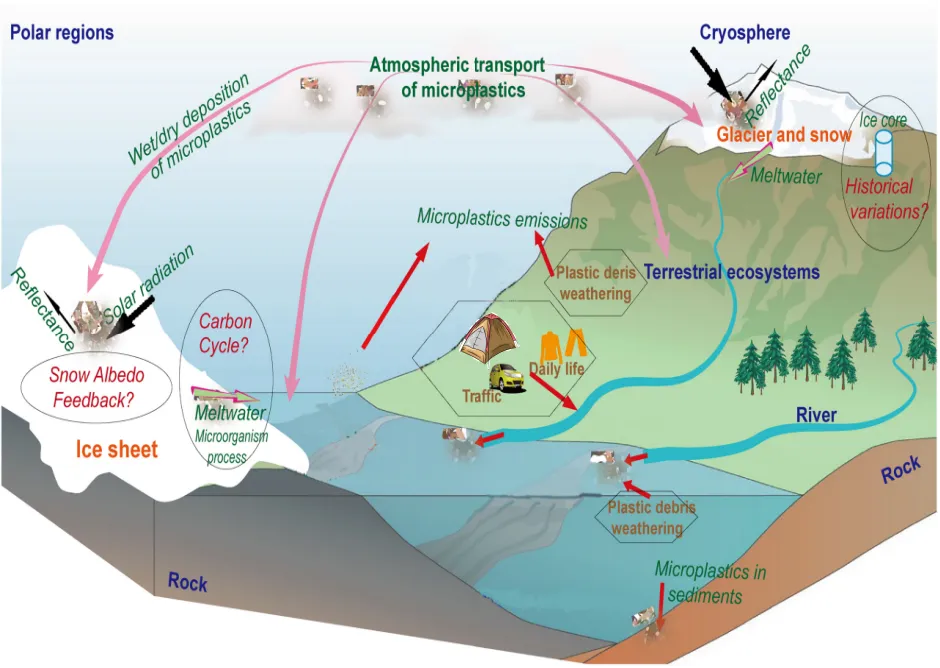

进入21世纪,“微塑料”成为环境与健康研究的热点。微塑料指粒径小于5毫米的塑料碎片,包括纳米级塑料(粒径小于1微米)。它们体积小、质量轻、难以降解、分布广泛。

塑料污染已远不止视觉上的“脏乱差”

01

海洋塑料垃圾带全球海洋中已形成五个巨大的塑料垃圾带(北太平洋、南太平洋、北大西洋、南大西洋、印度洋),由洋流汇聚而成。仅太平洋垃圾带面积就相当于欧洲大陆。海鸟、哺乳动物、鱼类因误食塑料或被缠绕而死亡的数量巨大。

02

陆地净土失守被誉为“诗与远方”的青藏高原也难以幸免。318川藏线单日可清理塑料瓶超2000个,独库公路日均产生塑料垃圾约8吨,珠峰登山季产生大量塑料垃圾。雅鲁藏布江汛期形成漂浮塑料垃圾带,污染水源。

03

农田地膜残留农用地膜残留率高,每年有大量地膜残留耕地,破坏土壤结构、降低透水性,可能导致次生盐碱化。地膜中的添加剂(如邻苯二甲酸酯,一种内分泌干扰物)会释放到土壤中,威胁生态和人体健康。

04

塑料雨微塑料通过大气环流飘散全球,在人迹罕至的南极、北极、青藏高原、夏威夷等地空气中均被检出。

05

微塑料侵入人体- **饮食摄入:**瓶装水(每升含数万颗粒)、一次性纸杯(热水浸泡释放微塑料)、茶包(泡茶过程释放巨量)、口香糖(咀嚼过程释放)、海产品(富集微塑料)。

- **呼吸吸入:**口罩纤维脱落被吸入肺部。

- **其他途径:**甚至能穿透胎盘屏障。

- **健康危害:**科学研究已发现微塑料具有肠道毒性(破坏上皮细胞)、免疫毒性、肺部炎症风险、神经毒性风险(可穿透血脑屏障)。更令人担忧的是,研究在人类胎盘、心脏搭桥手术样本、血栓中均检出了微塑料。虽然其长期健康影响仍需深入研究,但潜在风险不容忽视。

应对危机:全球“减塑”行动

面对严峻的塑料污染,尤其是微塑料带来的健康隐忧,全球正在行动:

意识提升与个人行动

这是基础。每个人应尽量减少一次性塑料的使用(自带水杯、购物袋),做好垃圾分类(尤其将可回收塑料分离出来),绝不随意丢弃。减少使用本身就是对健康的保护(如少喝瓶装水)。

企业责任与设计创新

企业需在产品设计源头考虑环境责任,研发和使用真正的环保材料(如完全生物降解材料、生物基塑料),探索重复使用模式(如循环杯)。

政策法规与政府支持

各国政府需制定并严格执行限塑政策(如中国限塑令、农膜回收条例),支持垃圾分类、回收体系和环保技术研发。中国推进“无废城市”建设。

科技赋能

科学家致力于攻克难题:研发完全生物降解材料(非部分降解)、开发智能监测系统、探索海洋塑料垃圾清理技术。

全球治理

塑料污染是跨国界问题。联合国环境大会于2022年通过终止塑料污染决议草案,致力于达成具有法律约束力的国际文书(全球塑料公约)。谈判虽因利益分歧(如石油生产国)面临挑战(如2024年底韩国釜山会议未达成协议),但进程仍在继续。2023-2025年连续三年的世界环境日或世界地球日主题与“塑料污染”有关(“减塑”、“全球战塑”、“终结塑料污染”),凸显了其全球优先级。

反思:平衡发明与责任

塑料曾被认为是“民主化”的材料,惠及大众。但它带来的深刻教训警示我们:任何伟大的发明,都需要慎重评估其潜在的环境和社会风险,平衡便利与责任。

历史上,DDT(一种持久性有机污染物杀虫剂)的兴衰就是前车之鉴。它曾为农业除害立下功劳,但其难以降解的特性及致癌、致畸、致突变的“三致”危害最终导致全球大多数国家(包括中国)禁止其生产和使用。

解决塑料难题并非要消灭塑料——事实上也难以做到——而是需要全人类共同努力去“净化”我们使用它的方式。我们需要的是“全球战塑”(Beat Plastic Pollution)的共识与行动。这不仅是保护环境,更是守护我们自身的健康与未来。

对塑料知识感兴趣的朋友们,可以拓展阅读我们编写的《中国战塑的绿色密码》!

(本文作者:方婧,浙江科技大学教授、博士生导师,中国高等教育学会生态文明分会理事)

本文根据浙江省科普联合会周四夜学内容整理

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国