**1969****年7月20日,**人类首次登上月球

从古至今,从幻想为神到踏上月球表面,人类对月亮的观察与探索从未停止。1969年7月20日,人类首次登上月球。为纪念这一历史性的时刻,每年的7月20日被设立为“人类月球日”。

从想象到探索

自古以来,人类对月亮怀有不变的浪漫情怀,祖先们的脑海中充满了对月球的奇妙幻想与探索欲望。战国时的屈原在《楚辞·天问》里发问:“厥利维何,而顾菟在腹。”猜想它或许是个空心球。唐朝段成式则在《酉阳杂俎·天呎》中大胆假设:“常有八万二千户修之。”,认为它是人造之物。

随着天文学家的深入观测,月亮逐渐从神话迷雾中走出,回归自然本质。即便如此,它对人类的吸引力却与日俱增。

东汉哲学家王充在《论衡·书虚》中最早科学解释了海洋潮汐现象:“涛之起也,随月盛衰”。宋韶州曲江县(今韶关)的余道安,自幼在海边长大,通过观察与游学,提出了“月亮起潮论”,并记录在他的《海潮图序》中。这篇仅800余字的短文,在中国科技史上占据着重要地位。

从魏晋至唐宋元明,人们不断探寻月亮的奥秘,仰望星空的举动与思考从未停歇。夜空之下,无数目光聚焦于那轮明月。英国科技史家李约瑟曾指出,文艺复兴前,中国在潮汐理论上远超欧洲。

此外,我们还根据月亮与太阳的变化来标记时间。尽管太阳历中月亮的角色被淡化,但中国人从未忘记它。以月相记日,已成为我们生活中的深刻烙印。抬头望天,便能知晓今日是何日。从阴历到农历,二十四节气的出现,至今仍科学指导着农业生产。

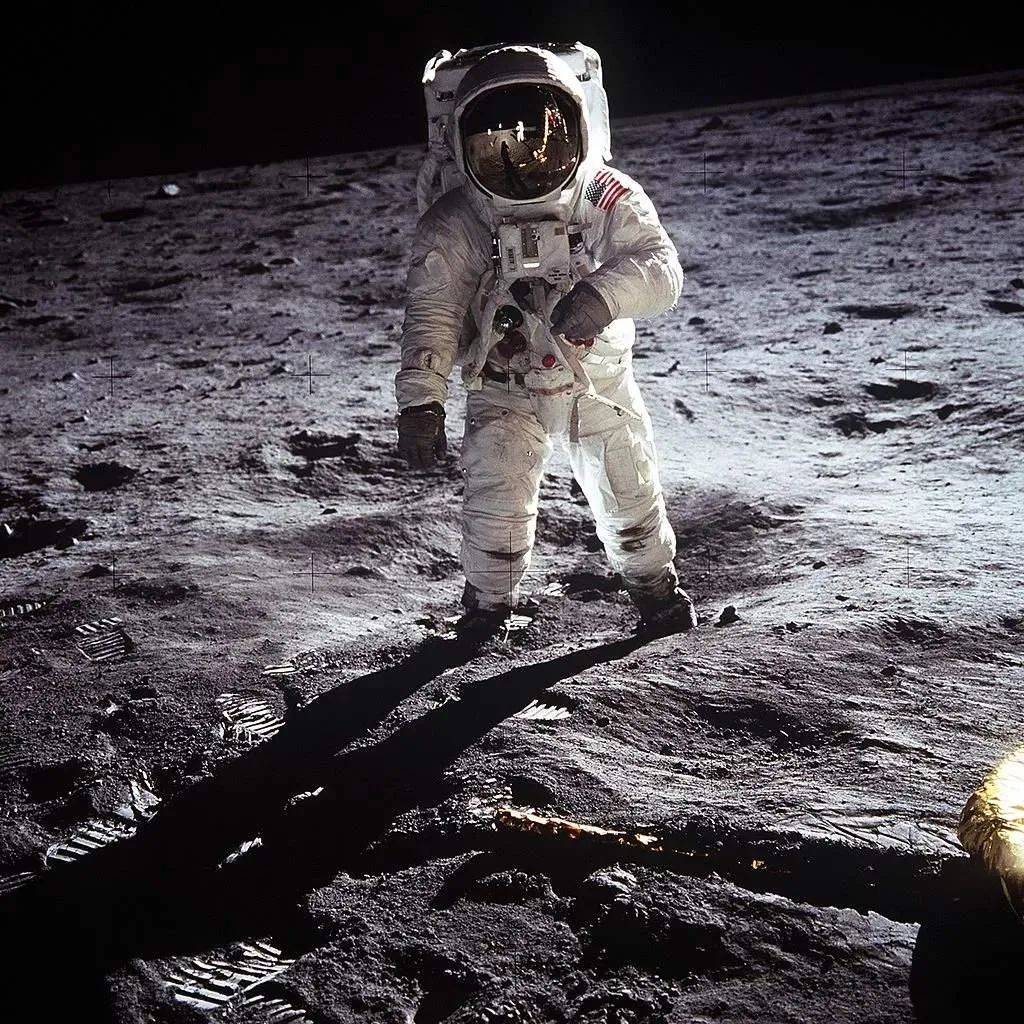

月球一小步,人类一大步

月球是地球的自然卫星,太阳系第五大卫星,直径约3476千米,约为地球四分之一,质量仅为地球八十一分之一,表面布满撞击坑。月球距地球平均38.44万公里,约为地球直径30倍,因自转公转周期相同,总是一面朝向地球,称为“正面”,背面则难以观测。

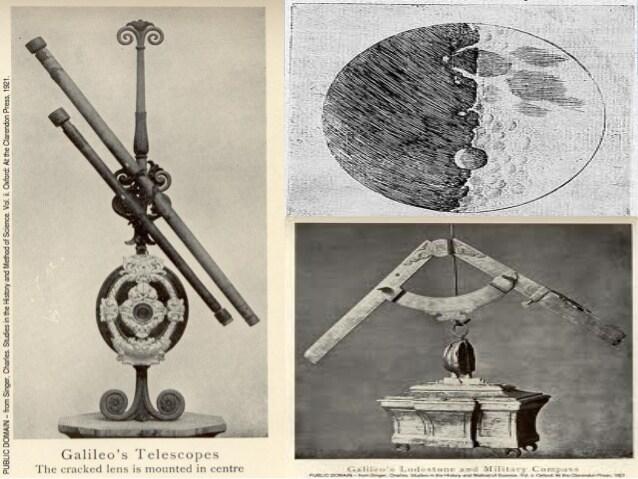

1609年,伽利略用天文望远镜首次发现月球表面凹凸不平,并绘制了首张月面图,打破了人们对月球的美好想象,激发了探索欲。

随着太空望远镜的发展,月球的真实面貌逐渐显现,表面坑洼荒凉,远非神话中那般美丽。尽管如此,人类仍对月球充满兴趣,计划实地探测。1961年,美国启动阿波罗登月计划,1969年阿波罗11号成功登月,人类首次踏上月球。

1969年7月,宇航员阿姆斯特朗、奥尔德林和柯林斯乘阿波罗11号飞船前往月球。20日,阿姆斯特朗操控鹰号登月舱着陆,他与奥尔德林走出登月舱,阿姆斯特朗成为首位踏上月球行走的人。他当时说:“这是个人的一小步,人类的一大步。”他们在月球停留21小时后返回,24日回到地球。

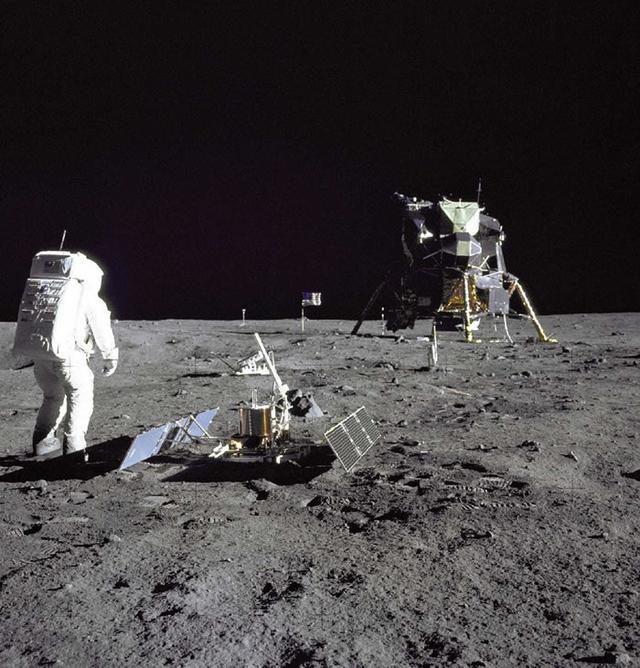

航天员在月球表面安放探测月球的科学工具

中国探月步伐稳步前进

人类探索太空的步伐永无止境。自2004年我国启动“嫦娥工程”以来,从未停歇。从最初的全月球影像捕捉,到如今珍贵的月壤样本带回,每一步都坚实有力。

2004年,中国探月梦想照进现实,“嫦娥工程”分阶段展开:无人探测、载人登月、月球基地建设,蓝图清晰。

2007年,嫦娥一号腾空而起,首次传回月球表面图像,中国绕月卫星技术初露锋芒。随后,嫦娥二号2010年发射,标志着中国在月球探测领域掌握更多核心技术。2013年,嫦娥三号携“玉兔”月球车软着陆,开启了中国地外天体实地探索的新篇章,“玉兔”在月球上辛勤工作了近三年。

2018年,通讯中继卫星“鹊桥”架起天地沟通的桥梁,为嫦娥四号铺路。同年末,嫦娥四号成功登陆月球背面。

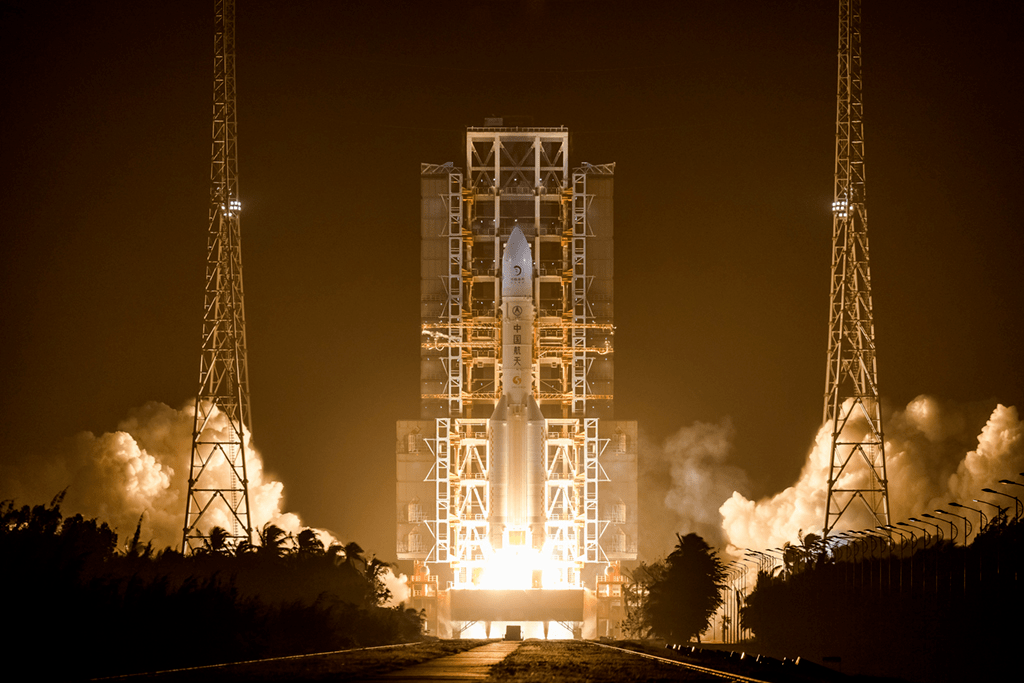

2020年,嫦娥五号再出发,不仅成功返回,还带回了1731克珍贵的月球样本,这是44年来人类再次从月球采集样本。12月,嫦娥五号安全着陆内蒙古,任务圆满成功。

嫦娥五号探测器发射瞬间

2022年,中国探月工程更进一步,嫦娥五号的有效载荷科学数据向公众开放,科学探索的大门越开越大。从遥想星空到亲身探索,中国人以追梦、探索、合作的精神,不断突破,向着月球乃至更远的星辰大海,勇敢前行。

参考来源:新华网、《湖南日报》《大众日报》

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国