近日,甘肃天水一幼儿园曝出骇人事件:厨师竟将标注“不可食用”的工业颜料掺入面粉制作糕点,导致玉米卷肠包铅含量高达1340mg/kg(超出婴幼儿食品标准4000倍以上),三色发糕铅含量1052mg/kg。更令人震惊的是黄色颜料铅浓度竟达209,890.63mg/kg,相当于每克含铅超200毫克!此案不仅暴露食品安全漏洞,更敲响儿童健康与行为心理的双重警钟。

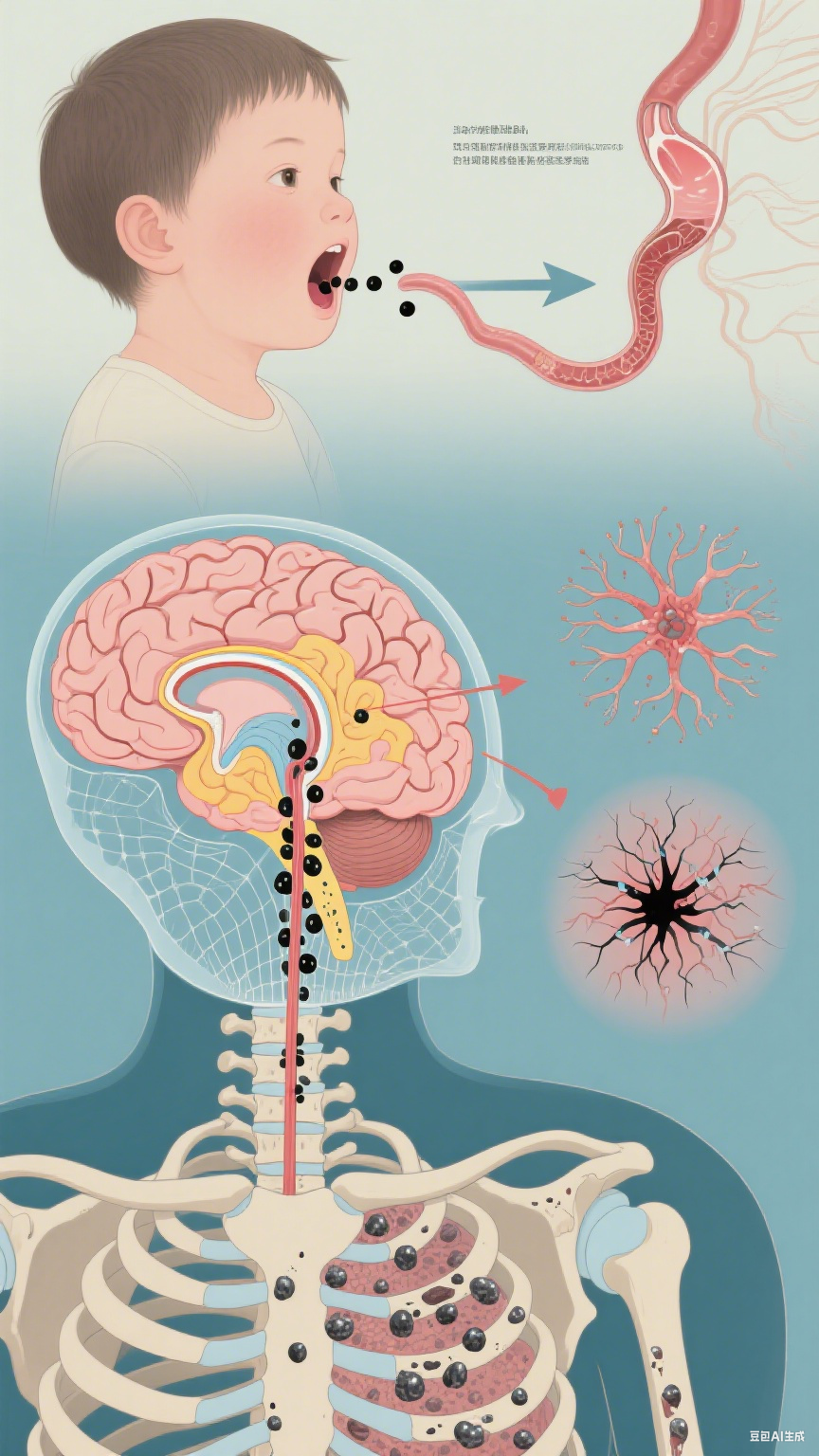

🔬 铅中毒:沉默的神经摧毁者

铅是强烈的神经毒素,对发育期儿童危害尤甚:

神经认知损伤:血铅每升高10μg/dL,智商平均下降4-6分(WHO数据),可致注意力缺陷、学习困难。

不可逆伤害:铅沉积于骨骼与脑组织,半衰期长达10-30年,损伤一旦形成难以逆转。

低剂量高危性:儿童血铅安全阈值为零,即使微量暴露亦有害。

📊 涉案糕点铅含量超国标数千倍,若长期食用,可能导致幼儿集体性铅中毒!

🛡️ 饮食安全防护:从厨房到心理防线

家庭层面

警惕“异常色香”:天然食材色彩柔和,遇艳丽面点(如亮黄/翠绿糕点)需警惕。

查看食品标签:网购食材认准“SC”生产许可,拒购三无散装品。

培养儿童食育:教会孩子识别“不能吃的颜色”,如“彩虹糖可食,画画的颜料有毒”。

机构监管

双人验收制度:幼儿园食材采购须经厨师、保健员双重核验,留存票据。

明厨亮灶+留样:厨房操作实时监控,每餐留样不少于48小时。

心理盲区破除:定期对后勤人员开展“行为后果认知培训”,用真实案例警示侥幸心理。

💡 心理视角:为何“不可食用”被无视?

本案中厨师明知颜料有毒仍使用,折射出多重心理风险:

认知麻痹:长期接触危险品导致警惕性下降(“用一点没关系”)。

责任分散效应:多人参与操作削弱个体负罪感(“别人也这么干”)。

权威缺位:监管缺失使员工低估违法成本。

🌍 社会启示:食品安全不仅是技术问题,更是行为管理与心理建设的系统工程。需建立“举报-反馈-奖励”机制,打破集体沉默。

行动呼吁

家长:定期观察孩子状态(如无故腹痛、多动、认知倒退),必要时检测血铅。

教育机构:将食品安全纳入教职工心理评估指标,严查“习惯性违规”行为。

社会监督:对网购平台施压,要求对工业颜料实施“实名购买+风险弹窗”管控。

毒从口入,灾由心生。 唯有织密“制度监管+心理防护”的双层网络,才能让罪恶颜料彻底远离孩子的餐盘。

本文作者:郭亚轩,关注危机行为心理干预

数据来源:公安部物证鉴定中心、GB 2762-2022《食品安全国家标准》

(文中图片来源:豆包AI生成)

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国