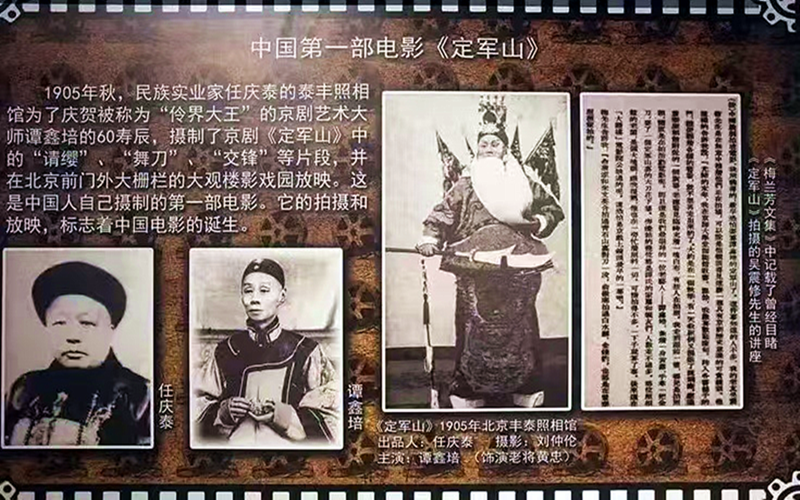

百年光影耀钢城,岁月华章映梦呈。1905年,自中国摄制第一部电影《定军山》起,中国电影已走过120年征程,在世界影史占据重要一席之地。1937年,《龟兔赛跑》的光影首次投射在舞阳县窑沟小学(现河南省舞钢市武功乡中心小学)的幕布上,中原大地便与中国电影开启了同频共振的光影之旅。回望中国电影120载流转岁月,从河南省舞钢市的光影发展历程中,便能窥见历史的印记——电影放映不仅是一部技术革新史,更是镌刻时代记忆、凝聚精神力量的文化奋斗史。

光影初绽时 年代味正浓

1937年,无声电影《龟兔赛跑》《捕鱼》在窑沟小学露天放映,人们脸上新鲜好奇、屏息凝神的神情,成为舞钢电影放映史上播下的第一粒种子。彼时的中国正处民族危亡之际,电影作为稀缺的文化资源,承载着启蒙思想与鼓舞民心的文化使命。

建国初期,电影放映与国家建设紧密相连。1951年4月,河南省治淮总指挥部电影队在石漫滩水库建设工地,为库区民工放映无声黑白电影,简陋的设备与艰苦的环境,丝毫挡不住民工们的观影热情。同年7月9日,中央治淮视察慰问团代团长邵力子带来的有声电影,让数万民工首次感受声画交织的震撼。今年96岁高龄的老放映员高振中回忆:“发电机的轰鸣声,电影画面人物对白与民工的欢呼声响成一片,比水库泄洪还震撼。”这种震撼,既是电影带来的新奇体验,更是文化凝聚人心的无穷力量。

1953年7月,河南省人民政府文化局电影教育工作队十九队乘着牛车,携匈牙利阿尔摩16毫米放映机和美国高乐发电机,深入到现舞钢市辖区的武功、尚店、八台、铁炉王等地,巡回放映《一贯害人道》《保家卫国》等影片。在信息传播匮乏的年代,《马路天使》《一江春水向东流》《三毛流浪记》《中华儿女》《赵一曼》《钢铁战士》等优秀电影,成为重要的政治宣传与文化教育工具,为民众带来新思想与新认知。

光影跃动时 建设谱华章

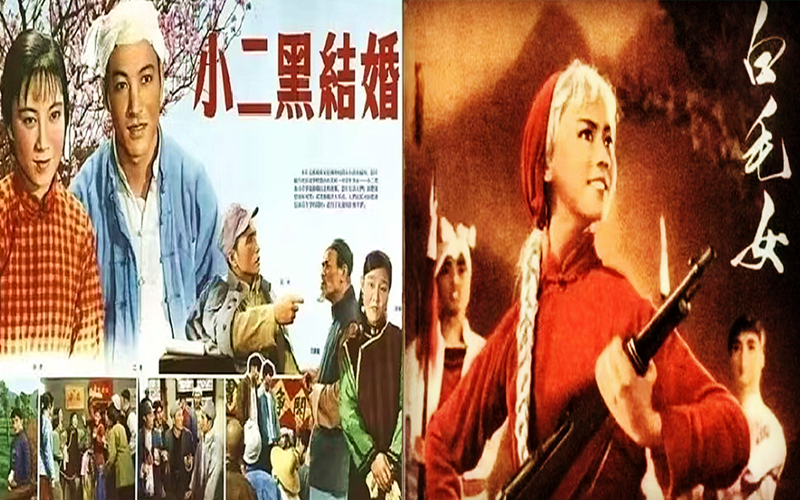

1955年9月,舞阳县建立第一支放映队,成为舞钢辖区电影放映发展的里程碑。队长高振中带领三名放映员,用国产200型放映机和1101型发电机,在石漫滩、武功、尚店、尹集、八台等地的集镇与农村巡回放映《鸡毛信》《小二黑结婚》《智取华山》等经典影片。1956年4月,舞阳县第二支放映队成立,两队交替在县城及境内分片放映,进一步扩大了城乡电影覆盖范围。

1956年7月,石漫滩水库扩建工程指挥部电影队成立,每周为工地职工放映1-2场电影,丰富了建设者的业余文化生活。1958年,在全民大炼钢铁的热潮中,舞阳县电影队到今舞钢境内的铁山庙附近、磅背山10万余名矿石采掘者放映电影,用光影陪伴他们度过艰苦而激情的岁月。1959年,舞阳县钢铁厂工会电影队成立,并建成容纳1500人的铁山文化宫(位于现舞钢市朱兰刘占元一带),为钢厂职工和当地群众提供了更稳定的观影场所。

1959年,在国庆十周年之际,《早春二月》《甲午风云》《英雄儿女》《北大荒人》《杨门女将》《野猪林》《铡美案》等优秀影片集中涌现。这些优秀作品以恢弘的笔触勾勒时代画卷,或聚焦革命历程,或礼赞英雄群像,用鲜活影像凝聚民族精神。银幕上的激情与理想,与国庆盛典的欢庆氛围相映,既展现了新中国十年的奋进足迹,也为观众献上了饱含时代温度的视听盛宴,成为中国电影史上浓墨重彩的一页。

1970年10月,国家三线重点工程——平舞工程大会战在舞钢市拉开序幕,全国各省(市)技术精英和民兵共计10万人的建设大军,从平顶山到马鞍山的近百公里战线,拉开了平舞工程大会战。此时,许昌民兵师电影队改建为平舞工程会战民兵师电影队,不仅在工地流动放映,还负责为许昌地区七个县的民兵团电影队调度影片。1972年冬夜,朝鲜宽银幕电影《卖花姑娘》在平舞工程工地放映,时值零下10℃的严寒中,数万名观众裹着棉被坐在泥地上。当银幕上花妮哭诉时,工地响起此起彼伏的抽泣声——这场观影潮,彰显了电影强大的情感共鸣与精神动员力。

1972年,舞阳工区电影管理站成立,辖10个放映单位,供片范围不断扩大。1975年1月,垭口简易电影院建成开放,拥有950个水泥座位,为群众提供了更舒适的观影环境。同年8月,特大洪水冲垮袁门、石漫滩、田岗水库大坝,武功、枣林公社的放映设备和影片被淹。危急时刻,全站工作人员投入抗洪抢险,冒死抢救出3台影机和3部影片。尽管16毫米《地道战》拷贝因浸泡时间过长报废,但这种舍身保护文化设备的精神,成为了那个年代“人定胜天”的生动写照。

光影随转型 奋进绘年代

75.8洪水过后,舞阳工区电影放映事业在困境中复苏。河南省人民政府向舞阳工区电影管理站拨发7000元救灾款,一部分用于修复放映设备,另一部分支持公社影队重建,电影放映逐渐恢复生机。

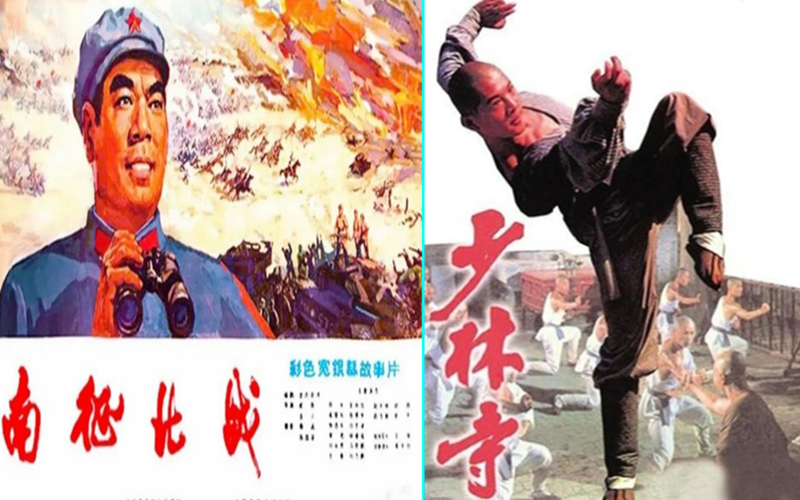

70年代,“样板戏”电影《红灯记》《沙家浜》《智取威虎山》《奇袭白虎团》,芭蕾舞剧电影《白毛女》《红色娘子军》及《万水千山》《南征北战》《战洪图》《决裂》等主流影片,给当时的人们留下了深刻记忆。

进入80年代,电影管理站更名,折射出电影管理体制的调整与完善。一些印象深刻的人和事总是令人难以忘怀。当时,第六冶金建设公司周川疆同志回忆,1982年电影《少林寺》上映,院岭山上的人们早就听闻这是部好看的武打电影,期盼着一睹为快。有一天突然得知,晚上九点有放映队到院岭山居民区放映《少林寺》,这是在舞钢区首映。消息一传十、十传百,很快吸引了大量观众,放映场里“人山人海”,场地早早就被人们占满。宏大的武僧场面,精彩的武打场景,优美的电影插曲,深深吸引着广大观众,让观众久久不能忘怀。

90年代,随着市场经济发展,电视普及、歌舞厅与录像厅兴起及多元文化思潮冲击,电影行业遭遇前所未有的挑战,传统放映模式陷入困境,这也为后来的公益电影改革埋下伏笔。即便如此,舞钢市电影放映工作者仍坚守岗位,探索新路径,为行业未来积蓄力量。

光影同筑梦 复兴耀时代

2007年,公益电影启动成为舞钢市电影放映事业的转折点。此后,电影放映与文化惠民工程结合,主旋律影片走进乡村、校园、社区、敬老院,成为传播主旋律正能量、彰显文化自信的重要载体。

在乡村,《十八洞村》《家有好娘》等影片的光影洒向乡野,《玉米的传奇一生》《生态农业致富之路》《网卖进农家》等科普电影走进千家万户,为农民打开科学种植与管理的技术大门;在校园,《建党伟业》《报国忠烈杨靖宇》《少年英雄董存瑞》等影片与思政课融合,激发学生的爱国主义情怀。2025年春季,《井冈星火》《史话新疆•革命火种》在吴庄小学放映后,王宇同学在观后感中写道:“原来新疆的棉花田里,也飘扬着五星红旗。”影片拓宽了孩子们的视野,点亮了理想之光。在放映的道理上,涌现出了许多优秀放映工作者,张红卫就是放映员中的典型代表,他从事基层放映工作37年,每年深入偏远乡村放映312场,几乎全年无休日,用脚步将光影温暖传遍钢城。

从时代和技术层面上讲,舞钢电影放映实现了从“人背马驮”到“云端调度”、从“胶片电影”到“数字电影”的跨越。当《长空之王》在垭口刘山公园广场放映时,震撼的声画效果引得观众叫好,展现了新时代放映技术的全新体验。

据统计,自2007年—2025年期间,舞钢市公益电影累计放映47196场,受益观众累计达758万人次。

光影共前行 新程耀时代

回望舞钢电影放映之路,从技术迭代、放映空间与内容选择的每一次变迁,都折射着中国电影的时代发展。

从无声到有声,从黑白到彩色,从平面到立体,从胶片到数字,从机械放映到数字智能放映,每一步都与中国电影工业发展同频,见证了从落后到先进的跨越。从生产队露天场地的万人观影,到乡村、校园、敬老院的公益放映,再到当今城市院线多功能影厅里《哪吒2》的观影热潮。从早期“三战片”《地雷战》《地道战》《南征北战》与样板戏承载政治宣传功能,到改革开放后各类题材影片百花齐放,再到新时代《生态农业致富之路》《红薯如何高产种植》等科教片服务乡村振兴,《建党伟业》《长津湖》等主旋律影片弘扬民族精神,电影始终与国家战略同频共振。

如今,公益电影放映从供片放映转向你点我放、“按需点播”的放映模式,乡村点映《农家媳妇》《唐知县放粮》,敬老院老人点播《血战台儿庄》,农民工群体想看《金刚川》等形式,需求反馈机制让电影真正成为“大众电影”,实现了从“文化供给”到“精神引领”的升华。

2025年,舞钢市开展纪念抗日战争胜利80周年、献礼中国电影诞辰120周年电影公益放映活动,在全市覆盖行政村、校园、社区、敬老院,并在各乡(镇)文化活动中心举办光影润心•筑梦前行、豫出彩•一起来、追寻红色足迹•庚续革命精神等主题的周末电影放映宣传活动。爱国主义电影始终是贯穿中国电影史的一条红线,这束光从120年前燃起的光影星火,历经峥嵘岁月,已汇聚成照亮民族精神星空的璀璨光芒。

我们为中国电影坚实的脚步,辉煌的业绩而骄傲自豪,回顾舞钢漫长的光影岁月,为那些照亮我们生活的银幕经典影片,也将永远不忘初心、砥砺前行,在新征程的道路上,续写舞钢电影放映的辉煌篇章。同时,祝福中国电影诞辰120周年,在新时代绽放更加璀璨而美好未来。(葛岩红 苗德臣 文图 )

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国