2013年7月22日,从神话到现实——量子信息实现隔空传送

存放着机密文件的保险箱被放入一个特殊装置之后,可以突然消失,并且同一瞬间出现在相距遥远的另一个特定装置中,被人方便地取出,这似乎是科幻电影中的情节。

2013年7月22日,瑞士实验室实现了超导状态下在固态电路中的计算量子传送。他们利用“量子纠缠”,在特殊设计的芯片中,每秒传输了10000个量子比特的信息。这是量子传输纪录的世界首创,这一技术对量子计算技术的发展具有重要意义。

“隔空传物”真的可以实现吗?

隔空传物能否成真?这得从微观世界讲起,特别是神秘的量子领域。量子,就是某些物理量跳跃变化的最小单位,它很特别,催生了量子力学、量子光学等分支。在量子世界里,许多有形性质都能量子化,即只能取特定值。

光子是首个被证实能瞬间传输的粒子,但仅限相对短距离。放到宇宙尺度,光速就显得很慢了。不过,对人类而言,光速仍遥不可及。1997年,奥地利研究小组发现光子能无视距离传输信息,因为光子没质量,传输无负担。但遗憾的是,这无法用于传输实际物质。

量子物理学中,一对电子相处久了,即使分隔万里,一个电子有动静,另一个也会有反应,这叫纠缠理论。过去实验显示,光速和距离虽够,但物质传输仍难实现,目前仅能实验性传输几微米。然而,科学家奥姆施因克利用纠缠理论发明了“纠缠交换”技术。

简单来说,就是把一个物体的传输分解成多个量子隐形传态。实验中,科学家用镱离子结合光子纠缠,取得了成功。在远距离下,镱离子的信息通过光子传送,这就是“隔空传物”的初步尝试。

薛定谔的假想实验

1935年,奥地利物理学家薛定谔构想了一个奇妙实验:把猫、毒气容器和一个装有放射性粒子的装置一同放入盒子。这粒子有一半概率在特定时间内衰变,一旦衰变,毒气释放,猫即死亡。时间一到,我们面临两种可能:要么粒子衰变,猫亡;要么粒子未衰,猫存。按量子物理的说法,猫此时处于生与死的叠加状态,唯有打开盒子那一刻,生死方定。

薛定谔这一理论,首次向大众展示了量子力学的奇异矛盾。在量子世界,粒子常处叠加态,这对研究者已是常态,他们需接受种种“不可思议”的现实,比如电子能同时现身多处,粒子间无论多远都能瞬间相连,甚至还能穿越时间。

自薛定谔的实验构想提出以来,物理学家们已探索数十年,试图弄清这些量子奇观能否在宏观世界重现。毕竟,我们周遭的一切皆由粒子构成。

人类首次实现超导状态下量子传输

“量子纠缠”意味着两个微观粒子无论相隔多远,都能瞬间“隔空”传递信息,无需时间和距离。在量子世界,成对的光子会进入“量子纠缠”状态,同步变为特定状态,且一个改变时,另一个也会立即变化。这种纠缠现象有助于量子通信。

1972年,瑞士科学家尼古拉斯·基森受物理学家约翰·贝尔启发,认为“量子纠缠”将是量子物理的新突破。1991年,基森与亚瑟·埃克特团队合作,成功在25千米内传递隐形量子信息,为量子通信实用化打下基础。

2011年,阿斯佩、克劳瑟和塞林格等人通过精妙实验,发展了量子力学理论,拓展了“量子纠缠”在通信和计算机技术中的应用,因此获得诺贝尔奖提名。

2013年7月22日,瑞士实验室在超导状态下,通过特殊芯片每秒传输了10000个量子比特信息,创下了量子传输世界纪录,对量子计算技术意义重大。

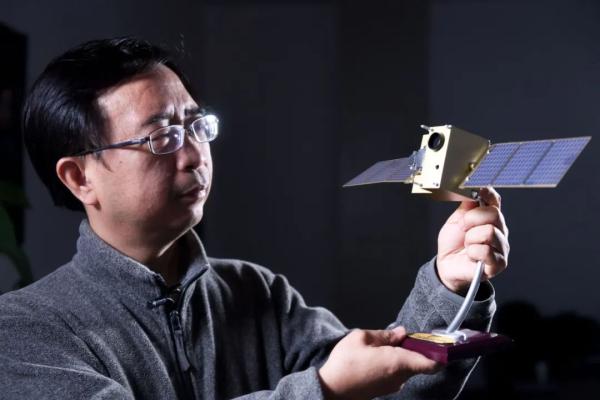

进入21世纪,我国在量子隐形传输技术上取得突破。潘建伟团队制备了不同方法的纠缠光子源,并通过“墨子号”卫星成功实现“千公里级”星地双向量子纠缠分发,为大尺度量子力学研究奠定基础,也验证了建立全球量子通信网络的可行性。

量子通信诞生“新纪录”

2022年5月,中国科学技术大学的潘建伟院士团队借助“墨子号”量子卫星,首次实现了地球上两个相距1200公里的地面站间的量子态远程传输,为构建全球量子信息网络迈出了关键一步。

量子隐形传态是建立量子通信网络的重要方式,但传输距离和量子纠缠品质常受信道损耗和消相干等因素制约。如何打破距离限制,一直是国际研究的热点。“墨子号”作为世界首颗量子科学实验卫星,为远程量子通信研究提供了新平台。然而,大气湍流让光子在传播后难以进行量子干涉测量。

潘建伟团队创新应用光学一体化粘接技术,打造出超高稳定性的光干涉仪,无需主动闭环也能长期稳定运行,解决了远距离大气传输中的量子光干涉难题。他们采用双光子路径—偏振混合纠缠态方案,在云南丽江和青海德令哈两地成功验证了远程量子态传输,六种典型量子态的传送保真度均超越经典极限。

自2012年团队首次实现百余公里自由空间量子隐形传态以来,经过十年努力,他们终于突破限制,创造了地表1200公里量子态传输的新纪录。

参考来源:新浪科技、徐德文科学频道公众号、新华网

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国