编者按:习近平总书记指出,“科学普及是实现创新发展的重要基础性工作。”为助力高水平科技自立自强,中国科协科普部联合光明网推出“院士高端科普”栏目,邀请各领域院士就我国当下热点科技问题给予权威解答,服务引导更多科技工作者提升科研科普能力,促进全民科学素质提升,为科技强国建设贡献科普力量。#千万IP创科普

今年是个特别的年份——1925年6月,海森堡在德国黑尔戈兰岛上建立了矩阵力学,用他的方程精准解析了氢原子光谱,这标志着现代量子理论正式诞生。到2025年,量子力学恰好走过了100年。

量子力学的诞生,像一把钥匙打开了现代信息技术的大门。没有它,就不会有今天的计算机、互联网,更不会有我们习以为常的卫星导航系统。过去100年里,它为以信息技术为代表的第三次产业变革注入了核心动力,深刻改变了人类文明的进程。

中国科学院院士、2017年未来科学大奖物质科学奖获得者潘建伟

而现在,我们正站在新的起点上。随着人类操控单个原子、分子、光子的能力不断提升,一个全新的学科——量子信息科学正在蓬勃发展。未来20年,它或许会与人工智能深度融合,催生又一次重大的产业变革。

量子信息:安全、算力与感知的新可能

很多人会问,量子信息到底有什么用?简单说,它能在三个关键领域带来突破性进展:信息安全传输、强大计算能力、精确感知物理世界。

上个月,我和领域内的科学家们在德国黑尔戈兰岛相聚,既回顾了量子力学百年成就,也展望了量子信息科技未来20年的前景。我们一致认为,这个领域的进步将极大推动整个科技发展,甚至能帮助我们更深刻地理解生命科学、物质科学、材料科学中的复杂现象。

先说信息安全。量子世界有个神奇的特性叫“量子纠缠”,它能让遥远地点的粒子产生精确关联。利用这种关联,我们可以生成原理上不可破解的量子密码,实现信息论可证的最高级别安全信息传输——也就是说,这种安全性是数学上能严格证明的,绝对可靠。

图片由AI生成

现在,中国电信已经有大约500万量子保密手机用户了。相信未来20年,越来越多的人会用上这种由量子密码守护的信息安全手段,让我们的通信多一层“金钟罩”。

再讲讲时频技术。大家熟悉的GPS和北斗导航系统,其原子钟的精度大约是1000万年误差1秒。但如果用上量子技术,我们能造出100亿年甚至更久才误差1秒的时频设备。这意味着什么?它能让时间测量和导航精度迈上一个新台阶。目前,中国科学家正和国际同行一起,构建远距离的时频分发网络,未来我们的定位、通信都会更精准、更高效,甚至还可以为时间单位“秒”提供新的定义。

最让人激动的,还是量子计算机。如果未来20年我们能造出通用量子计算机,它将提供一种革命性的计算能力。现在人工智能领域对算力的需求越来越大,而量子计算机有望成为解决这个问题的关键。

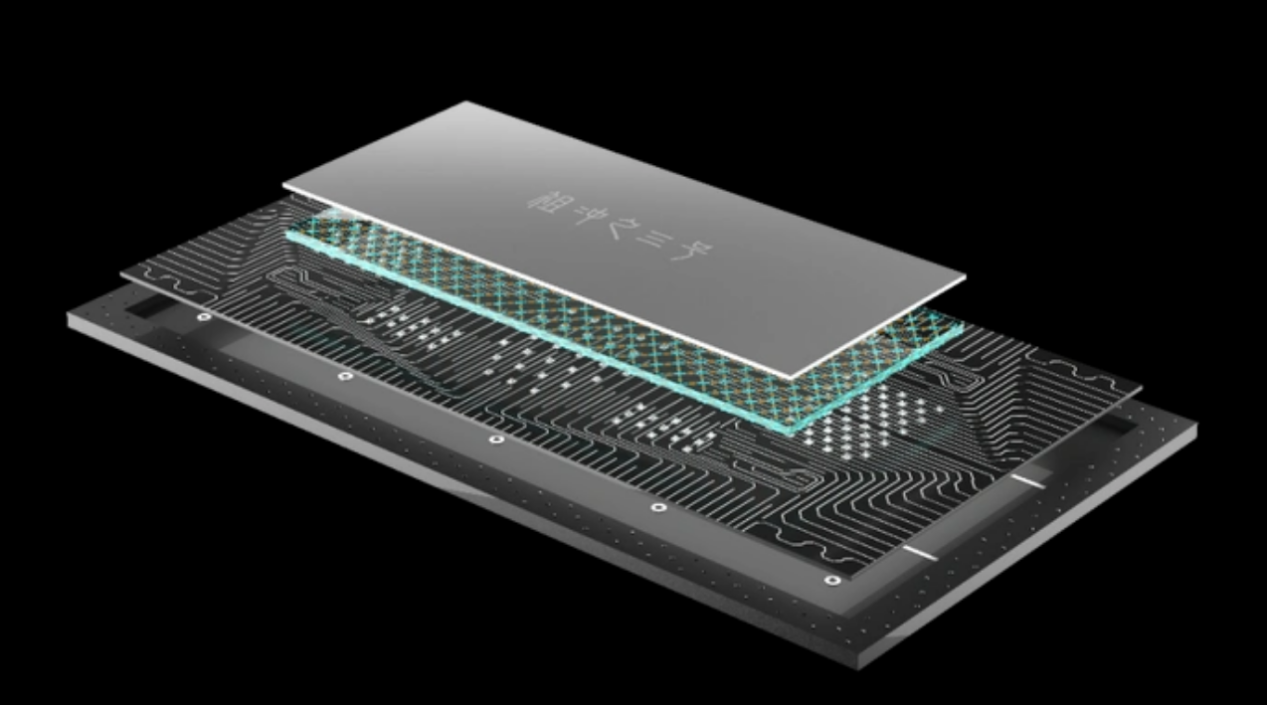

祖冲之三号芯片示意图

不过,量子计算机目前面临一个大挑战:错误率。传统计算机的单次操作错误率很低,就算运算很久,结果依然可信;但量子计算机不一样,单次操作错误率较高,算的时间一长,结果就可能偏离正确答案,变得不可信。

怎么解决?我们需要“量子纠错”技术。打个比方,一根火柴棍立在地上,很快就会倒;但三根火柴棍互相支撑,就能立很久;如果有很多火柴棍搭建出稳固结构,就能抵抗周围的振动。量子纠错也是这个道理:用很多量子比特(就像火柴棍)构建一个对环境干扰不敏感的系统,哪怕有外界影响,计算也不会出错。

现在量子纠错已经有了可喜进展,我们希望能在5到10年内解决这个问题。或许到2040年,甚至2035年,容错通用量子计算机就能真正建成。想想看,那会给世界带来多大的改变?

量子世界的神奇:纠缠与未知

在量子世界的诸多现象里,最让我着迷的是量子叠加和量子纠缠。

经典世界里,一个比特要么是0,要么是1;但在量子世界,一个量子比特可以处于“0+1”的相干叠加状态。如果有两个量子比特,就会产生纠缠——比如处于“00+11”的状态。

这是什么意思?假设我把两个纠缠的微观粒子分开,一个给你,一个我留着。哪怕我们相距千里,甚至更远,当你观测你手中的粒子,得到一个确定结果时,我手中的粒子状态也会瞬间确定。爱因斯坦曾把这种现象称为“遥远地点之间的诡异互动”。

图片由AI生成

我大学本科时就对这个现象着迷,做本科论文时专门研究它,后来做实验也总想弄明白背后的原理。直到现在,所有实验都证明量子纠缠确实存在,但“为什么会这样”,我们依然没有答案。就像杨振宁先生说的,量子纠缠可能是自然界向我们展示它的强大——有些东西我们能理解,比如万有引力、无线电,但总有一些奥秘让我们意识到人类认识的局限。

但这并不妨碍我们利用它。量子通信、量子计算,很多前沿技术都建立在对量子纠缠的应用上。我们或许暂时无法解释“为什么”,但可以先学会“怎么用”。

科研关键词:选择、跨界与兴趣

常有年轻人问我,优秀的科研团队需要什么特质?我想起杨振宁先生的一句话:对年轻人来说,选一个正在蓬勃发展的领域,加上自身能力,就能较快取得成果;如果选了夕阳领域,再强的能力也难有突破——就像一棵树上没什么果子了,跳得再高也摘不到多少。

所以,首先要能判断哪个领域是“长满果子”的。量子信息科学现在就是这样的领域,充满活力和可能。

其次,跨学科合作尤其重要。量子信息涉及算法(需要数学、计算机理论)、硬件(需要材料、微纳加工)、物理机制(需要物理学)。我们团队里,有做光物理的,有做算法的,有做电子学的,大家联合起来,才能做单个人做不了的事。比如提出Glover量子搜寻算法的格罗弗教授,他根本没学过量子力学,只是从计算机理论出发,利用量子比特可以处于叠加态的特性,就做出了重大成果。我们团队最近和人工智能实验室合作,用机器学习快速排列几千个中性原子,效率比手工编程高多了。这说明,量子信息领域需要数学、计算机、物理、电子等各领域的人才。

图片由AI生成

最后,兴趣是最好的老师。我在上世纪90年代选择量子领域时,它还不是热门。但因为感兴趣,就愿意带着好奇心坚持下去。做科研难免遇到困难,兴趣就是无穷耐心的源泉。

回望量子力学的100年,从理论诞生到改变世界;展望下一个20年,相信量子信息科学会带来更多惊喜。我们也相信,未来的奇迹,就藏在年轻人的好奇与坚持里。

(文章系未来科学大奖十周年庆典期间光明网采访潘建伟院士的内容,记者宋雅娟、蔡琳采访整理)

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国