我们知道,铀-235是制造原子弹必需的材料,而要获取足够浓度的铀-235则离不开一种名为“甲种分离膜”的核心部件。在20世纪60年代,面临着技术封锁的新中国是如何突破这项被美国、苏联牢牢把握且列为绝密级国防机密的技术的呢?

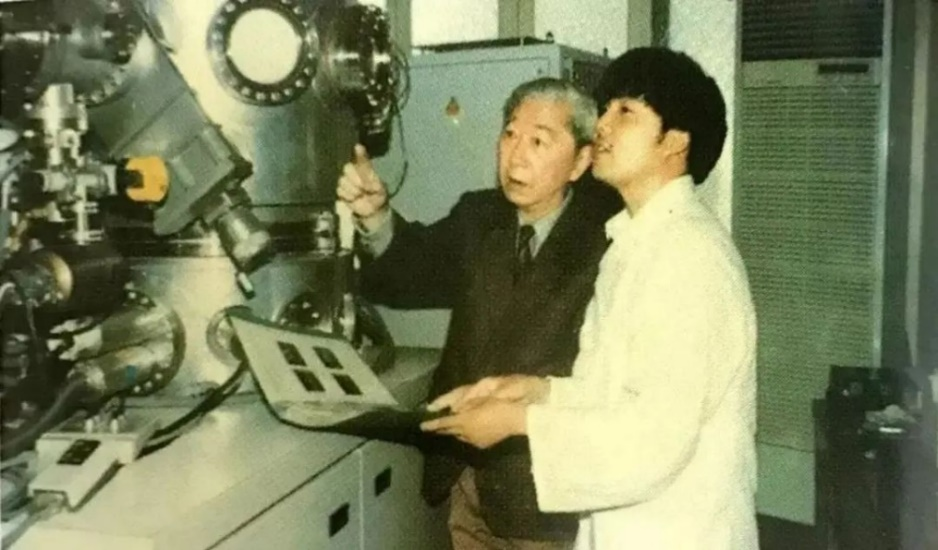

图:吴自良牵头研制甲种分离膜

要想研制原子弹,首先要明白原子弹的基本原理。原子弹的核心原理就是核燃料铀-235 在热中子的照射下发生裂变并通过连锁反应释放出大量核能。但在自然界中,天然铀元素中铀-235 和铀-238 两个同位素的含量差别很大。可以发生核反应的铀-235 只占铀全部总量0.7%,剩余的全部是铀-238 。铀-238 的大量存在不仅自身不会发生核裂变,还会吸收热中子,妨碍连锁反应的实现。对于制造核武器,铀-235 浓度须达到90%以上。没有技术手段提炼浓缩铀-235 ,造不了原子弹,造不了反应堆,发展核工业就像无米之炊。

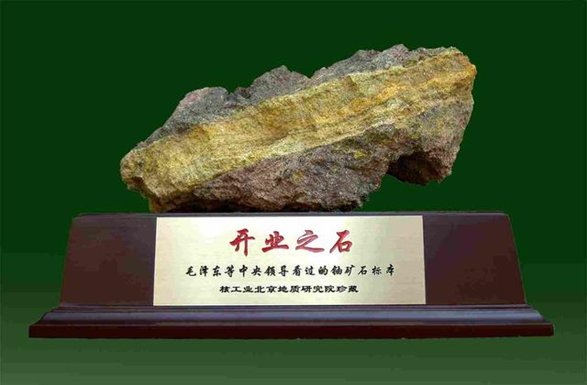

图:毛泽东等中央领导看过的铀矿石标本

铀-235 和铀-238 在自然界中共同存在,化学性质上两者像双胞胎一样,无法通过化学方法实现分离,只能依靠两个同位素原子量的差别,采用物理方法分离。在20世纪50、60年代,气体扩散法是分离铀同位素唯一的工业规模方法。用气体扩散法以工业规模生产放射性铀-235就必须拥有关键部件——甲种分离膜。

当时世界上只有美国、英国和苏联三个国家掌握制造甲种分离膜的技术,该技术被列为绝密级国防机密,严禁扩散。苏联更将这种分离膜称为“社会主义阵营安全的心脏”,其战略地位、保密程度可见一斑。1960年苏联专家撤走以后,有人扬言中国将造不出原子弹。关键原因之一就是我国还不能制造铀-235 的分离膜元件。

“甲种分离膜”涉及粉末冶金、物理冶金、压力加工、金属腐蚀、物理化学、机电设计制造、分析测试等多个学科,要解决制粉、调浆、烧结、机械加工、焊接、后处理等一系列工艺过程,综合性很强。

为了突破这一技术难题,上海冶金研究所受命成立了第十研究室,专门负责甲种分离膜的研制,由吴自良担任主任。他率领来自上海冶金研究所、北京原子能研究所、沈阳金属所、复旦大学4家单位的科研人员,开展科研攻关。科研人员夜以继日、勤奋工作,经过反复探索、试验、分析和总结,分离膜元件研制中的技术难关逐一攻克。1963年秋,我国试制出了合乎要求的甲种分离膜部件,其性能达到实际应用的要求。

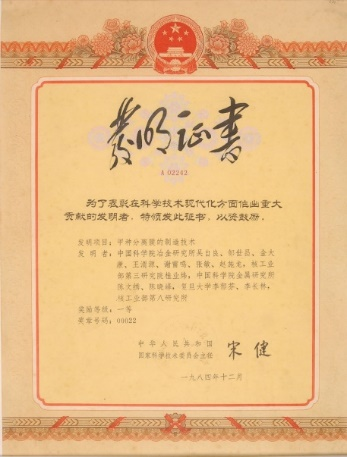

1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功了,标志着中国成为世界上除美英苏以外第四个掌握浓缩铀生产技术的国家。1984年“甲种分离膜制造技术”获国家发明一等奖。1999年9月18日吴自良荣获“两弹一星功勋奖章”。

图:“甲种分离膜制造技术”获国家发明一等奖(1984)

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国