从浙江科技大学的文化素质教育基地建设,到面向青少年的场景式科普实验,再到联结浙江与西藏那曲的公益研学,我的探索之路始终围绕着“跨学科”与“点燃好奇”,坚信教师应用专业与温度,陪伴每个生命发现更广阔的世界。那么这条路是如何一步步走出来的?它又带来了怎样的可能性?

文化基因的萌芽

我出身书画艺术氛围浓厚的家庭,后转向工业设计领域学习。虽非传统“学霸”,但文理工融合的成长经历让我深刻认识到跨学科思维的重要性。在浙江科技大学工作期间,我负责校级文化素质教育基地建设。依托学校中德合作背景和工科优势,推动多维度文化实践:

社团矩阵:管理茶社、琴社(以古琴为特色)、书画协会、文学社,融合传统戏曲与现代剧的“水墨丹青剧社”与晴岚戏曲社;

文化载体:运营校内有声平台,筹备短视频科普阵地;

品牌活动:疫情期间联动浙江省出版联合集团、浙二医院等多家大型平台结合世界读书日举办书评大赛、百名教授讲座、戏剧创作等跨领域活动。

知识共享生态

为丰富工科院校的文化氛围,我们精心搭建了一个多元融合、动态生长的文化素质教育实践平台。

平台的活力首先体现在非遗活态传承上:每月紧扣节气文化(如端午、中秋),策划非遗主题活动,活动内容从茶艺的展演到书法、章法、刀法,各类力量的韵律,金石篆刻的匠心传承,这些都吸引了大量校内师生参与,国际师生也积极加入其中,各类文化碰撞,这种文化的浸润激发了更深层的跨学科对话,打破院系围墙,拓展人文学科的讲座内容:邀请生物化工教授拆解黄酒发酵的生化密码、邀请机械、电气教授展示3D打印鲁班锁的创新,土木建筑团队动手还原宋代斗拱的榫卯智慧,这些都实现了理工思维与人文视角的深度交融。

为了进一步催化这种思想碰撞的奇效,定期组织各类文化活动,有讲座沙龙“在路上找到自己”、有考研知识分享、有职业教育规划、有研究茶多酚提取生物实验。我们致力于跨学科同学们可以并肩而坐,展开头脑大风暴。

转折:从大学生到青少年的科普深耕

在为校研究生院校徽设计的(融合汉字与德式元素)的过程中,我深刻意识到创新思维的培养需要“更早播种”。这一认知在我成为母亲后更加明晰,于是联合(寓乐湾)现新东方智慧教育等专业机构,共同开启了面向青少年的科普实验计划。

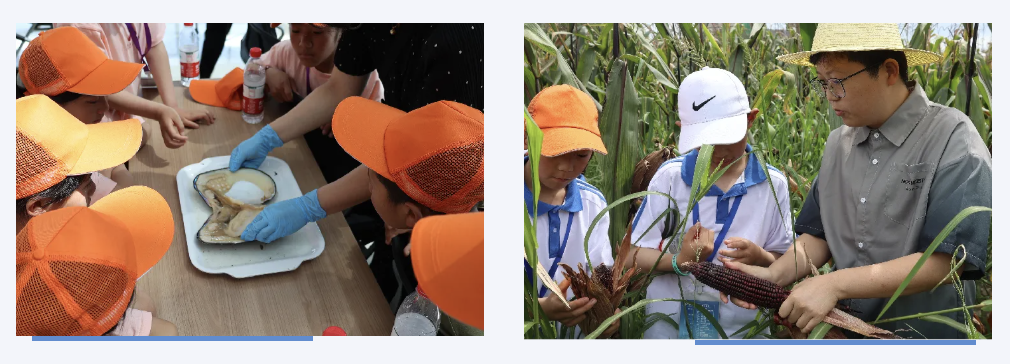

我们组建跨学科研发团队——成员包括师范生、外教和科研人员——专门开发覆盖幼儿园至小学阶段的实践课程体系。课程摒弃照本宣科的模式,坚定推行场景式教学革命,带领学生深入田间地头、珍珠养殖基地、航天育种基地等各类实验室的真实环境。

例如,在《天工开物》实践课上,孩子们能参与稻谷标本观察实验、创意盆栽、制作发酵酒酿或卤水豆腐;采石、认石、雕刻、磨石、提取红石矿物颜料、进行创意绘画,这样完整实践链条。在珍珠研学项目中,通过解剖蚌壳、取珠、磨粉实验,学习有核无核人工培育与天然珠的差异,将生物知识、美学鉴赏与创意表达紧密结合;细菌科普课程则通过直观的洗手实验,让孩子理解微生物与健康的关系。这些所有的课程都践行着一个核心理念:它们是动态的实验课而非固定教案,教师需根据孩子的兴趣反应,实时调整内容,核心目标始终是用生活现象点燃科学好奇心。

西藏那曲:公益研学的温度

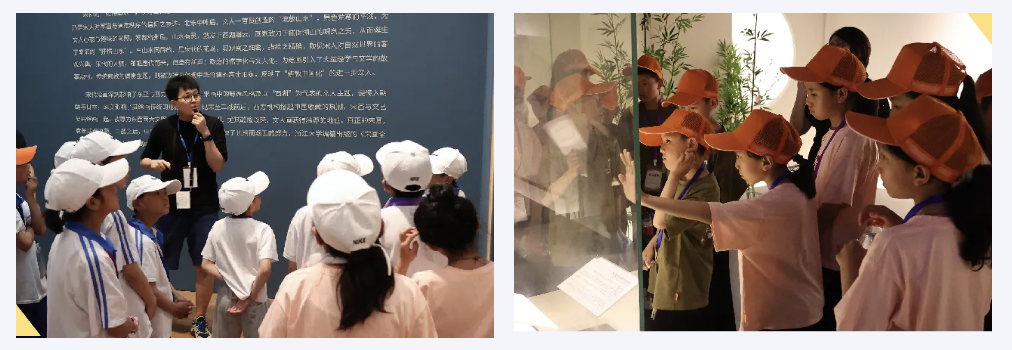

2023年,我们正式启动了一项公益研学项目“浙那石榴红,科普万里行”。参与的有浙江科技大学、浙江树人大学、浙江大学教师,大家都坚持公益活动,旨在给予西藏那曲的孩子们良好的深度体验。

项目严格遵循的设计原则:在有限的行程中用最短时间最大化认知收获,大力压缩成本。

我们为孩子们精心规划了科技文化路线:德清地理信息小镇、浙江山海二十亿的地质博物馆;在良渚博物院、丝绸博物馆体验探索玉器、丝绸文明并参与考古实践;在欧诗漫珍珠实验室学习第五代传承人的科研精神;在浙江大学高分子实验室听浙大精英讲述人类文明。

而最深的触动来自心灵纽带的构建:我们还开设了心理交流课程,促进西藏孩子与浙江当地孩子之间建立真诚友谊,促进文化互动。

我内心强烈认识到,研学旅行可能是某些孩子生命中唯一一次走出家乡的机会。我们肩负着用专业的知识与真挚的爱去开拓他们生命体验的责任。我们唯有陪伴他们体会美好、体会爱,愿这些宝贵的体验真正能够陪伴他们一生。

未来方向:实验室赋能与文化新解

今年9月,浙江科技大学科技文化科普工作室将聚焦两大方向:

实验室课程转化:联动小和山高教园区实验室(化工、信息技术、机械制造),将部分专家的科研成果转化为中学生可以玩的实验课。

非遗科技化:以金石篆刻为切口,探索非遗文化现代化设计路径。例如团队现在考虑的“传统文化扇改造”,计划用钙钛矿涂层实现光电转化照明功能,让传统工艺品兼具科技美感,让非遗有科技元素和设计学元素,让它们成为可推广的生活美学。

“教师应如八爪鱼,多维度感知学生的状态与兴趣。科普不是单向灌输,而是观察孩子被什么吸引,陪着孩子们走,再引导他们走向更高处。”创新源于好奇,而守护好奇需要放下“标准化教案”,在与客体的对话中去寻找,去创造那教育的灵感。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国