近年来,随着网络信息的飞速传播和科学技术的日新月异,“全球气候变暖(Global warming)”这个曾经只在科研论文里出现的名词,早已跳出学术圈的边界,频繁出现在新闻头条、社交话题甚至日常闲聊中。冬天不再像儿时记忆里那样寒风刺骨,夏天的极端高温天数一年比一年多,沿海地区偶尔传来的海平面上涨预警,还有那些关于冰川消融、珊瑚白化的震撼影像……这些碎片式的观察,让“全球气候变暖”从一个抽象的概念,慢慢变成了我们能隐约触摸到的现实。

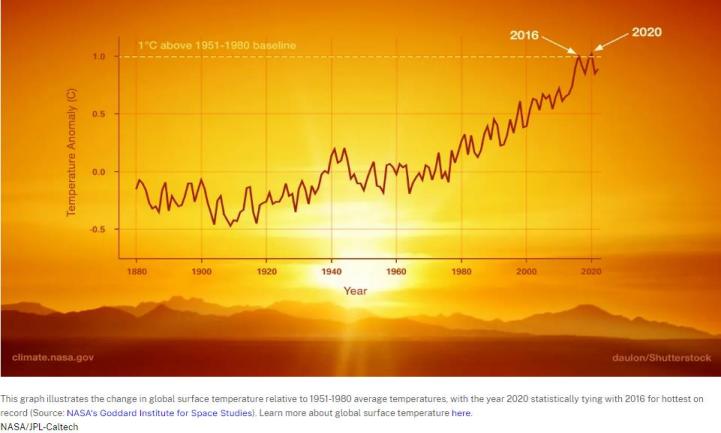

【上图为全球地表温度相对于1951-1980年平均温度的变化——NASA《What Is Climate Change》】

【上图为全球地表温度相对于1951-1980年平均温度的变化——NASA《What Is Climate Change》】

但即便如此,当我们随口谈论它时,真的清楚它的来龙去脉吗?我们知道它并非简单的“天气变热”,而是地球整体气候系统发生的长期、显著变化吗?了解它背后除了自然规律,更与人类活动密切相关的深层逻辑吗?而更重要的是,这场正在发生的气候变化,究竟会以怎样的方式,悄悄改写我们脚下的土地、身边的生态,乃至每一个人的生活轨迹呢?现在,让我们换一种视角,探索这个带有一丝神秘的名词。

一.什么是全球气候变暖?为什么会发生全球气候变暖?

全球气候变暖是一种自然现象。全球气候变暖是指地球表层的平均温度在较长时间内呈现出持续上升的趋势,同时伴随全球气候系统发生显著变化的现象。值得注意的是,首先温度的上升是全球性的。其不仅仅是局部地区的短期变暖,而是全球范围内普遍观测到的温度升高,从极地到赤道、从陆地到海洋均有体现。其次,温度是持续性升高的。全球气候变暖是一个长期的、系统性的升温,而非个别年份或季节的偶然波动。自工业革命以来,全球平均气温已上升约1.1℃,且升温速率在近几十年明显加快。最后,与人类活动的强关联性。虽然全球气候变暖是一种自然现象,但是人类大量燃烧化石燃料、砍伐森林等活动成为了加剧全球气候变暖的催化剂。人类活动导致大气中二氧化碳、甲烷等温室气体浓度大幅增加。这些气体像“保温层”一样,阻碍地球表面热量向太空散发,形成“温室效应增强”,进而推动全球温度上升。

你可能会产生疑问,温室气体又是什么呢?

其实对于温室效应的研究,最早可以追溯到19世纪。1824年,法国数学家约瑟夫·傅里叶提出了“大气层像温室一样”的假设,认为大气层能拦下地球反射的部分热量并将其重新反射回地球表面,使地球保持温暖。这是关于温室效应的早期设想,为后续温室气体的研究奠定了基础。在1856年,美国科学家尤尼斯·牛顿·富特通过实验证实了大气中的二氧化碳和水蒸气具有温室效应。她发现,装有二氧化碳和水蒸气的玻璃瓶比装普通空气的玻璃瓶温度更高,且散热更慢。1859年,爱尔兰物理学家约翰·丁铎尔制造出世界上第一台比分光光度计,研究不同气体的吸收性能,发现二氧化碳、甲烷和水蒸气等气体对红外线有吸收作用,而氮气和氧气则无此特性。其发现率先对大气层的运行方式做出了准确的描述。到了1896年,瑞典物理学家斯万特·阿伦尼乌斯运用简化能量平衡模式,首次对温室气体与气温的关系展开研究,计算出了地球表面温度与二氧化碳浓度成正比。

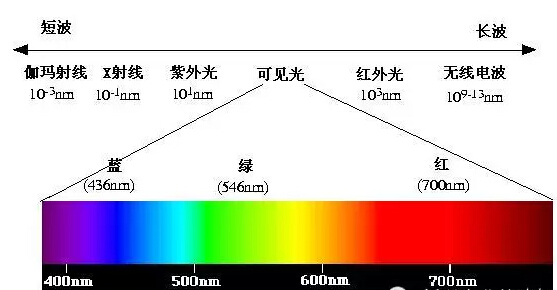

在此,我们不妨了解一下约翰·丁铎尔的实验原理。因为太阳内部核聚变反应释放出大量的能量主要以电磁波的形式向外传播光谱,同时太阳大气层中的气体对不同波长的光有吸收和散射作用,所以我们地球能接收到的太阳光谱主要集中在可见光区、红外区和紫外区。又因为由红外线到紫外线的宽度和波长是在逐渐减小的,即红外线的宽度、波长均比紫外线要大,且红外线具有很强的热效应,能够使被照射物体发热,而紫外线在穿过地球大气层的时候,绝大多数被臭氧层吸收,因此太阳的热主要是以红外线形式传播的。(部分电磁波的波长如图所示)

说到太阳,我们不得不引入一个新的概念——黑体。黑体是指能够完全吸收外来的全部电磁辐射且不会有任何的反射或透射的物体,同时它又会根据自身温度,以电磁波的形式向外辐射能量,这种辐射被称为“黑体辐射”。值得注意的是,黑体是一个理想化物理模型。我们在研究太阳时,一般把太阳近似为黑体来研究。那么根据维恩位移定律,黑体的温度越高,其波长的极大值向波长变短的方向移动即:物体的温度越高,辐射中最强部分的波长越短,反之越长。而由于地球表面的温度比太阳低得多,因此太阳辐射主要为短波辐射,到达地面后,温度降低,形成波长较长的地面辐射辐射向太空。故理论上我们只用测定出红外线不能穿透哪些气体,那么这些不能被穿透的气体即为温室气体。

说到太阳,我们不得不引入一个新的概念——黑体。黑体是指能够完全吸收外来的全部电磁辐射且不会有任何的反射或透射的物体,同时它又会根据自身温度,以电磁波的形式向外辐射能量,这种辐射被称为“黑体辐射”。值得注意的是,黑体是一个理想化物理模型。我们在研究太阳时,一般把太阳近似为黑体来研究。那么根据维恩位移定律,黑体的温度越高,其波长的极大值向波长变短的方向移动即:物体的温度越高,辐射中最强部分的波长越短,反之越长。而由于地球表面的温度比太阳低得多,因此太阳辐射主要为短波辐射,到达地面后,温度降低,形成波长较长的地面辐射辐射向太空。故理论上我们只用测定出红外线不能穿透哪些气体,那么这些不能被穿透的气体即为温室气体。

那么,这些温室气体又是怎么加剧全球气候变暖的呢?

以我们最熟悉的二氧化碳为例,在化学的原子结构中我们知道,二氧化碳分子形状为直线形的非极性分子。在二氧化碳分子中,碳原子的两个sp杂化轨道分别与两个氧原子生成两个σ键。而碳原子上两个未参与杂化的p轨道与sp杂化轨道成直角,并且从侧面同氧原子的p轨道分别肩并肩地发生重叠,缩短了碳—氧原子间地距离,使CO2中碳氧键具有一定程度的三键特征。因此温室气体对来自太阳辐射(短波辐射)的可见光具有高度透过性,同时对于地球发射出来的地面辐射(长波辐射)具有高度吸收性,能强烈吸收地面辐射中的红外线,进而导致地球温度上升。这,就是我们所说的温室效应。而当温室效应不断积累,导致地气系统吸收与发射的能量不平衡,能量不断在地气系统累积,便造成了全球气候变暖这一现象。

但是,我们总是将人类活动与环境问题联系到一起,一提到温室效应,脑海中不自觉的就会浮现出“能源燃烧”、“乱砍乱伐”这些词,自然到好像这些词本就是和温室效应捆绑在一起的一样。那现在我们就尝试究其根本,了解一下能源是如何转化为这类温室气体的呢?

能源燃烧过程中产生的温室气体,本质是碳、氢等元素与氧气间发生的化学反应。含碳燃料与空气中的氧气完全燃烧会发生氧化反应,生成二氧化碳,正如上文所说,二氧化碳的选择透过性会使全球气候变暖加剧。而含碳燃料的不完全燃烧可能会生成一氧化碳,一氧化碳在大气中又会进一步氧化为二氧化碳。此外,天然气若发生泄漏或不完全燃烧,则会直接释放甲烷,甲烷是一种强效温室气体。

含氢燃料的燃烧主要生成水,而水蒸汽本身是天然温室气体,但是多数实际能源含氢的同时也含碳,燃烧时仍以生成二氧化碳为主。

英国能源协会在《World Energy Statistics Yearbook》2023年第72版中,通过图表的形式详细地统计了2012年到2022年总共10年之间,全球各类能源使用情况。通过该图表我们不难看出,随着社会的发展、进步,能源使用量在不断增加,而能源使用量的增加势必会造成温室效应的增加,进而导致全球气候变暖情况的加剧。但是我们不禁感到疑惑全球气候变暖会给我们普通人带来哪些影响呢?天气太热我们不出去,在家里吹空调就好,可事实真的如此吗?

二.全球气候变暖的危害

近年来,一些关于气候变化的灾难片例如电影《2012》以及电影《后天》深受我们的喜爱.也正因此,一提到气候变暖,我们最容易想到的就是两极地区冰川融化导致的全球海平面上升,一些沿海地区可能会被淹没,海洋面积增加,陆地面积减小。但是,只有这些危害吗?这些危害用我们目前的科技,基本可以化解,那人们为什么会这么重视这个问题呢?

世界卫生组织发布的文章《Climate Change》中指出,气候变化对人类健康有着非常重要的影响,气候的变化会影响自然环境和人类系统的方方面面,包括但不限于卫生系统的运作、气候条件的变化、更频繁和剧烈的天气和气候事件,包括风暴、极端高温、洪水、干旱和野火。这些天气和气候危害直接或间接影响健康,使死亡、非传染性疾病、传染病的出现和传播以及突发卫生事件的风险加大,削弱了提供全民健康覆盖的能力。更为主要的是,气候冲击和日益严重的压力,如温度和降水模式的变化、干旱、洪水和海平面上升,造成身心健康方面的环境和社会决定因素恶化。从清洁的空气、水和土壤到粮食系统和生计,健康在方方面面都受到气候变化的影响。

在有关于气候变暖危害的文章和报告中,有近80%提到气候变化会影响人类健康,在这80%的文章中又有多一半的文章中提到高温致人死亡。在一篇题为《全球温度连续12个月创纪录背后:有多少人死于高温?》的文章中指出“高温是最致命的极端天气。”我们可能对此结论存有质疑,极端天气又不止这一种,为什么说高温是最致命的极端天气呢?

清华大学万科公共卫生与健康学院黄存瑞教授在研究中发现,中国的热浪相关死亡人数具有快速增长、非线性和极端性的时间演变特征。过去40年间,热浪归因死亡负担增加了四倍,从1980年代的3679人上升到2010年代的15500人。另外,2010年代的归因死亡人数增速相较于1980-2009年又加快了2.8倍。近年来,其极端性愈加显著,2013、2017、2019年归因死亡人数均超过2万人。

据英国《卫报》报道,截至2024年7月,美国亚利桑那州马里科帕县法医报告的高温死亡人数为175人,比上年同期增加84%。据世卫组织估计,2000-2019年间,全球每年有49万人死于高温。但由于许多复杂的原因,许多高温死亡并没有被计入官方数字,实际数字可能远远不止于此。

所以“被热死”真的不是一句玩笑话,气候变化导致人类死亡也一直都不是一个小众的话题,只是我们平时不了解、不重视罢了。当然这种由于高温致死的病例也有它自己的名字——热射病。那什么是热射病呢?我们又应该怎么做才能预防热射病呢?天津医科大学总医院急诊医学科副主任余慕明介绍,简言之,热射病是重症中暑最严重的状态,热射病分为经典型热射病和劳力型热射病。经典型热射病多发于有基础疾病的老年人群体,他们对高温环境的适应能力较弱;劳力型热射病是一种医学急症,与剧烈的体力活动直接相关,常见于运动员和特殊职业工人等。因缺乏特征性的征兆,轻型中暑与热射病的早期难以鉴别。

因此专家建议,在长期高温环境下出现头昏、心慌、恶心、呕吐、肢体抽搐等中暑症状后,若经自行处理仍无法缓解,建议及早就医。同时,重点人群要尽可能避免长时间处于高温高湿环境下,尽量避开高温时段,避免暴晒,注意补充水分、盐分与矿物质,补充蛋白质和维生素,保证充足的营养,注意劳逸结合。对于儿童、孕妇等敏感人群来说,鼓励儿童在户外玩耍时尽可能待在阴凉处,孕妇和老年人尽量待在凉爽的室内。就慢性基础性疾病患者而言,要主动、多次、适量饮水,不要感觉口渴才喝水,若因疾病限制饮水量或者需要服用药物的,即使询问医生合理的饮水量。

全球气候变暖除了会导致全球海平面上升、使人类死亡,全球变暖还会使农作物减产,导致干旱和洪涝灾害的发生。其实气候变化导致的悲剧,一直都在上演,甚至近年来,随着气候变暖的加剧,这些数据增长更加迅速,所以气候变暖需要引起我们足够的重视!

当然全球气候变暖所带来的危害远不止于此!

本文部分参考文献如下(排名先后顺序为引用顺序):

1.《What Is Climate Change》——National Aeronautics and Space Administration

2.《World Energy Statistics Yearbook》2023年第72版——The British Energy Association, KPMG and Kearney and a consultancy

3.《Climate Change》——World Health Organization

4.《全球温度连续12个月创纪录背后:有多少人死于高温?》——中国能源网2024年7月23日

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国