近日,中国农业科学院植物保护研究所农药应用风险控制创新团队系统评价了家庭常用蚊香产品(盘香、电热蚊香液、电热蚊香片)中农药有效成分的释放行为、空间分布、迁移行为与暴露效应,为科学使用蚊香提供数据支持。相关研究成果发表在《环境科学与技术(Environmental Science & Technology)》上。

家用蚊香产品广泛用于防蚊,居民日常接触频率较高。但对不同产品的释放机制、暴露路径和健康接触水平的认识仍不清晰。

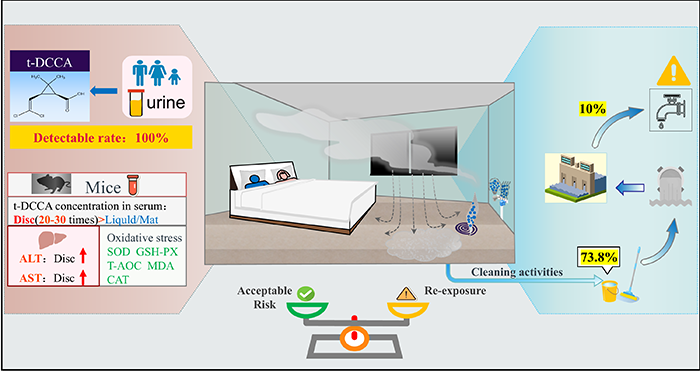

该研究发现,盘香释放的农药有效成分在呼吸区域的浓度明显高于电加热类蚊香产品,最高可达每立方米0.0223毫克 ,是后者的2倍至3倍。良好的通风条件可降低76%的吸入暴露风险和96%的经皮暴露风险。超过73%的蚊香活性成分可通过日常清洁活动排放,可能通过饮用水对居民产生二次暴露风险。动物暴露实验表明,盘香引起的农药代谢物在机体内积累水平是电加热类蚊香的20倍~30倍,高剂量暴露可引起小鼠肝脏代谢相关酶(如谷丙转氨酶、谷草转氨酶)活性升高。风险评估结果表明,在合理通风与规范使用下,多数蚊香产品的安全性是可接受的。建议消费者合理选择产品类型,儿童家庭可优先选用电热蚊香液或电热蚊香片。避免长时间在密闭空间内使用,注意保持室内空气流通。

该研究得到国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目的支持。(通讯员 郭建英)

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国