1979年7月27日,我国首台汉字激光照排样机试制成功

你能想象20世纪70年代一张报纸从排版到印刷要一至两天时间吗?光是一家报社的印刷厂,就要分铸字、排字、浇版、轮印、照相制版等多个车间。

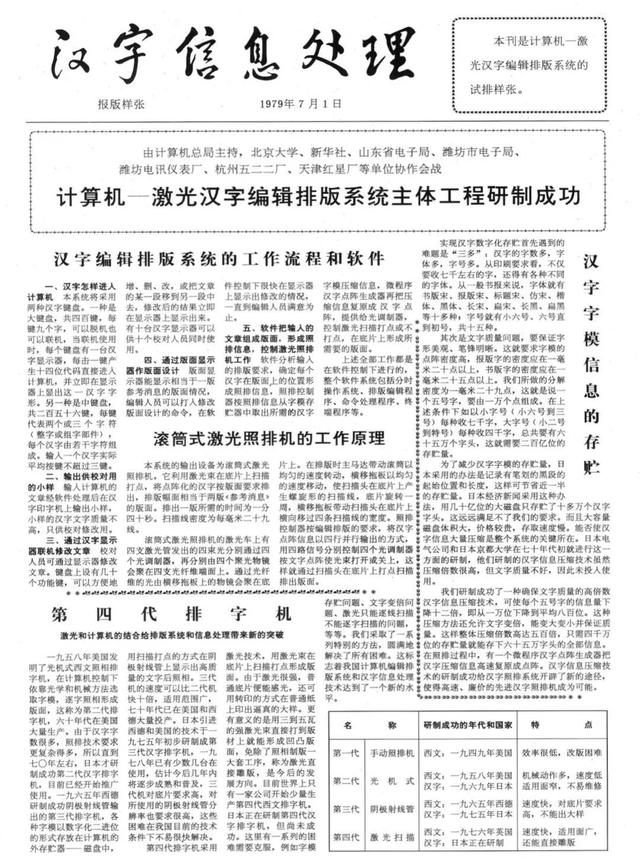

1979年7月27日,我国第一台汉字激光照排样机——华光Ⅰ型计算机试制成功。科研人员利用照排系统在短短几分钟里,一次成版地输出一张由各种大小字体组成,版面布局复杂的八开报纸样纸,报头是“汉字信息处理”。这是中国首次用激光照排机输出的中文报纸版面。这项成果,为世界上最浩繁的文字开辟了通畅大道,对实现中国新闻出版印刷领域的现代化具有重大意义,它引起了当代世界印刷界的惊叹,被誉为中国印刷技术的再次革命。

中国印刷技术的第二次革命

20世纪80年代,中国的计算机技术主要用于科学运算和国防工程,而汉字在计算机系统中的处理还存在问题。当时,报纸和书刊的排版印刷主要依靠铅制活字,手工挑选和排版效率低下。为了改变这一状况,1974年8月,在周恩来总理的号召下发起了一项国家重点科技攻关项目——“汉字信息处理系统工程”,简称“748工程”。

这个项目的目标是将汉字引入计算机系统,实现汉字的输入、存储、编辑和输出等功能。在“748工程”下,设立了三个子项目,分别是汉字通信、汉字情报检索和汉字精密照排。

当时,王选作为一名年轻的教授,在病休期间听说了“748工程”的消息,并对其中的汉字精密照排系统产生了浓厚的兴趣。他深信计算机技术将给印刷行业带来巨大的价值和影响。于是,他毫不犹豫地投入到这项研究中,并开创了独特的“参数表示规则笔画、轮廓表示不规则笔画”的方法,成功地将庞大的汉字字形信息压缩后存入计算机。

经过四年的努力,王选带领团队于1979年开发出了“华光”激光照排系统,成为新中国第一个计算机中文信息处理系统。他们使用这个系统成功地从计算机中输出了汉字,实现了印刷技术的现代化。

王选团队的成功不仅改变了印刷行业的技术格局,也推动了中文信息处理技术的发展。从此以后,汉字进入了计算机时代,成为数字化世界中不可或缺的一部分。

达200亿位的汉字点阵总储量

在汉字精密照排系统的研究历程中,不同的科研单位有着各自的观点和策略。在深入研究国际国内的激光照排技术趋势后,王选教授做出了一个大胆的决定:跳过二代和三代照排机,直接研发当时尚未商品化的第四代激光照排系统。这一决策不仅展现了王选的远见卓识,更体现了他突破常规的勇气与耐心。

激光照排技术,简单来说,就是将文字转化为点阵形式,然后通过激光在感光底片上进行扫描,形成文字和图像。这一技术的核心挑战在于处理汉字的信息量。汉字的常用字超过3000字,而印刷所用的字体和字号更是繁多,每种字体都需要至少7000字。这意味着印刷所需的汉字数量高达100万以上,对应的汉字点阵信息量更是达到惊人的200亿位!

在那个科研条件还较为简陋的年代,这样的信息量被许多人视为难以逾越的障碍。当时国产计算机的内存仅为磁心存储器,最大容量只有64KB,没有硬盘,只有512KB的磁鼓和一条磁带。在这样的环境下,实现汉字字形信息的存储和输出简直就像天方夜谭。

然而,王选并没有因此而退缩。为了攻克这一难题,他为让汉字进入了计算机领域,决定使用“轮廓描述方法”来描述汉字字形。他还提出并实施了“参数描述方法”,以确保字形在放大或缩小时的质量不受影响。这些方法在当时达到了世界领先水平,而西方国家大约在十年后才开始采用类似的技术。

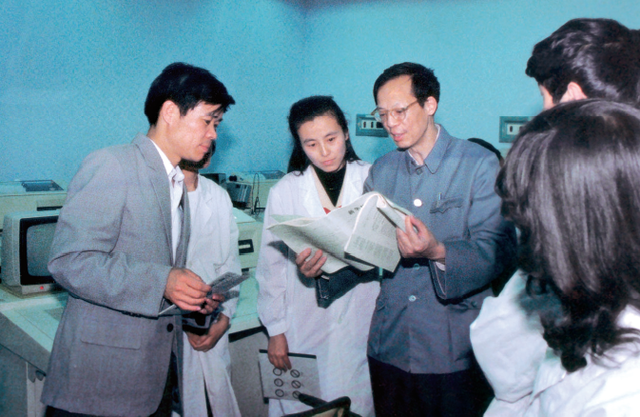

王选、陈堃銶夫妇手持排版胶片

经过将近1年的艰苦努力,王选就像一位魔术师一样,成功地将庞大的汉字字模缩小到原来的1/500,为汉字精密照排系统的研发扫清了最大的障碍。1979年7月27日,王选完成了第一台样机的调试工作。科研团队以自家的先进照排系统,瞬息之间就打印出一张繁复的八开报纸样纸,报头闪耀着“汉字信息处理”的大字。这标志着全新的第四代激光照排系统,首度在中国崭露头角。

新华社成为国内首批采用这一技术的先驱。1985年5月,《新华社新闻稿》首次借助“华光Ⅱ型计算机-激光汉字编排系统”获得巨大成功,展现出这一技术在国内的初步应用。而在1987年,《经济日报》则成为了首个试用水最新“华光Ⅲ型机”的报纸。仅仅一年之后,经济日报社印刷厂抛弃了传统的铅字,成为了全球首个完全淘汰中文铅字的印刷工厂。从此,中国的印刷技术迎来了一个崭新的时代,引领了全球汉字信息处理的新潮流。

王选与技术人员查看用激光照排系统排印出的新华社新闻稿

参考来源:《北京科技报》《勇攀巅峰——国家最高科学技术奖获得者的故事》

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国