“掏耳朵一时爽,一直掏一直爽”,不少人把采耳当成放松解压的“必修课”,街边的采耳店、家用的掏耳勺更是常备工具。但你知道吗?耳朵里的“舒适区”其实很脆弱,作为这方面的专家,武汉民生耳鼻喉王光军主任经常接诊采耳导致的中耳炎问题,他提醒:过度采耳可能会打破耳道的天然防护,让中耳炎趁机“作乱”。

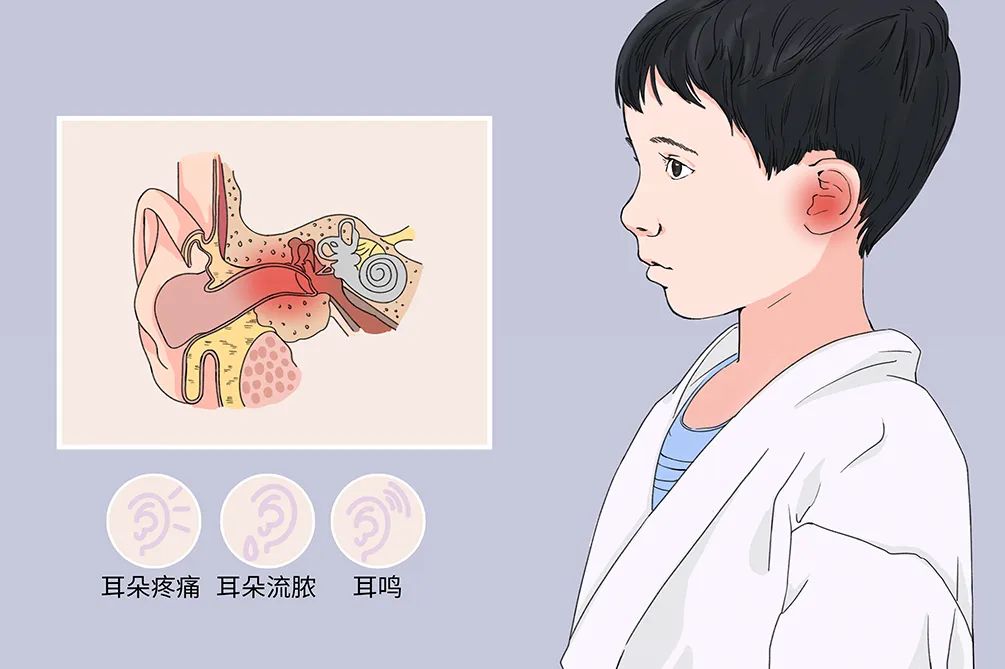

中耳炎的信号别忽视

中耳炎是中耳腔(包括鼓膜、鼓室、咽鼓管等)的炎症,细菌或病毒感染是主要诱因。它不分年龄,从宝宝到成年人都可能中招,而症状往往比你想的更“隐蔽”:

[急性中耳炎] 疼到睡不着的“紧急信号”

最典型的表现是耳朵剧烈疼痛,像有根针在里面扎,吞咽、咀嚼时疼得更厉害,还可能伴有发热(体温超38℃)、耳朵发闷、听力暂时下降。如果是孩子,可能不会说“疼”,而是频繁抓耳朵、半夜哭闹、拒奶(吃奶时吞咽会加重耳痛),家长要格外留心这些“无声的求助”。

[分泌性中耳炎] 悄悄偷走听力的“小偷”

疼痛不明显,但会感觉耳朵像塞了团棉花,听声音模糊遥远,还伴有“嗡嗡”的耳鸣。孩子如果突然对呼唤反应变慢、看电视总调大音量,可能就是它在作祟——长期忽视可能影响语言发育,千万别大意!

喂饱中耳炎的“掏耳误区”

很多人觉得“采耳能清洁耳道、预防发炎”,但事实恰恰相反:耳道本身有自我清洁能力,耳屎(耵聍)能阻挡灰尘、细菌,过度干预反而会给中耳炎“可乘之机”。这些采耳习惯尤其危险,快看看你中了没:

01 频繁用棉签/掏耳勺“清洁”

棉签的棉絮可能残留耳道,掏耳勺更是容易划伤外耳道皮肤,一旦皮肤破损,细菌就会顺着伤口入侵,先引发外耳道炎,再“蔓延”到中耳,诱发中耳炎。更可怕的是,用力过猛还可能戳破鼓膜,直接影响听力!

02 采耳店“工具共用”隐患大

不少采耳店的工具消毒不彻底,多人共用可能交叉感染真菌、细菌;而采耳师如果操作不当,把耳屎推得更深,堵塞耳道后会导致耳道潮湿,成为细菌繁殖的“温床”,间接增加中耳炎风险。

03 耳朵进水后“暴力掏耳”

游泳、洗澡后耳朵进水,很多人会使劲掏耳“排水”,但此时耳道皮肤被水泡得更脆弱,容易被掏伤。正确做法是侧头轻跳让水流出来,或用干棉签轻轻擦拭外耳道口即可。

如何科学应对中耳炎

中耳炎不是“小毛病”,拖延治疗可能引发鼓膜穿孔、听力下降,甚至扩散到颅内。出现症状后,这样处理才正确:

01 及时就医,精准用药

先让医生判断是细菌还是病毒感染:细菌感染需用抗生素(口服或滴耳液,必须遵医嘱);病毒感染以缓解症状为主;如果中耳积液多,可能需要鼓膜穿刺排出积液。重点提醒:别自己乱买滴耳液!鼓膜穿孔后盲目用药会加重损伤。

02 居家护理:给耳朵“减负”

- 保持耳道干燥:洗澡、洗头时用耳塞堵外耳道口,避免进水;流脓时用干净棉签轻擦外耳道口,别深入耳道。

- 缓解疼痛小技巧:疼痛时用温热毛巾敷耳朵,或轻按耳屏周围按摩,暂时减轻不适。

- 清淡饮食+多休息:少吃辛辣、油炸食物,多喝水、睡够觉,让免疫力“全力抗炎”。

03 家长对宝宝的中耳炎护理

喂奶时斜抱45°角,避免奶液呛入咽鼓管;擤鼻涕别捏紧两侧鼻孔,单侧轻按更安全;如果孩子耳朵流脓,及时用干净纱布擦净外耳道口,别用棉签乱掏。

武汉民生耳鼻喉医院专家王光军提醒您

耳朵是我们聆听世界的“窗口”,而健康的耳道不需要过度“打扰”。与其依赖采耳追求“清洁”,不如养成科学护耳习惯——不盲目掏耳、及时处理不适、远离感染风险,才能让耳朵始终清爽通畅,听见生活里的每一份清晰与美好~

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国