夏日的闷热里,一杯酸甜沁凉的酸梅汤总能瞬间唤醒倦怠的味蕾。这滋味牵动着绵长的记忆,奶奶守在灶前慢火熬煮,看乌梅与山楂在沸水中翻腾,氤氲的雾气里融进慈爱的目光。纵是梁实秋亦赞其“冰凉甜酸适度,含在嘴里如品纯醪,舍不得下咽”。

可你是否知道,这碗让其沉醉的酸梅汤,曾是深宫禁苑的御饮、市井巷陌的烟火、千年暑热中的一味良药? 它如何从帝王案头走向百姓街头,又怎样在烟火气中凝练出中国人的消暑智慧?不妨随我拨开历史的蝉鸣,细品一盏酸梅汤的前世今生……

一、紫禁城里的消暑传奇:御方流韵六百年

(一)时光长河中的琥珀琼浆

1.南宋起源:首见于《武林旧事》记载的“卤梅水”,以乌梅、砂糖、姜汁调制。

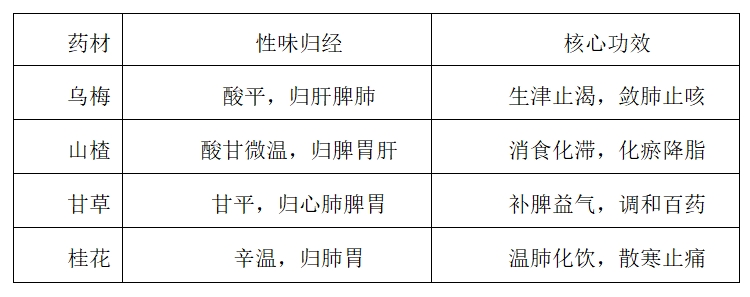

2.清代鼎盛:乾隆年间御医将配方精进为乌梅、山楂、甘草、桂花四味。清代经御膳房改进成为宫廷御用饮品。因其除热送凉、祛痰止咳、生津止渴等功效,被誉为“清宫异宝御制乌梅汤”。

3.民间风行:清末北京信远斋、九龙斋借秘方制成“清宫异宝”,鲁迅在京任教时日记中曾多次提及“赴信远斋饮梅汤”。

(二)藏在酸甘里的中医大道

《素问・至真要大论》有云 “酸甘化阴”,乌梅之酸可敛阴,冰糖之甘能补阴,二者相合,阴液自生,有效缓解夏季津液耗伤之症。

“春夏养阳” ,夏季应顺应夏季阳气升发之势,避免过度耗伤阳气。酸梅汤中桂花辛温,能助阳气升发而不燥热,解暑热的同时兼顾养阳,使阳气得以正常宣发。

乌梅、山楂、桂花、甘草四味配伍严谨,清解暑热而不伤正,有生津止渴而不滋腻之效,此配伍体现了中医 “祛邪不伤正,扶正不恋邪”的思想,乌梅、山楂清解暑热、消积化滞以祛邪,却不损伤人体正气;甘草补脾益气以扶正,又不会使邪气滞留体内。

二、古法新酿:经典酸梅汤秘制指南

(一)古法宫廷版(匠心慢煨)

1.原料组成:烟熏乌梅15g,洛神花10g,桑葚干3g,山楂干15g,甘草1.5g,陈皮5g,红豆蔻1g,干桂花3g,冷水2500ml,冰糖适量(约120g,依口味调节)。

2.制作方法:

(1)净材浸润:所有药材(除桂花)洗净,置大碗中,加冷水浸泡2-3小时。此步助有效成分释出,缩短熬煮时间。

(2)纱裹慢煨:将浸泡好的药材连水倒入锅中(药材建议装入纱布袋或专用滤袋,免渣滓烦扰)。再添清水至总量约5L。

(3)文武火候:大火煮沸后,转文火(保持微沸)慢熬1小时。若浸泡时间足够(如3小时以上),可酌情缩短熬煮至40分钟。冰糖可于此阶段加入共熬。若用蜂蜜,需关火晾至温热(约60℃以下)时调入,免损其活性与风味。

从中药炮制角度看,蜂蜜富含酶类等活性成分,高温会使其变性失活,此操作符合 “蜂蜜后下” 的原理,能最大程度保留蜂蜜的营养和风味。

(4)静待琼浆:熬成,滤去药渣(若用袋则取出),待其自然凉透。入冰箱冷藏或佐以洁净冰块,琥珀琼浆即成。

(二)家常便捷版(清爽速成)

1.原料组成:乌梅5颗(约15g),山楂干15g,洛神花、玫瑰茄各4朵,水1800ml,冰糖25g。

2.制作方法:药材洗去浮灰,入锅加水,大火煮沸后转中小火,盖煮15-20分钟。加入冰糖,搅拌至溶化,关火。捞出材料,待汤汁温热或自然冷却后,装入水壶冷藏,随取随饮。

三、辨证施饮:中医定制你的特调酸梅汤

中医精髓在于“因人制宜”。基础酸梅汤虽好,体质有偏颇者,可依证微调,效更佳:

(一)御寒解表版:驱散“空调寒邪”

1.适宜人群:适宜于头痛畏风、肩颈僵痛、鼻流清涕之风寒束表人群。

2.配方组成:乌梅30g+生姜5片(带皮)+陈皮10g+红糖15g

3.配伍方解:此配方遵循 “辛甘散寒” 的配伍原理,生姜味辛,能发散风寒;红糖味甘,可补中缓急,二者结合,既能散寒解表,又能顾护脾胃,适合空调环境下感受风寒者。

(二)清肠降火版:化解“积食郁热”

1.适宜人群:口臭便秘,面部痤疮,舌苔黄厚之胃肠积热人群。

2.配方组成:乌梅20g+山楂20g+决明子10g+薄荷叶3g(后下)

3.配伍方解:三伏天胃肠积热多因饮食不节,过食辛辣、油腻、生冷食物,加之暑热内蕴所致。决明子苦寒,能清热润肠通便;薄荷叶辛凉,后下可保留其清透之力,增强疏散郁热的功效,二者与乌梅、山楂配伍,共奏清肠降火之效。

(三)益气养阴版:滋养“气阴两虚”

1.适宜人群:汗多心悸,口干失眠,舌红少苔之气阴两虚人群。

2.配方组成:乌梅25g+西洋参片5g+五味子6g+冰糖10g,

3.配伍方解:夏季气候炎热,人体易出汗,“汗为心液”,汗出过多则耗气伤阴,导致气阴两虚。西洋参益气养阴,五味子酸敛固涩,可敛汗生津,与乌梅、冰糖配伍,增强 “酸甘化阴” 之力,有效改善气阴两虚症状。

(四)轻身畅腑版:助力“消脂纤体”

1.适宜人群:体丰易胖,咽中有痰之痰湿体质人群,

2.配方组成:乌梅6个+大枣(去核)6个+山楂5个+罗汉果(捏碎)1个+甘草5g

3.配伍方解:三伏天湿气较重,痰湿体质者易因湿邪困脾,导致运化失常,加重肥胖。大枣益气健脾,能增强脾胃运化水湿的功能;罗汉果性凉,能清热润肺、滑肠通便,可排出体内浊物。二者与其他药材配伍,既能祛湿消脂,又能益气生津,适合痰湿兼气虚津少者。

温馨提示:制法通用。上述特调版制法参照“经典版”或“便捷版”,养生壶、砂锅皆宜(砂锅材质稳定,化学性质不活泼,不易与药材中的成分发生化学反应,能更好地保留药材的有效成分;

而养生壶虽便捷,但部分金属材质可能影响药效,使用时建议选择陶瓷内胆的养生壶)药材洗净,加水煎煮(薄荷后下),滤渣,待温或凉饮用。

四、饮之有道:来自中医的健康小贴士

1.品饮佳时:建议餐后1小时左右。从中医 “食饮有节” 角度,餐后1小时左右胃中已有食物,此时饮用酸梅汤,酸味不会直接刺激胃粘膜;而空腹时,胃中空虚,酸味易损伤胃阴,影响脾胃功能。避免空腹饮用,以防酸味刺激胃粘膜。

2.每日限量:500ml左右(约2茶杯)为宜。过量恐碍脾胃运化。

3.保鲜时效:冷藏保存,建议24小时内饮完。尤其含甘草者,久置恐有成分变化(为口感和安全,仍建议即制即饮或短时冷藏,甘草中含甘草酸等成分,久置后易被氧化,不仅会降低药效,还可能产生对人体不利的物质,影响饮用安全)。

4.加冰之辨:中医理论认为“形寒饮冷则伤肺”、“寒凉败胃阳”。体质壮实、无脾胃虚寒者,盛夏可少量、慢饮加冰酸梅汤,取其“急则治标”之清凉。

然体质偏虚(尤其脾胃虚寒、阳虚)、老人、儿童及女性经期,强烈建议去冰,饮用自然凉透或微温者,更符“春夏养阳”之道。

口感与健康,贵在权衡,三伏天阳气浮于体表,体内阳气相对不足,即 “阳气浮于外,内里虚寒”。虚寒体质者饮用冰饮,会进一步损伤体内阳气,导致脾胃功能失常。

“春夏养阳” 在饮品温度上要求避免过凉,饮用自然凉透或微温的酸梅汤,可顺应阳气升发之势,避免损伤阳气。

温馨提示:酸梅汤本质是药膳,连饮超3天需间隔2日。儿童用量减半,孕妇要去山楂(活血)加枸杞(滋阴平补),儿童脾胃功能尚未发育完善,对药物的耐受能力较弱,用量减半可避免加重脾胃负担。

“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,回望酸梅汤的百年流转,从清宫异宝到寻常巷陌的消夏佳饮,从古法慢熬到杯装速溶的便捷,它的演变史正是中国近现代百年征程的生动注脚。

如今我们饮用酸梅汤,意义已不止于那一口冰凉甜酸。它凝聚着穿越时光的坚韧,蕴含着熬过寒冬的暖意,最终化为一个古老民族在现代化进程中从容品味生活甘醇的深沉幸福。

酸梅汤的饮用体现了中医 “治未病” 的思想,在夏季暑热来临之际,通过饮用酸梅汤生津补液、清解暑热、调和脾胃,预防暑病的发生,正如《黄帝内经》所云 “上工治未病”,这正是中医养生的智慧所在。

愿大家在这个夏天都能从这一口酸甜中感受到生活的纯真幸福。

湖南医聊特约作者:湖南省中医药和中西医结合学会治未病与健康管理专业委员会 李欣阳 张艳 孙贵香 肖维 罗佩 肖斌斌

关注@湖南医聊,获取更多健康科普资讯!

(编辑ZS)

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国