你正刷着剧,突然摸到脖子上有个小鼓包,心想:可能是因为最近火锅吃多了上火造成的;

你最近总有盗汗,睡半宿觉。出的汗能把枕头浸湿,还自嘲“大概是空调坏了捂出来的”;

朋友吐槽这月莫名其妙地瘦了10斤,还沾沾自喜地认为“终于不用刻意减肥就能瘦了”

……

这些看似平常的小毛病,可能是身体发出的“求救信号”!

今天是中国淋巴瘤患者关爱日,咱们就来聊聊一种年轻人要特别留心的“免疫系统癌”——淋巴瘤。

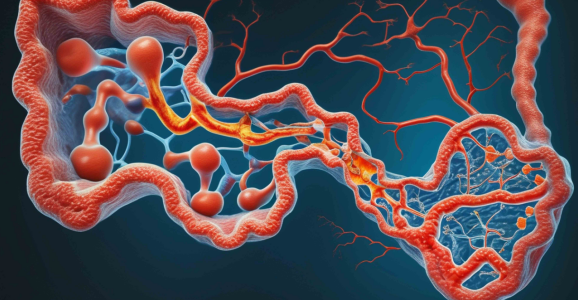

01 先搞懂:淋巴系统到底是啥?

试着把你的身体想象成一座热闹的城市,淋巴系统就是“城市安保系统”。淋巴管就像地下管道,淋巴液则是流动的巡逻车,而淋巴结就是分布在各处的“安保部门”——脖子上、腋下、腹股沟这些地方的小疙瘩(即淋巴结),其实是藏在皮下的“安保部门”。

“安保部门”里住着三种“免疫人员”:

B细胞:相当于“生化武器专家”,能生产抗体,精准打击病毒细菌;

T细胞:是“特警部队”,直接冲上去“手撕”入侵者,还能指挥其他人员作战;

NK细胞:堪称“应急小分队”,遇到癌细胞这种“叛徒”时,能立刻开火。

平时这些“人员”各司其职,城市很安稳。但如果某天,某个人员受到“策反”,突然“叛变”——比如由于DNA出错导致它疯狂复制,还在淋巴结里“扎堆闹事”,淋巴结就成了淋巴瘤。简单说,就是免疫细胞自己“黑化”了。

02 淋巴瘤有两大门派,年轻人更要防这一种

就像武侠小说里的门派纷争,淋巴瘤也分“霍奇金”和“非霍奇金”两大派。

霍奇金淋巴瘤的特点是会产生一种叫“RS细胞”的“叛徒头目”——在显微镜下看,就像个双核怪胎,医生一看到它就能确诊。幸运的是,这一派“战斗力”不算强,早期通过放化疗治愈率能到90%,不少患者治疗后该干嘛干嘛。

非霍奇金淋巴瘤则像个庞大的“犯罪集团”,包含60多种亚型,从刚上大学的18岁青年到退休大爷都可能中招。其中B细胞淋巴瘤占了85%,就像B细胞这支队伍集体“黑化”。

有些亚型特别凶猛。不过,现在有靶向药、CART疗法这些“新式武器”的帮助,不少患者也能长期生存。

划重点:年轻人别觉得癌症离自己远。全球每年新确诊的霍奇金淋巴瘤患者中,20-40岁的年轻人占比不小;而非霍奇金淋巴瘤在大学生群体中也不算罕见,比如EB病毒感染就可能增加风险。

03 身体发的"求救信号",别当小毛病扛

(1)最典型的"报警灯":无痛肿块

脖子、腋下、腹股沟摸到小硬块,不痛不痒,还会慢慢变大(比如从黄豆变成鸽子蛋)。别跟“普通炎症引起的肿块”“皮脂腺囊肿”等搞混——

普通炎症的肿块(即上火):会疼,而且吃几天消炎药就变小;

皮脂腺囊肿:皮肤里堵了个“油袋子”(良性的),形成小包块,不疼但怕感染,不能随便挤。

淋巴瘤的肿块:是“沉默的叛逆者”,越不理它越嚣张。

(2)全身"预警套餐":

以下三个典型信号,出现了就得警惕:

原因不明的发烧:不是感冒那种38℃以下的低烧,而是体温突然飙到38.5℃以上,吃退烧药也没用,断断续续持续好几天;

夜间盗汗:睡着后像被泼了水,能把睡衣、床单全浸湿,甚至需要半夜起来换衣服,醒来以后却不再出汗;

暴瘦:没节食、没运动,半年内体重掉了10%以上(比如120斤的人突然瘦到108斤),还伴随着食欲不振、乏力。

(3)其他隐藏线索

如果淋巴瘤长在胸腔,可能会让人总咳嗽,觉得胸闷;

长在胃里,可能会像得了胃炎一样疼、腹泻;

长在皮肤下,可能会出现摸得到的小疙瘩或红斑。部分人还会出现全身皮肤瘙痒。

这些“不典型症状”最容易被忽略,所以身体有任何持续两周以上的不舒服,都别硬扛,果断去医院检查。

最后说点实在的:预防淋巴瘤,年轻人能做这5件事

1. 别拿免疫力开玩笑:少熬夜、别节食减肥(均衡饮食才能养出强壮的免疫细胞)、学会解压(压力激素会抑制免疫力)。

2. 吃饭用公筷,接吻看时机:减少幽门螺杆菌、EB病毒感染风险。尤其在外面聚餐,别嫌用公筷麻烦;刚感冒或嘴里有溃疡时,暂时和你的ta“保持安全距离”。

3. 远离“隐形杀手”:少用劣质染发剂(选正规品牌,染发前做皮肤测试)、新装修的房子晾够半年再住(用检测仪测甲醛,合格再入住)、做CT等检查时主动问医生“有没有必要”(正常体检的辐射量不用担心)。

4. 定期“扫描”身体:洗澡时多摸摸脖子、腋下、腹股沟,发现持续变大的肿块及时去医院;每年体检加个"淋巴结彩超",买个安心。

5. 身体不会骗你:任何持续两周以上的不舒服(比如莫名发烧、盗汗、体重下降),都别用“年轻人扛得住”当借口。早发现早治疗,拖到晚期才去,治疗难度就大增了。

作者:九一 中国科普作家协会会员

审核:马润林 中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员、博士生导师,中国科学院大学特聘教授

策划:翟国庆

出品:科普中国

注意:本文图片均为版权图库图片,转载使用可能引发版权纠纷

2025-08-07

2025-08-07

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国