自古以来,人类对于遥远星空的探索从未停歇。望远镜,作为观测遥远天体的利器,其发展历程不仅见证了人类对宇宙认知的逐步深化,也体现了科技文明的辉煌进步。1609年8月21日,意大利科学家伽利略发明了第一架天文望远镜,为天文学的发展带来了革命性的变化。从最早的光学望远镜到现代的空间望远镜,这一历程不仅见证了人类对宇宙的认识不断深入,同时也展现了科技发展的巨大力量。

古代望远镜的萌芽

早在公元前4世纪,古希腊哲学家亚里士多德就提出了利用凸透镜放大物体的构想,为望远镜的诞生奠定了基础。 1608年,荷兰眼镜制造商汉斯·利伯希成为这一伟大发明的先驱。某日,他在店前目睹两个孩子通过前后两块透镜观察远处教堂风标,受此启发,他开始亲自尝试,发现利用两片眼镜镜片组合观察,远处风标显著放大。随后,他尝试将两镜片组装,以管子为骨架,经过反复试验最终成功研制出历史上首架望远镜,此发明被公认为现代望远镜的起源。

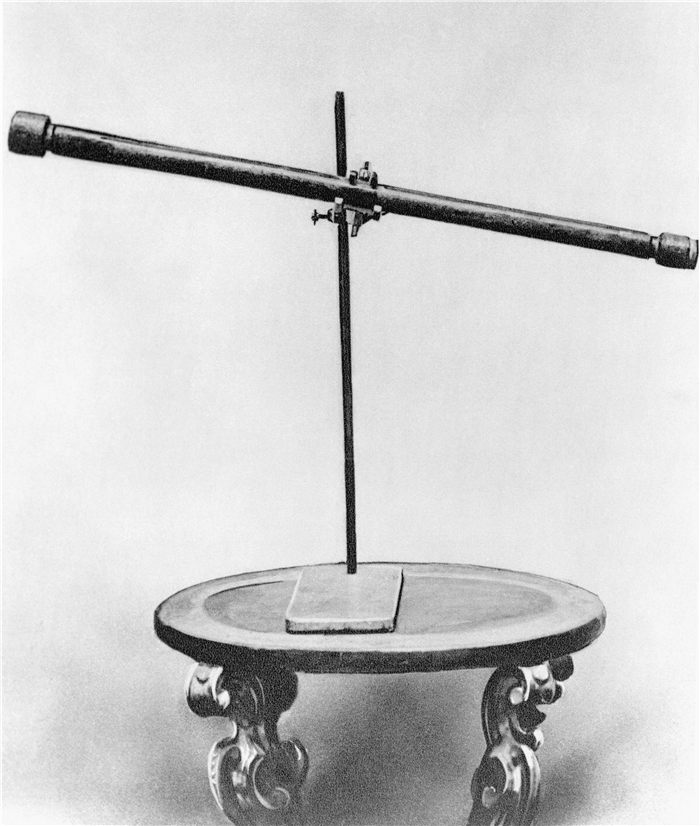

1609年,意大利天文学家伽利略·伽利雷对望远镜进行了革新。他以凸透镜取代凹透镜,打造出长约1.2米、口径约4厘米的折射望远镜,其放大倍数可达20至30倍,成像质量显著提升,观察图像更为清晰。伽利略共制造约30架望远镜,其中10架专用于天文观测。他运用这些望远镜科学观测月球表面,实现了人类对月球的首次科学探索。此后,他依托自制设备,对太阳系展开系统性研究,详细记录了金星位相变化、木星四颗卫星及太阳黑子等现象,为哥白尼“日心说”提供了确凿证据。为纪念这一发现,人们将木星四颗较大卫星命名为“伽利略卫星”。

伽利略的望远镜亦被誉为世界首台天文望远镜,对天文学发展产生了深远影响,带来了革命性变革。

近代望远镜的崛起

1668年,牛顿制成世界上首台反射式望远镜,其口径25毫米,主镜为球面镜。虽性能欠佳,但以反射镜替代折射镜是一大进步。

牛顿反射望远镜(复制品)

不过,因球面镜球差严重、抛物面加工困难,在诞生后的100年里,反射式望远镜发展缓慢。18世纪工业革命带来制造技术保障,1773年,英国天文学家威廉·赫歇尔制成一台口径1300毫米的反射式望远镜,并于1781年借此首次发现天王星。与牛顿式不同,此望远镜省去反射副镜,主反射镜倾斜放置,观测者需站在高镜筒口俯视。赫歇尔一生亲手磨制400多个镜面,记录117600颗恒星数据,尝试描绘银河系结构,其对制镜技术的执着推动人类进入恒星天文学时代。

20 世纪,反射式望远镜迎来黄金时期。1908年落成的威尔逊山望远镜口径达到了1.5米,1917年投入使用的胡克望远镜口径达2.5 米,1948年投入使用的海尔望远镜口径达5米。

与之相比,先出现的折射镜因大尺寸透镜加工难度大,发展缓慢。直至1757年,法国化学家杜隆建立初步色差理论,提出并制造消色差透镜,折射式望远镜才迎来新的快速发展阶段。折射望远镜的代表是189年建成的叶凯士望远镜,其口径1.02米,为当时世界最大。但此后,折射望远镜发展似达极限,因透镜越大越重,越易从中央凹陷变形,影响观测质量。

叶凯士望远镜

现代望远镜的黄金时代

近四十年来,天文望远镜技术迅猛发展,多样化的望远镜已广泛应用于各种观测任务。目前,望远镜的观测范围已超越可见光,实现了全波段覆盖,例如伽马波段的“悟空”,可见光与近红外波段的凯克和哈勃望远镜,以及射电波段的“天眼”(FAST)。同时,望远镜功能也日趋多样化,不再局限于图像摄影分析。

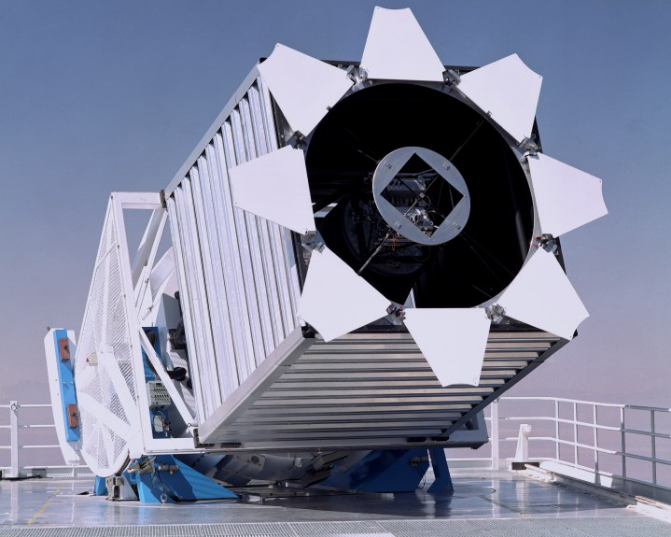

现代可见光与近红外望远镜主要分为三类:以8.2米甚大望远镜为代表的通用型、8.4米口径的大型综合巡天望远镜(LSST)为代表的大型图像巡天型,以及4米郭守敬望远镜(LAMOST)为代表的光谱巡天型。

帕洛玛海尔望远镜

众多现代望远镜提供的观测数据极大地推动了天文学、宇宙学和物理学的发展。其中,帕洛玛海尔望远镜是世界上第一个口径超过3米的现代科学望远镜,其数据揭示了重元素产生的奥秘,至今仍在使用。而斯隆数字巡天望远镜,尽管口径仅2.5米,但其数据已催生近9000篇论文,被引用高达47万余次,持续为天文学家提供丰富的探索资料。

斯隆数字巡天望远镜

值得一提的是,哈勃太空望远镜作为人类首台太空天文望远镜,打破了大气层对观测的限制,极大提升了望远镜的分辨率,从而深化了我们对宇宙的认知。该望远镜于1990年4月24日由“发现号”航天飞机送入太空,至今在距地600公里的轨道上运行。哈勃太空望远镜采用卡塞格林式反射系统,包含主副两个双曲面反射镜,口径分别为2.4米和0.4米。光线经主镜反射至副镜,再穿回主镜中心孔成像,并由精密仪器处理。数据通过卫星传回地面。由于没有了大气层的干扰,哈勃可观测到的距离是地面最强的海尔望远镜的7倍,可探测的宇宙空间是其350倍,图像清晰度也可以达到地上观测的10倍。哈勃望远镜向地球发回超深空视场的影像,帮助解决了长期困扰天文学家的许多基本问题,包括推算出哈勃常数,将宇宙年龄确定为137亿年。

哈勃太空望远镜

参考来源:《华中天文》《观天巨眼》、光明网

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国