希拉里和诺盖的珠峰登顶绝非偶然,而是多年登山经验与默契配合的必然结果。希拉里在新西兰南阿尔卑斯山脉的冰川攀登经历,赋予了他卓越的冰雪地形应对能力;诺盖六次挑战珠峰积累的经验,则让他对这座"世界屋脊"的每一个褶皱都了如指掌。

在正式攻顶前的三周里,这对搭档展开了堪称教科书般的高原适应训练。他们以军事化的纪律在周边山区进行高强度拉练:每天负重攀登8小时,在零下30摄氏度的极寒中练习冰壁攀登,反复测试各种海拔下的体能极限。

探险队独创的"双人搭档制"充分发挥了每位成员的优势。当其他组合还在磨合时,希拉里和诺盖已经形成了近乎心灵感应的配合:一个眼神就能明白对方的意图,一个手势就能预判下一步动作。

探险队利用另一座海拔逾 8000米的洛子峰进行训练

在适应性训练期间,希拉里和诺盖系统掌握了开路式氧气呼吸器的使用技巧。这种设备通过外部氧气瓶供氧,废气则经排气阀排出。为适应负重攀登,他们必须习惯背负这套近20公斤的装备行动。

珠穆朗玛峰的攀登难度主要源于四大自然特征:

1. 冰壁

位于海拔8500米处的40米垂直冰壁,早期探险者曾低估其技术难度。这段被称为"霍因贝尔冰瀑"的断面,至今仍是攀登路线上最危险的技术路段之一。

2. 希拉里台阶的天然屏障

这个海拔8790米的岩石台阶,不仅存在巨型岩块阻碍,更因一具被称为"绿靴子"的登山者遗体(据信是1996年遇难的印度登山者帕卓)而闻名。这个显眼的路标残酷地警示着攀登风险。

3. 生理极限区

海拔8000米以上区域,大气含氧量仅为海平面的30%。在这个"死亡地带",人体细胞会因缺氧而快速衰竭,无氧状态下存活时间不超过48小时。希拉里在回忆录中这样描述海拔7800米的感受:"即便穿着加厚羽绒服,刺骨的寒意仍能穿透每一件衣物,一种源自生命本能的恐惧与孤独感油然而生。"

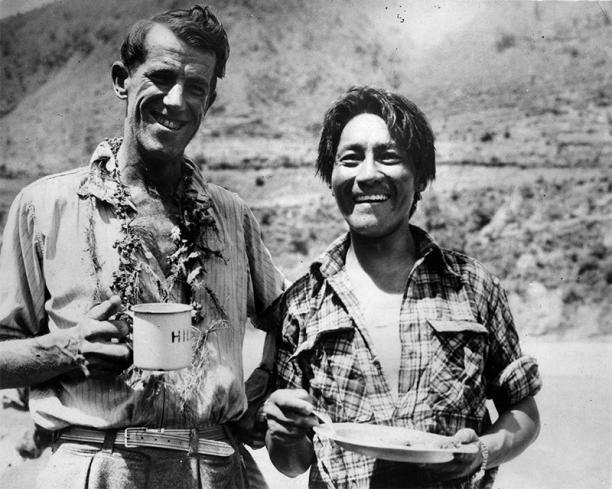

希拉里和诺盖庆祝成功攻顶

高海拔环境对人体的影响

随着海拔升高,大气环境发生显著变化。当登山者来到海拔2500米的高度时,这里的空气含氧量已经降至海平面的75%,医学上通常将这个高度作为高海拔地区的起点。继续攀升至5500米时,由于大气压力降低,空气分子间距增大,含氧量进一步下降到海平面的50%,这意味着登山者每次呼吸获取的氧气量只有平时的一半。

在珠穆朗玛峰攀登过程中,希拉里和诺盖的探险队在海拔8500米处建立了临时营地。如今,这座世界之巅周围已经设立多个永久性营地,为现代登山者提供必要的支持和保障。

极端海拔环境对人体各系统产生严重影响。在海拔5300米的大本营,空气中的含氧量比海平面低50%,而到了峰顶附近,这个数字会骤降至70%。如此严重的缺氧状态会导致脑部功能受损,引发头痛、思维混乱和判断失误。即便在休息时,登山者的呼吸频率也会达到平时的6倍,心脏需要以接近极限的速率跳动才能维持供氧。

高海拔带来的挑战远不止缺氧。强烈的紫外线辐射是平地的两到三倍,可能对裸露的皮肤和眼睛造成永久性损伤。消化系统因供血不足而功能减退,超过80%的登山者会出现恶心呕吐的症状。在登山旺季,夜间气温可能骤降至-30℃,冻伤风险显著增加,通常从四肢末端开始向躯干蔓延。

成功登顶需要具备多方面要素。希拉里和诺盖的成功不仅源于他们的勇气和热情,更得益于充分的准备和时机的把握。1952年,当得知法国登山队获得攀登许可后,英国方面立即组织探险队展开行动。两位登山者在前人经验的基础上,仔细研究了氧气供应、危险区域识别和最佳攀登时机等问题。他们选择在5月进行尝试,这个季节的风速相对较小,雪崩风险也较低。

虽然希拉里和诺盖是首对成功登顶的组合,但他们并非最早尝试攀登珠峰的人。正是通过总结前人经验,他们才能制定出更完善的攀登计划,最终在1953年5月29日完成这一历史性壮举。

文中图片均来源于《How it works》杂志

作者:《how it works》科普团队

审核:孙轶飞 河北医科大学医学教育史研究室主任 中华医学会医史分会委员

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国