2025年夏天,在围场棋盘山的灰色泥岩中,河北省区调院地质古生物研究团队发现了一只沉睡了1.3亿年的古蚊。显微镜下,它纤细的翅膀、修长的足和锋利的口器,清晰得仿佛刚刚停落在湖畔的叶片上。

这只蚊子来自著名的热河生物群。亿万年前,它生活在火山湖畔,在裸子植物与早期被子植物间穿梭,寻找吸血的机会。直到一场突如其来的火山喷发将它掩埋在泥岩之中,从而幸存为化石,得以穿越时空与我们相遇。

地质队员在野外开展化石调查工作

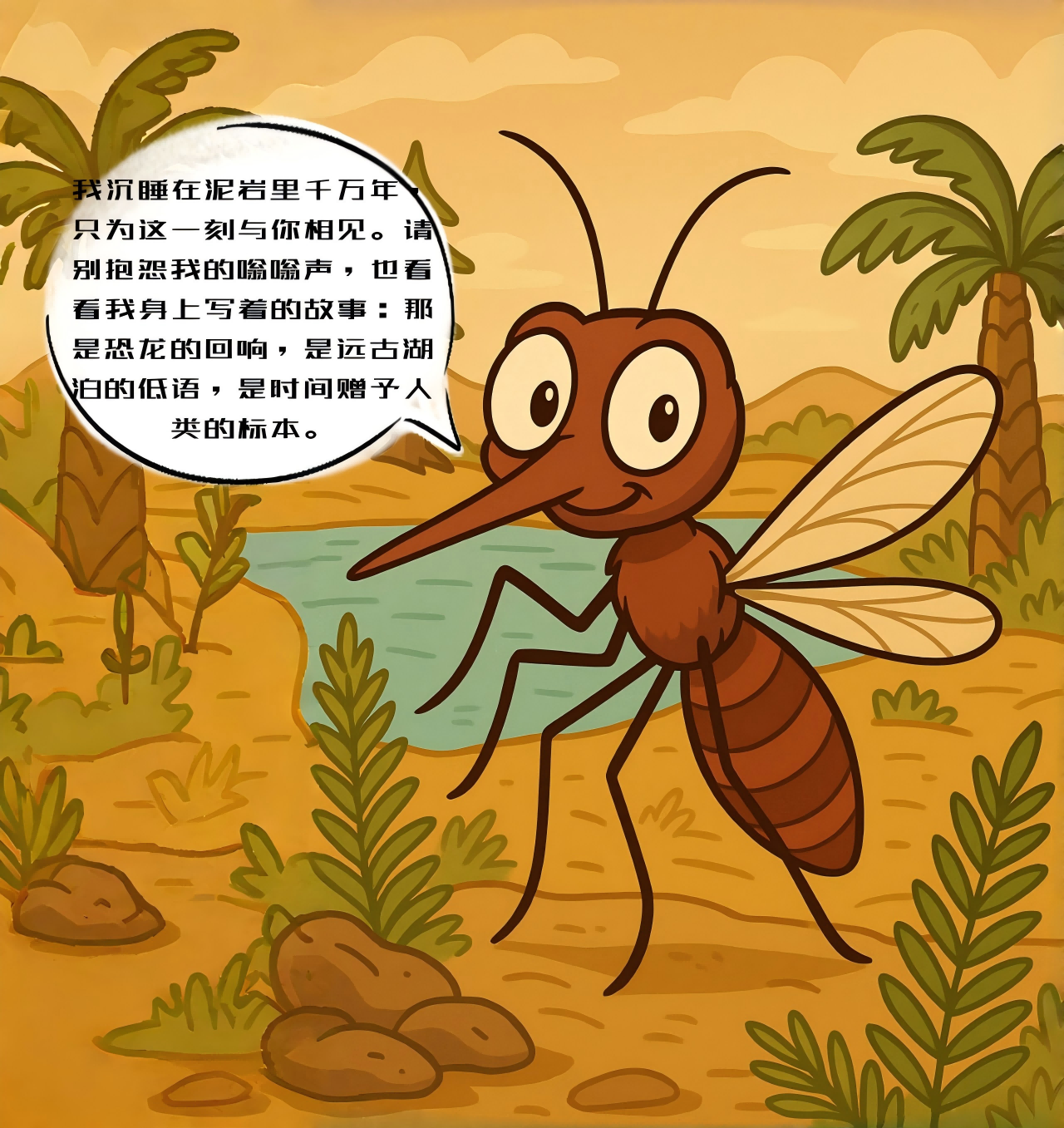

古蚊的自述

“我曾飞舞在恐龙与孔子鸟的时代。那时,湖面宁静,水草丰茂,火山却常常带来毁灭。火山灰落下,将我定格在最后的瞬间。

我属于双翅目的长角亚目,和如今的蚊子并无二致。雌蚊口器细长如针,可以刺破皮肤吸食血液;雄蚊则温和得多,以花蜜和汁液为食。我们与蜻蜓、蜘蛛、鸟类和小型恐龙共处,也常常成为它们的猎物。

生命短暂,环境残酷,但我们的族群繁衍不息,最终飞过亿年,落在了你们的眼前。”

古蚊化石的科学价值

显微镜下蚊类化石

这枚蚊化石的保存状态极为精美:翅脉、足部、口器纤毫毕现。它不仅丰富了热河生物群的研究材料,还为揭示蚊类起源与演化提供了关键证据。科学家推测,蚊类大约起源于侏罗纪末期,在白垩纪迅速扩散,逐渐演化出以吸血为生的习性。

这一发现也印证了此前黎巴嫩琥珀中蚊化石的研究成果:蚊类的历史远比人类想象得更悠久。

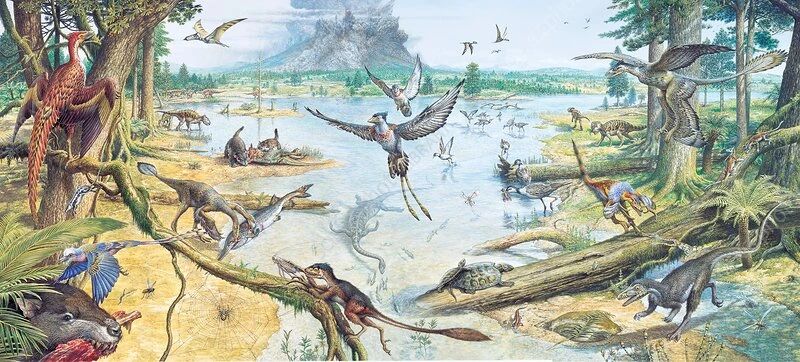

热河生物群生存场景复原图(来自网络)

从白垩纪到今天

围场如今是塞罕坝林海与坝上草原的生态宝地,而在远古,这里曾是火山湖泊环绕的天地。火山喷发与湖泊沉积交替上演,让昆虫和植物被定格在泥岩中,成为古生物学的珍贵资料。

今天,当我们在夏夜被蚊声扰醒时,也许很难想到,这微不足道的昆虫,竟已飞行了上亿年。它们的存在,是生命韧性与大自然巧合共同留下的印记。

(图片来自网络)

2025-09-16

2025-09-16

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国