1994年9月17日,他们隔离两年,只为再造一个“新地球”——美国科学家走出“生物圈2号”

长久以来,科学家们常将人类赖以生存的地球形象地称作“生物圈1号”。为深入探究生态系统失衡问题,20世纪80年代,美国斥巨资精心打造了一个高度模拟地球生物圈的完全封闭式实验基地,即广为人知的“生物圈2号”。该基地旨在探索人类能否在封闭的生态系统中独立生活与工作,并研究具体的生活工作模式,同时为太空移民的可行性研究提供关键数据支撑。然而,这一实验最终未能取得成功。1994年9月17日,一度曾引起轰动的“生物圈2号”内的第二批总共7名试验人员,提前离开了在其中生活了6个多月的“人造小地球”。

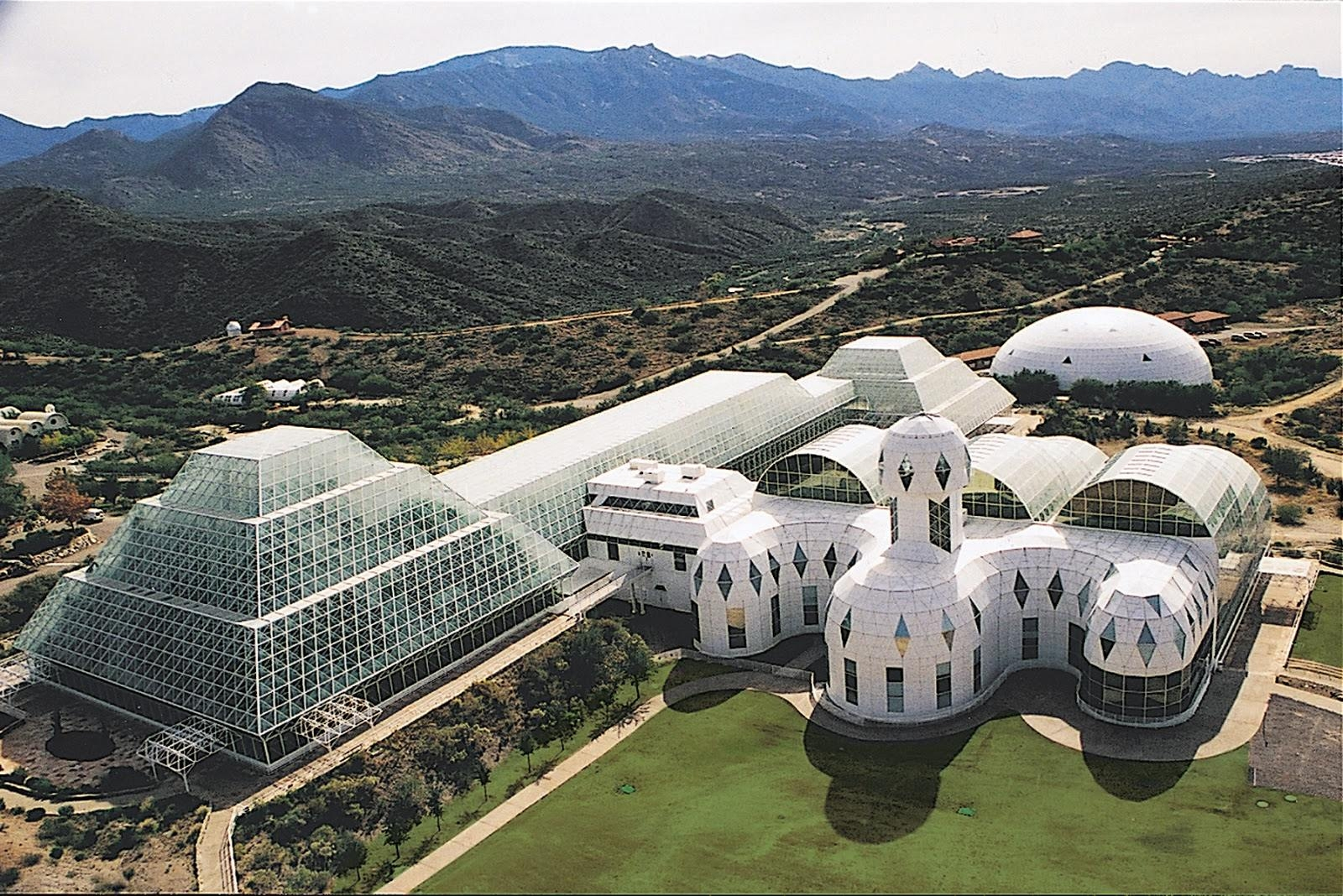

位于美国亚利桑那州的荒漠中的“生物圈2号”

作为全球首个依据生态系统原理运行、且维持时间最长的封闭住人实验项目,“生物圈2号”究竟为人类留下了哪些宝贵的经验与深刻的教训?展望未来,人类是否真的有能力构建一个完全独立于地球环境的生态系统?

与世隔绝的“世外桃源”

20世纪60年代,人类步入宇航时代。在该宏大工程启动前,宇航员在太空的最长生活记录已超200天,但其生活必需品均源自地球,食物为携带品,氧气亦为人工供给。

因此,人类很早就产生了在外太空构建地球生态系统的设想,旨在使宇航员能在太空实现自给自足。当然,这仅为当前基础构想,科学家更期望能研发出一种模拟地球生态的模式。

事实上,“生物圈2号”并非此类构想之首创。前苏联于1972年,耗时7年打造了类似封闭式生物实验基地BIOS-3。该基地体积315立方米,最多容纳3人,共进行10次载人模拟实验,其中3名研究员最长在舱内停留180天。但BIOS-3未严格遵循“完全封闭”原则,舱内垃圾未被重复利用,而是移出密闭空间。

自1984年起,美国石油大亨爱德华·巴斯亦计划打造类似BIOS-3的人造封闭系统,他为“生物圈2号”项目投入2亿美元。历经7年设计与施工,汇聚众多顶尖科学家与工程师之力,“生物圈2号”最终在美国亚利桑那州荒漠中建成。

“生物圈2号”总占地面积13000平方米,总体积约180000立方米。外观上,它似大型玻璃温室,实则内部构造精妙。圈内包含雨林、海洋、荒漠、草原、沼泽五大生态系统,另有约2020平方米农场土地,种植多种粮食作物。居住区指挥室通过5000多个传感器,有效监控温度、湿度、光照强度、水流量、PH值、二氧化碳浓度及土壤湿度等指标。

该系统近乎完全与外界隔绝,所有门窗均经严格密封处理。地下部分亦浇筑了厚达两米的混凝土,显著提升了生物圈2号的气密性,其年泄漏率不超过10%。相较之下,其他闭式人工生态系统(如前述的BIOS-3)的日泄漏率则高达1%至10%。

弊端逐渐显现

1991年9月26日,随着一扇大门缓缓关上,一个宏大的计划正式开始了。在此之前,经过严格筛选,8位科学家(4男4女)脱颖而出,成为“生物圈2号”的首批入驻者。他们各自深耕于生物学、海洋学、医学、心理学、工程学等多个科学领域。

与科学家们同行的,还有庞大的生物群体。整个“生物圈2号”内,汇聚了4000个物种,其中动物种类繁多,涵盖软体动物、节肢动物、昆虫、鱼类、两栖动物、爬行动物、鸟类及哺乳动物等;植物种类也极为丰富,包括浮游植物、苔藓、蕨类、裸子植物及被子植物等,总数约3000种;此外,还有约1000种微生物,如细菌、粘菌、真菌、微藻等。

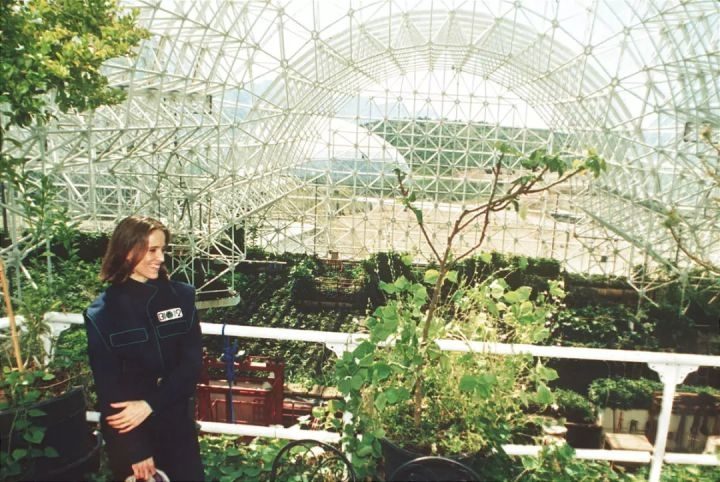

科学家们带了约4000个物种进行试验

初入“生物圈2号”,科学家们满怀憧憬,其心情堪比登月者。他们期望这个模拟地球能够促成所有生物和谐共生,各展其能。每日清晨,科学家们会投入4小时维护生态系统的平衡,诸如检查各子系统运行状况、播种收割作物等;午后则安排4小时进行各类实验与研究,包括分析空气成分、探究水土性质以及照料动植物等。

“生物圈2号”与外界完全隔离,仅允许太阳光穿透。在此生态系统中,植物为动物提供氧气与养分,动物则释放二氧化碳供植物吸收,人类通过耕种与饲养获取食物,而土壤中的微生物则负责分解动植物的遗体与排泄物,形成循环往复、相对稳定的生态体系。

然而,随着时间的推移,一系列棘手问题接踵而至。首要难题便是粮食产量的大幅下滑,严重影响了生活质量。尽管首批入驻者堪称各领域精英,却唯独缺乏精通农耕的“农民”。尽管耕作区域广阔,但因缺乏耕作技术,种植的麦子、水稻总是无法结籽。

而更令他们忧心忡忡的,则是虫害问题。由于“生物圈2号”是一个完全封闭的系统——严禁将有毒性的杀虫剂与除草剂带入相关区域。为此,相关人员只能采用生物防治手段或较为原始的治理方式,如喷洒肥皂水、硫磺,使用芽孢杆菌等,来抑制虫害滋生。然而,这些治理措施成效有限,大片田地仍被害虫肆虐。加之当年光照不足,粮食供应问题由此凸显。

为应对粮食减产困境,科学家们主动节食,每日摄入能量大幅减少,有时甚至低于一千卡路里,时常忍饥挨饿。在两年时间里,4名男性平均体重下降18%,4名女性平均体重下降10%。其中,一位体重达200斤的男子,入内时为肥胖体型,出时已减重50斤。

在“生物圈2号”内人靠耕种作物、饲养动物获取食物

“生物圈2号”的宝贵经验

自生物圈2号启用以来,其内部大气环境始终处于不稳定状态。除每日数据大幅波动外,氧气浓度持续走低,二氧化碳浓度则持续攀升。实验启动9个月内,生物圈2号内氧气浓度由20.51%降至16.95%;至1993年1月中旬,该数值进一步降至14.5%。14.5%的氧气浓度意味着什么?这一数值相当于地球海拔4000米处的大气含氧量。

除氧气含量锐减外,二氧化碳及氧化亚氮浓度亦多次突破安全阈值。以二氧化碳为例,至1993年2月,其浓度已达地球正常水平的十倍以上。

这个曾被视为理想生态模型的微型地球,其系统平衡迅速瓦解。高浓度二氧化碳导致人造海域酸化加剧,致使大量鱼类及珊瑚死亡。

“生物圈2号”含氧量逐渐降低,植物死亡

生态崩溃的连锁反应显著:25种脊椎动物中仅6种存活,昆虫种群近乎灭绝,蜜蜂、蜂鸟等关键传粉物种全部消亡,导致众多植物无法完成自然繁殖。同时,降水系统失衡使人造沙漠演变为丛林与草地。至此,生物圈2号实验以失败告终。

这一失败为人类提供了重要警示。作为全球规模最大的密闭人工生态系统实验,生物圈2号虽未达预期目标,却为生态重建积累了宝贵经验。当前,其研究重心已转向地球人类生存环境分析,特别是二氧化碳浓度超标的不利条件,恰为评估大气二氧化碳浓度上升对人类潜在影响提供了关键研究参数。

参考来源:《金融博览》《世界科学》、科普中国

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国