你见过身体半透明,能通过皮肤看到它内部器官在跳动的动物吗?

这样的青蛙出现在了国际自然科学顶刊《科学》(《Science》)的封面!

《科学》封面:真正的隐身术!为了变透明,连血液都“消失”了。图片来源:《科学》

它就是跗蛙科(Centrolenidae)玻璃蛙属的一种神奇的生物——赤心玻璃蛙(Hyalinobatrachium colymbiphyllum),一种来自中美洲和哥伦比亚雨林的小型青蛙,白天睡觉时几乎可以从视觉上消失在叶片上,让天敌找不到踪影。这种奇特的隐身术背后,藏着一个惊人的生理秘密。今天,我们就来深入探索这只“雨林隐形忍者”背后的科学魔法。

赤心玻璃蛙。图片来源:百度百科

“隐身特工”的外形与习性

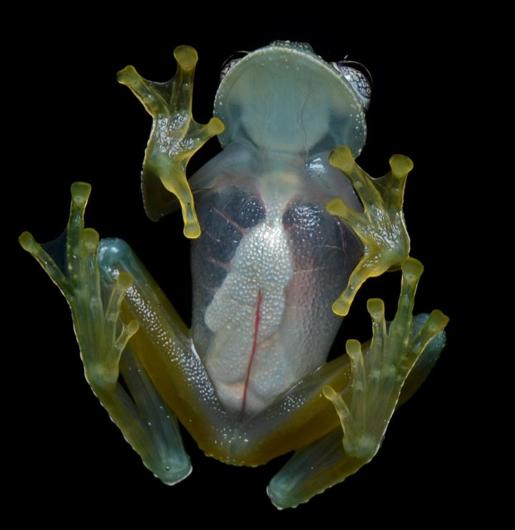

赤心玻璃蛙多分布于热带雨林里的溪流附近的树木上,它们体型小巧,雄性青蛙长 22-27 毫米,雌性青蛙长 24.5-29 毫米,大约相当于一枚一元硬币的直径(2.5 厘米)。它们背部呈亮绿色,肚皮和腿部半透明。夜间,它们会低垂在树叶上鸣叫和交配,清晨时挂在叶背睡觉——这个位置正好露出透明腹部,把自己变成漫天绿叶的一部分,让捕食者难以发现他们。

当它们趴在叶片上时,由于皮肤和肌肉的透明度极高,骨骼、脏器甚至血管都若隐若现。肉眼几乎分辨不出它们的轮廓,只有在光线透射下才能看到内脏光影,仿佛一个小小的“隐形斗篷”笼罩在身体上。

睡觉的赤心玻璃蛙。图片来源:Duke Engineering

生物隐身术的“核心秘密”

要了解赤心玻璃蛙的“隐身术”,就先要知道为什么大多数动物的皮肤是不透明的。

动物的身体就好像一碗果蔬汤——里面有各种蔬菜(细胞)、粉丝(纤维)、调味料(色素)等等,这些东西都会让我们看不清原本的汤底。这是因为光在不同组织界面上会发生散射和吸收,导致其无法透过生物体,因此大多数生物的皮肤是不透明的。

那我们再研究一下玻璃蛙皮肤透明的原因。

在2022年底由杜克大学生物学教授桑克·约翰森组织的研究团队发表了一项关于赤心玻璃蛙的新研究,发表在了《科学》(《Science》)的封面上,这项研究指出:赤心玻璃蛙的皮肤能够如此透明,是源于它们的绝招——“血液隐藏术”!

玻璃蛙睡觉时和活动时的皮肤透明度对比。图片来源:Duke Engineering

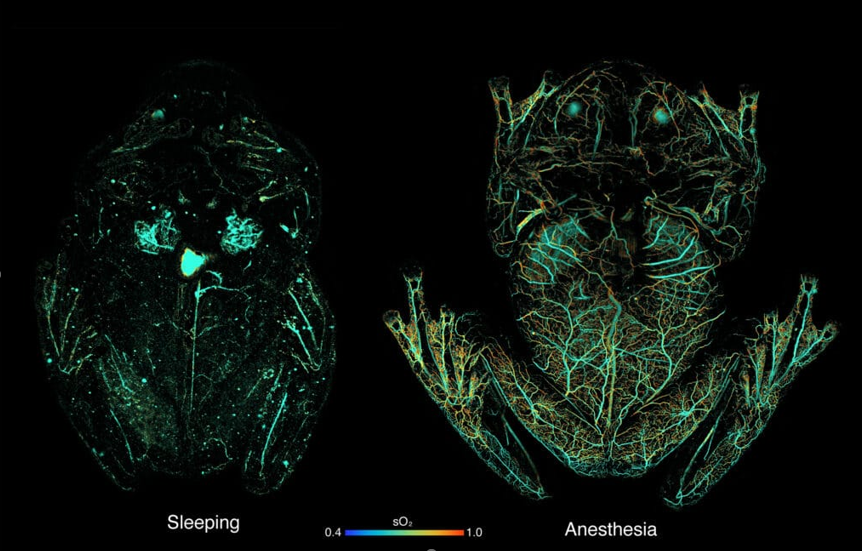

科学家们利用光声显微术(Photoacoustic microscopy, PAM),能够实现在这些蛙睡眠和活动时跟踪红细胞的变化。这项技术的工作原理是向生物组织发射特定波长的激光,当激光被组织中的分子吸收后,分子受热膨胀,从而产生超声波并传回超声传感器。通过分析这些强弱不同的信号,就能生成组织中分子结构精细的彩色生物医学图像。

对于赤心玻璃蛙来说,PAM是一种非侵入性的成像技术,由于红细胞本身含有大量的造影剂(血红蛋白),与此同时不同类型的细胞会吸收和反射不同波长的光。因此,它不需要使用造影剂或令青蛙感到不安的注射剂,而所以,PAM是追踪红细胞最理想的工具。

利用PAM技术追踪红细胞变化图。图片来源:Duke Engineering

检测结果发现,在玻璃蛙睡着时它们的红细胞集中转移到肝脏中,腹部其他部位几乎没有红细胞,所以呈现出几乎“看不见血”的现象。数据还指出:睡眠状态下,平均约90%的红细胞从循环系统中暂时转移,聚集到肝脏处,皮肤中的血红蛋白含量显著减少,皮肤血管几乎“空载”——意味着光线几乎可以完全穿透!皮肤的透光率提升了2-3倍。

同时,赤心玻璃蛙的组织中本就缺乏色素细胞,这意味着皮肤本身不会像大多数脊索动物那样显色;加上全身细胞结构均匀,光线穿过时几乎不会被散射,这也增强了透明效果。

所以对于赤心玻璃蛙来讲,它就像个会“藏料”的大厨——睡觉时把“汤里的干货”全塞进肝脏(相当于把蔬菜和粉丝捞到锅底一角藏起来),剩下的汤水就变清了,让光线可以直接透过!

“隐藏血液”是一种主动、可逆、由生理调控控制的隐身机制。赤心玻璃蛙不是被动伪装,而是主动关闭身体最显眼的“红色信号”。

赤心玻璃蛙是如何做到“血液失踪”而不死的?

能把绝大部分血液聚集到一个器官而无血栓,这是所有陆生脊椎动物中前所未见的奇迹。大多数动物这么做会造成组织器官缺氧甚至中毒、休克。

但赤心玻璃蛙并没有,这是因为它们在调度红细胞时,保留约10%的血液在循环中,用来维持氧气供应与血压。科学家推测玻璃蛙在睡眠中进入低代谢状态,对氧气的需求大幅下降,从而在低血流量下也能够维持生命活动。

玻璃蛙透明腹部(图片来源:Geoff Gallice)

杜克大学的科学团队目前在研究它们如何在聚血过程中避免血液凝结,以及如何在恢复状态时迅速把血细胞送回全身。这一机制可能为人类血栓防控和器官保存提供新思路和方向。

进化为何要隐形?

为什么玻璃蛙白天要“隐身”呢?

这是因为白天——赤心玻璃娃处于阳光下的最危险时刻。鸟类、蛇等捕食者利用颜色和体形识别猎物。而玻璃蛙通过皮肤加血液双重透明隐形,打破光线反射轮廓,模糊身体边缘,实现“边缘扩散隐蔽”,让自身几乎与叶片融为一体,扰乱捕食者的视线,达成自我保护的目的。实验证明,这种半透明保护机制比单纯的色彩伪装更加有效,大幅降低被捕食者捕食的概率。

绿色玻璃蛙在叶子表面的伪装。图片来源:Duke Engineering

此外,赤心玻璃蛙透明度极高,在部分研究中被认为是气候变化敏感的“生态指示物”,它们对温湿度变化敏感,因此其数量变化可能反映雨林微气候的变化。所以它们的存在指示着雨林生态的健康与变化。

赤心玻璃蛙。图片来源:维基百科

小小赤心玻璃蛙带给人类大大启示

赤心玻璃蛙的隐身机制,不只是生物奇观,更启示了人类科技探索的方向:

医疗血栓治疗:研究其在高浓度血液状态下保持不凝结的机制,或将应用于心脏手术、器官移植、体外循环、抗血栓。

材料科学与仿生技术:借鉴赤心玻璃蛙的透明特性。

新型影像技术:光声显微成像是一种无创跟踪血流的技术,在赤心玻璃蛙研究后或可推广到临床诊断,提高对血管性病变的捕捉精度。

自然的透明交响

在夜幕降临,雨林微光,一只玻璃蛙安静地睡在叶背,它把血液藏在肝脏里,只剩玻璃般透明的皮肤,仿佛“水珠”一般,隐匿于自然交响中。玻璃蛙并不仅仅是可爱的小动物,它还将“隐身”从科幻带入现实。在它小小的身体里,自然演绎了一套高度智慧的迷彩方案:隐藏血液,透明身体。这种进化的奏章,不仅让地球生物的奥秘更生动,也激发了人类对生命极限的思考。(李尚鸿)

审核:张云峰 中国科学院动物研究所 研究员

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国