(图由AI生成)

打嗝是最常见却也最莫名其妙的身体反应之一。你可能正在安静吃饭,忽然胸腔一紧,喉咙里弹出一个不合时宜的“嗝”;或者在安静的课堂里,有人憋不住打了一个长长的“嗝”,引来一阵笑声。它短促、规律,又带着点滑稽。但如果打嗝频繁、时间过长,就会让人极度难受。

表面看来,打嗝只是一个小动作,但医学和生理学研究告诉我们,这背后其实牵扯到复杂的神经机制和进化遗产。

“嗝”一下,你的身体发生了什么?

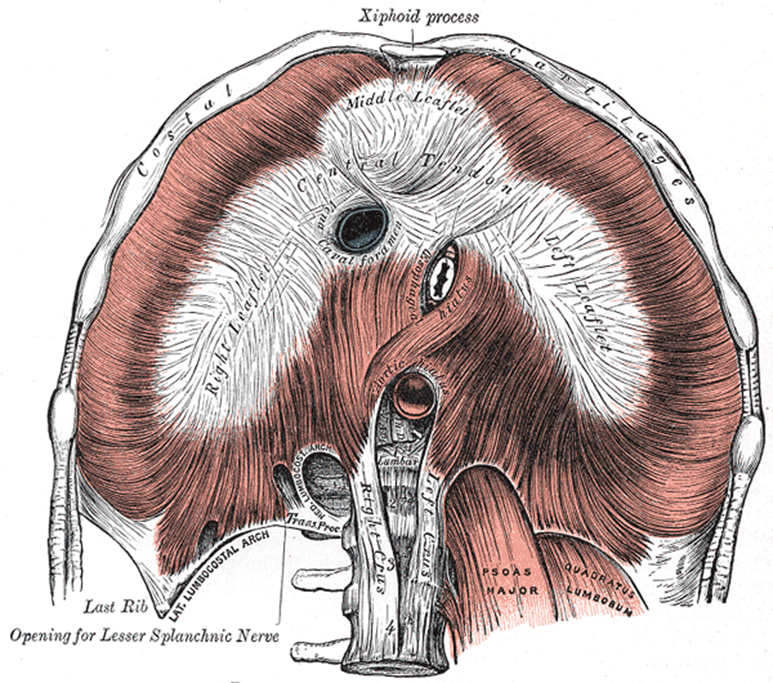

打嗝的核心主角是膈肌。它是一块位于胸腔和腹腔之间的大块肌肉,如同一个活塞,掌控着我们的呼吸。当膈肌收缩,胸腔扩张,空气被吸入;当它放松,空气被挤出。

膈肌解剖示意图(图片来源:维基百科)

正常的呼吸平稳而安静。但在打嗝时,膈肌会突然不自主地痉挛式收缩,导致空气被瞬间猛吸入肺部。几乎在同一瞬间,喉咙里的声门(声带所在的位置)会猛地关闭,截断气流。这股被“急刹车”的气流冲击关闭的声门,便发出了我们熟悉的“嗝”声。整个过程短暂、迅速,且完全不受我们主观控制。

我们为什么会打嗝?

至于为什么会触发这种痉挛,医学界提出了多种可能解释。最常见的诱因是消化系统受到刺激。吃饭太快、喝碳酸饮料、吞入过多空气、胃部扩张,都会牵动邻近的膈神经,引发膈肌不规律收缩。某些食物,例如过辣或过烫,也会增加打嗝的概率。

婴儿打嗝(图片来源:中国新闻网)

除此之外,精神因素同样可能触发,比如紧张、情绪波动,甚至突如其来的惊吓。有些新生儿在哭闹后出现频繁打嗝,就是因为未成熟的神经系统更容易受到刺激。

一个来自远古的“神经回声”?

除了生理和病理原因,一些进化生物学家提出了一个更浪漫的假说:打嗝,或许是我们从“鱼”类祖先那里继承的进化遗迹。

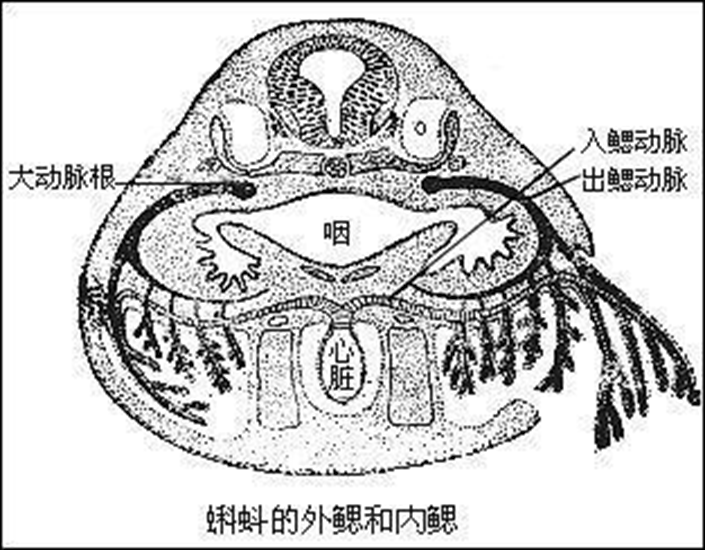

这个假说认为,打嗝的神经回路与两栖动物(如青蛙)的蝌蚪阶段非常相似。蝌蚪用鳃呼吸时,会通过一个“猛吸—关闭声门”的动作,让水流经鳃部,同时防止水进入肺部。这个动作模式——膈肌(或类似肌肉)收缩吸入,声门关闭阻断——与人类打嗝惊人地一致。

蝌蚪鳃呼吸示意(图片来源:维基百科)

因此,科学家推测,这套古老的神经反射弧在进化过程中被保留了下来,虽然在现代人类身上失去了原有的功能,却偶尔“失灵”,成了我们今天的小麻烦。

打嗝停不下来?警惕这些问题

短暂打嗝通常无碍,但若持续超过48小时,就被称为“顽固性打嗝”。研究显示,这往往与神经或代谢疾病相关,例如中枢神经系统病变、胃食管反流、肝脏或肾脏疾病,甚至某些药物副作用。

历史上还有极端案例:美国一位名叫查尔斯·奥斯本(Charles Osborne)的男子,从1922年开始连续打嗝,直到1990年才停止,持续了68年。当时奥斯本跑遍了医院也没找到有效的治疗方法。

尽管现代医学在奥斯本打嗝病出现一个世纪后取得了长足进步,但长期打嗝的治疗方法仍难以找到。这种罕见案例,时刻提醒我们打嗝并非总是无害的插曲。

花样百出的“止嗝大法”,科学吗?

长期打嗝的女子 (图片来源:Guinness World Records )

打嗝的治疗方式也因此衍生出许多方法。从民间偏方到医学手段,核心思想都是试图“重置”膈肌和神经的异常反射。

屏住呼吸、快速喝水、吓一跳、舔柠檬、拉舌头,这些看似荒唐的民间做法,其实都有一定的科学道理。它们通过改变呼吸节律、强烈刺激咽喉或迷走神经,从而“覆盖”掉引起打嗝的神经信号,中断膈肌的痉挛。

现代医学在顽固性打嗝时则会考虑药物干预,比如使用加巴喷丁、甲氧氯普胺等药物调节神经活动。在极少数情况下,还会采取电刺激迷走神经的方式来缓解。

打嗝,这个我们习以为常的生理反应,像一个连接点,把消化、呼吸、神经和进化史串联在了一起。它既有临床医学的严肃警示,也能引发我们对生命演化的无限遐想。

或许下次你再被突如其来的“嗝”打断,不妨多想一步:这不仅是胃里气体的小动作,更是数亿年进化留下的神经回声。(崔孟羽 杨雨鑫)

策划:刘颖 张超 李培元 杨柳

审核:中国科学院遗传与发育生物学研究所 研究员 马润林

2025-10-03

2025-10-03

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国