【编者按】曾几何时,是什么契机,让早期人类社会决定将野性十足的生灵,变为朝夕相处的伙伴?从提供衣食、助力农耕的牛羊猪,到守护家园、慰藉心灵的犬与猫,它们如何一步步融入人类社会,并被我们彻底改变?我们推出《动物驯化科学史鉴》系列,将带您穿越时空,重返那些改变世界的关键历史,一同探寻人类与动物伙伴们结缘的恢弘历程。

它们是清晨第一声报晓的使者,也是人类餐桌上最常见的蛋白质来源——如今,家鸡的身影遍布世界各地,它们是如此平常,以至于我们很少去思考它们的来历。

公鸡(左)与母鸡(右)(图源:AndreiNiemimäki)

如果把时间拨回几千年前,这种熟悉的鸟类却曾隐匿在热带丛林深处,与人类几乎没有交集。它们是如何走出林间、走进人类生活的?这一过程究竟始于何时、何地,又因何而起?这些问题的答案,并不像我们想象中那样简单,甚至曾让科学家争论了上百年。今天,就让我们走进家鸡的驯化历史,来一探究竟。

Part 01 寻根溯源:家鸡的祖先是谁?

要追溯家鸡的起源,首先必须确定其野生祖先。科学界的目光很早就锁定在雉科(Phasianidae)原鸡属(Gallus)的四种鸟类上,它们分别是:

红原鸡(Gallusgallus):分布于南亚、东南亚和中国的南部地区。

红原鸡的雄性(右)与雌性(左)(图源:DhritimanMukherjee)

灰原鸡(Gallussonneratii):分布于印度次大陆。

灰原鸡的雄性(左)与雌性(右)(图源:KlausRudloff)

锡兰原鸡(Galluslafayettii):斯里兰卡特有种。

锡兰原鸡的雄性(右)与雌性(左)(图源:EdmundasGreimas)

绿原鸡(Gallusvarius):分布于印度尼西亚的部分岛屿。

绿原鸡的雄性(左)与雌性(右)(图源:DanCowell)

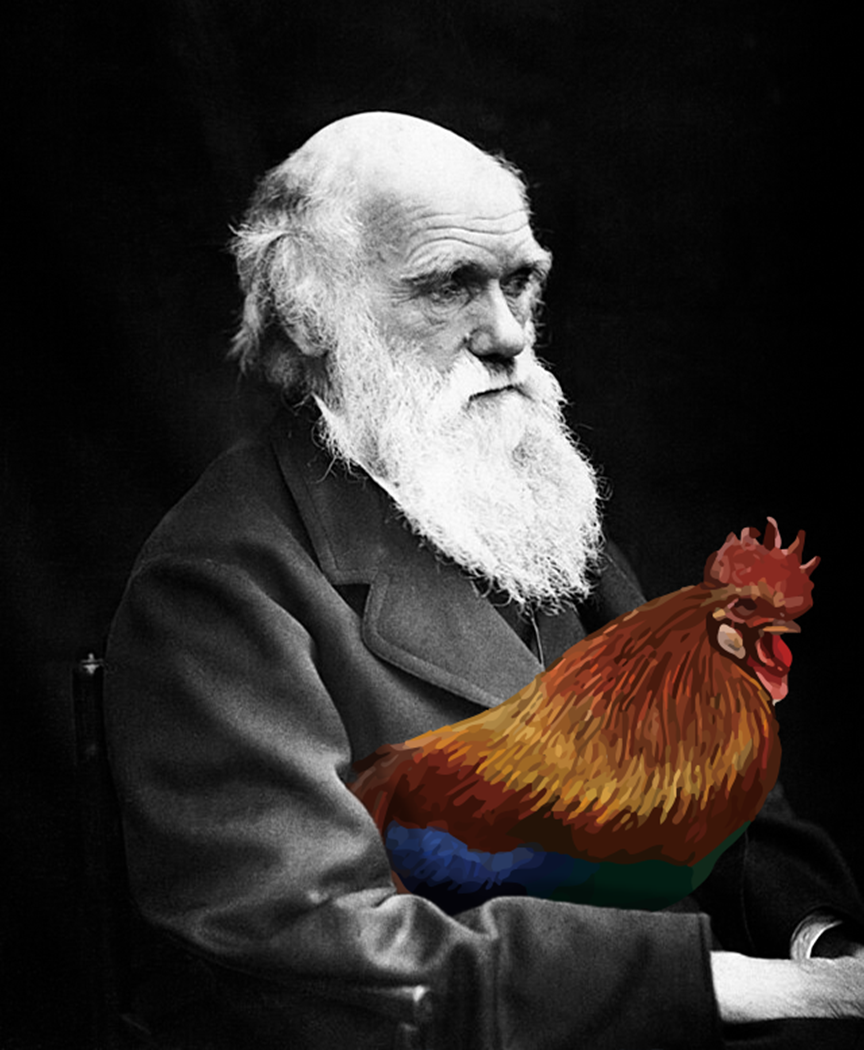

从外观上看,红原鸡最有“鸡祖相”。它们羽色艳丽,雄鸡尤其英武,拥有鲜红的鸡冠和亮丽的羽毛,警惕性极高,稍有风吹草动便会遁入林中。第一个正式提出“红原鸡是家鸡唯一祖先”的,正是进化论的奠基人达尔文 。

查尔斯·达尔文(图源:Julia Margaret Cameron)与红原鸡(图源:DataBase Center for Life Science)

达尔文在其著作《动物和植物在家养下的变异》(The Variation of Animals and Plants under Domestication, 1868)第七章中指出,家鸡很可能由广泛栖息于印度及部分东南亚地区的红原鸡演变而来。它们易于驯化,且与家鸡交配能产生有繁殖能力的后代,这似乎为“单起源说”提供了铁证。

然而,随着研究的深入,科学家发现其余三种原鸡同样可以与家鸡杂交并产生可育后代,这为“多起源说”提供了理论基础,即家鸡的血统并非来自单一的红原鸡,而是多个地区多个原鸡物种共同贡献的结果。

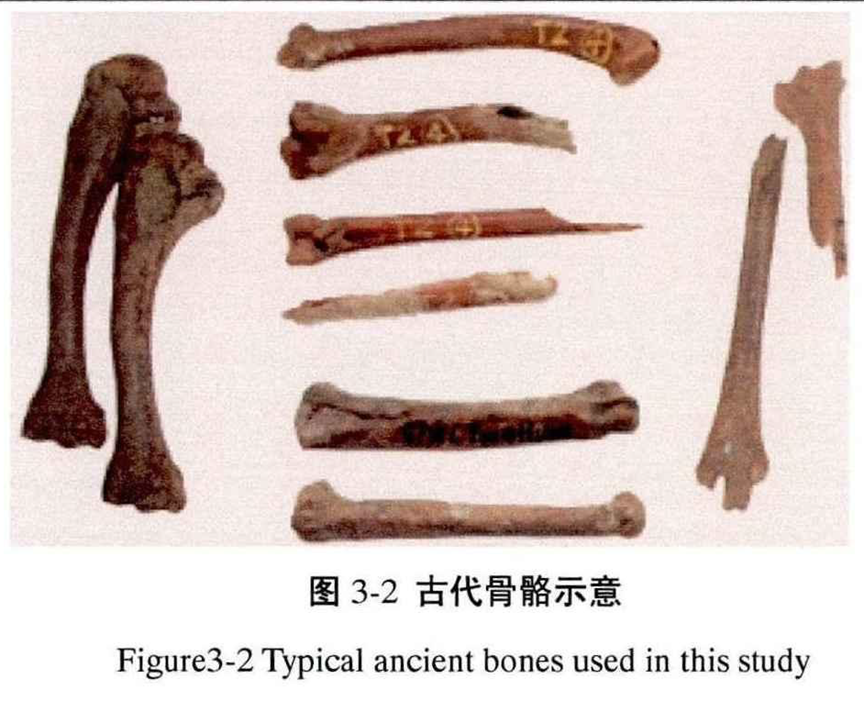

中国河北省的武安磁山遗址和徐水南庄头遗址中早期禽类骨骸遗存的发现,也曾被认为是红原鸡在该处独立驯化的证据,间接支持了“多起源说”。

遗址中出土的鸡骨遗存

(图源:向海(2015).利用古代DNA信息研究家鸡起源驯化模式)

随着分子生物学技术的发展,这场争论进入了基因层面。

2020年发表在《细胞研究》(CellResearch)上的一项里程碑式的研究,通过分析来自世界各地的863只家鸡和红原鸡五个亚种及其他原鸡属鸟类的完整基因组,精准地锁定了家鸡的直系祖先,一锤定音。结果明确指出,全球数以百亿计的家鸡,几乎都起源于红原鸡下的一个特定亚种——滇南亚种(Gallusgallusspadiceus)。

滇南亚种原鸡的雄性(左)与雌性(右)(图源:Xavier Rufray)

这个亚种如今主要分布于中国的西南部、缅甸北部和泰国北部一带。逻辑链条因此变得异常清晰:既然所有家鸡的“基因根目录”都源自这里,那么最初的驯化事件,最可能就发生在这里。

Part 02 鸡是什么时候被驯化的?

基因组分析显示,家鸡与滇南亚种原鸡,早在距今9500±3300年前便走上了各自的演化道路。然而,这仅仅是遗传分化的开始,并不等同于驯化的完成。要找到确凿的驯化证据,我们还需将目光投向考古学。

这个关键证据在2022年浮出水面。一项发表于《美国国家科学院院刊》(PNAS)的重磅研究,对全球89个国家、超过600个遗址的鸡骨进行了全面复核。结果令人震惊:过去许多被认为是“家鸡”的早期遗骸,原来都存在“身份乌龙”或“年代错误”——它们要么是来自不同亚种的雉鸡,要么因地层变动被错误地定年。

家鸡的生物文化起源和传播(此处的“生物文化”是指兼具生物与文化双重背景的研究,图源:PNAS)

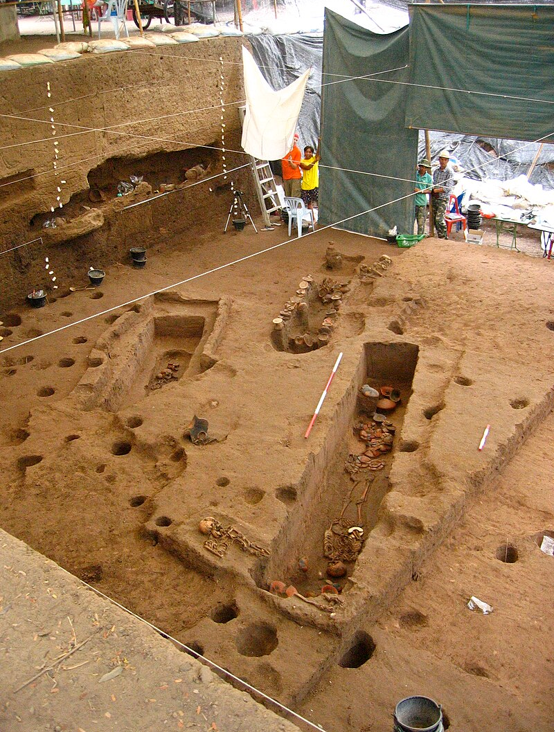

在剔除了所有可疑证据后,考古学家们终于找到了确凿无疑的答案:目前已知最古老、身份无争议的家鸡,出土于泰国中部的班诺洼(BanNonWat)遗址,其生活年代在公元前1650年至1250年之间。

泰国班诺洼遗址(图源:Alison Kyra Carter)

这一发现意义非凡,它几乎重写了家鸡驯化的时间线。过去,学界曾将驯化时间推测到8000年前的中国北方,或是约5000年前的印度河流域。而这一最新结论,则将这一时间点大幅推后了数千年,定格在了距今约3500年前,该研究与前文提到的使用基因组数据推测的驯化时间也接近。

这看似只是时间上的修正,但意义远不止于此。它将驯化的地点与基因研究所揭示的起源中心——即以泰国北部和中国西南为核心的东南亚地区——完美地对应起来,共同将家鸡的摇篮锁定在了这里。

Part 03 驯化之谜:稻作农业的关键驱动力

既然确定了时间和地点,那么更核心的问题是:人类当初为什么要驯养这种警觉的丛林鸟类?

最新研究提出了一个有力的解释——家鸡的驯化,很可能是由早期旱作农业(特别是旱稻和小米的种植)生产所驱动的。

最初,红原鸡是一种警觉的林地鸟类,习惯于在树木的枝桠和竹林的掩护下生活与栖息,这使得它们与早期地面活动的人类交集甚少。然而,当旱作农业出现时,人与鸡的命运轨迹开始不可逆转地交汇。

为了种植旱稻和小米,东南亚的早期农民开始清理林地。这个过程无意中创造了一片全新的、对红原鸡极具吸引力的生态环境。原始密林被改造成了由农田、休耕地和次生灌木丛交织而成的“林缘地带”,恰恰成为了红原鸡最理想的栖息地——既有开阔地觅食,又有灌木丛可供随时躲藏。

最关键的是,人类的村庄和谷仓,为红原鸡提供了前所未有的、常年存在的谷物“自助餐”。对于这些在丛林中辛苦觅食的鸟类来说,人类定居点周围散落的谷物、收割后的余粮以及食物残渣,是极具诱惑力的稳定食源。

就这样,食物的诱惑使红原鸡逐渐克服了对人类的恐惧,被吸引到人类村庄的边缘地带。它们既能享用美食,又能随时退回旁边的灌木丛寻求掩护,在这个过程中,鸡的习性发生了改变。能够接受人类存在、不那么胆怯的个体,更容易获得食物,从而拥有更高的生存和繁殖机会。

人类也逐渐发现这些“不速之客”的价值,开始容忍甚至保护它们,一个稳定的“人鸡关系”得以建立。因此,可以说是米饭和谷物,为鸡和人的相遇搭建了最初的桥梁。

Part 04 鸡的环球之旅与基因融合

一旦被纳入人类社会,家鸡便搭上了人类文明扩张的“快车”,开启了它们的环球之旅。从东南亚的驯化中心出发,它们的传播路线清晰地展现了古代世界的交流网络。

向西的征程:家鸡首先传入南亚次大陆,随后经由美索不达米亚平原,在公元前800年左右才到达地中海地区和埃塞俄比亚。

值得一提的是,家鸡的传播与水稻、小米等谷物的传播在时空上高度相关,再次证明了它们与谷物农业的紧密联系。

向东与向北:另一路则在中国境内传播开来,最晚在商代晚期出现在中原地区。随后,它们跨过海峡,进入朝鲜半岛和日本。

在这场旅程中,家鸡的基因库也变得愈发丰富。基因组研究揭示,当驯化后的家鸡被带到新的地区时,它们会与当地的野生红原鸡亚种,甚至是其他原鸡物种(如灰原鸡)发生杂交。例如部分现代家鸡的黄色皮肤(尤其是黄脚胫),就被认为是灰原鸡的基因贡献。

现代家鸡(图源:WorldPress.com)与灰原鸡(图源:sunnyjosef)的黄脚胫以及红原鸡(图源:Tisha Mukherjee)的青石色脚胫

这种持续不断的基因渗入,不仅没有使家鸡“返祖”,反而极大地增强了它们的遗传多样性,使其能够适应从热带到温带的各种气候环境,并为日后人类选育出五花八门的地方品种提供了宝贵的遗传素材。

Part 05 家鸡的“多重身份”:祭品、食品与斗士

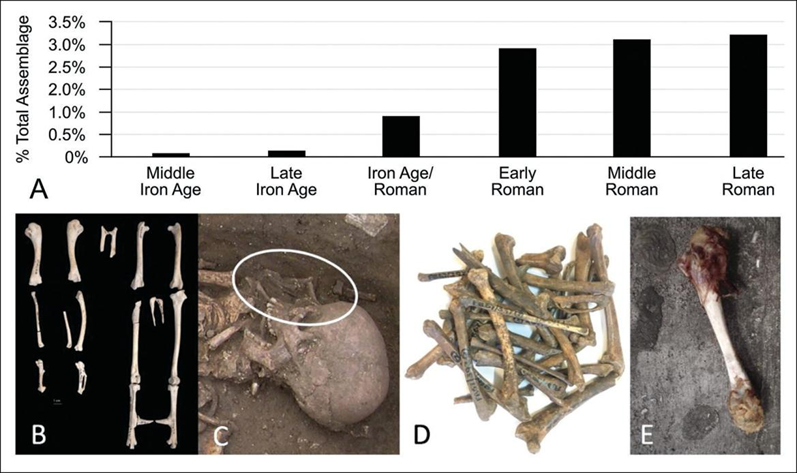

在欧洲,相较于其作为食物的价值,家鸡在早期人类社会中更多地扮演着文化和宗教角色。

考古证据显示,家鸡在传入欧洲的数个世纪里,主要是作为一种奇珍异兽和宗教仪式祭品,出现在精英阶层的墓葬中。它们没有屠宰和切割的痕迹,与牛、羊、猪等食用动物的遗骸(通常是零散的、带有刀痕的骨头)形成了鲜明对比。直到罗马时代,军队的扩张才使得鸡肉、鸡蛋作为食物被大规模地常规食用。

(图A)动物考古学记录(Skelton 2019)与沉积背景之间的关系。最早的家鸡数量稀少,且常被单独埋葬,如(图B)中铁器时代中期的霍顿唐(CKN9)。随着鸡群数量增加,它们从与人类合葬(如(图C)罗马时期的布劳顿)转变为食物来源(如(图D)菲什伯恩罗马宫殿)

(图源:Antiquity(2022))

而在中国,按照传统考古认识,目前已知最早的家鸡骨骸遗存出土于河南省安阳市殷墟遗址,距今3300年左右。据《殷墟发现与研究》所述,此时鸡已被用于食用、祭祀和随葬。鸡骨多出自于墓葬的陶器内,遗址中极少见。

不过,依据最新基因和考古研究,这些骨骸是否真正属于家鸡这些骨骸是否完全属于家鸡尚未完全确认,但它们仍为理解中国早期人类与鸡的互动提供了重要线索。

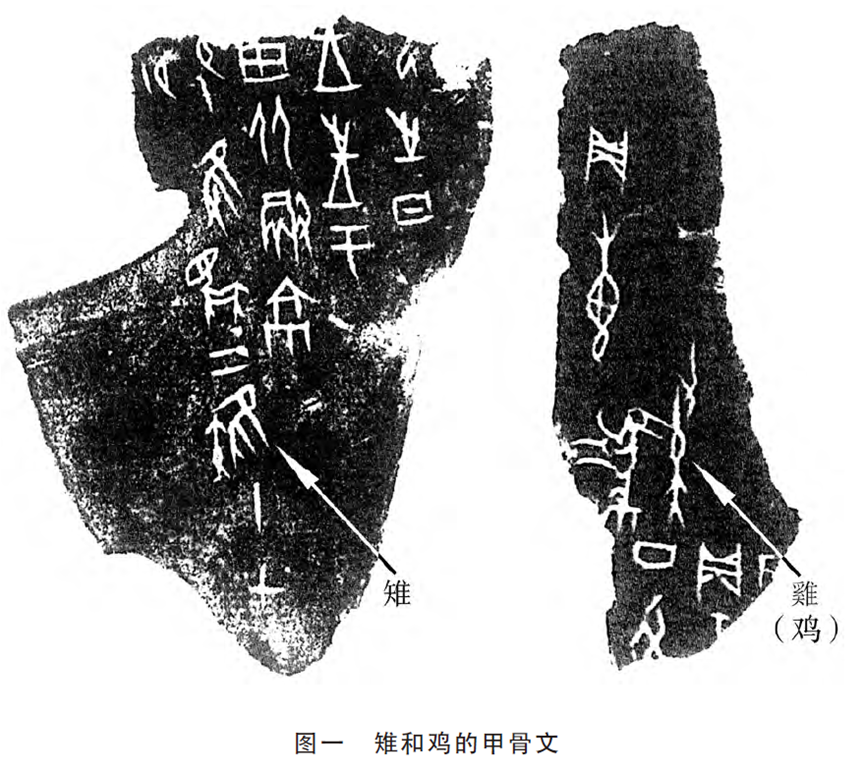

殷墟出土甲骨文上的雉和鸡,“鸡”字作为名词使用,一般用作牺牲

(图源:袁靖,吕鹏,李志鹏,等.中国古代家鸡起源的再研究[J].南方文物,2015,(03):53-57.)

众多考古资料表明,在中国文化里,鸡在祭祀、政治方面扮演了重要角色,并逐渐与太阳和光明联系在一起,成为驱邪避凶、带来光明的吉祥之物。

如《周礼·春官宗伯第三》中有言:“鸡人掌共鸡牲,辨其物。大祭祀,夜嘑(呼)旦以嘂(叫)百官。”便是说周代有名为“鸡人”的官职,需要在大祭祀这样的典礼上,担当人形闹钟,高声呼喊,宣告黎明将至;他们还掌管着祭祀专用的鸡牲,以备典礼使用。

彩绘雌雄陶鸡,是集中出现于汉代至唐代墓葬中的随葬品

(图源:汉景帝阳陵博物院)

除此之外,鸡好斗的天性也被人类加以利用。斗鸡,这项古老的娱乐活动,在古波斯、印度和中国等地都曾风靡一时。人们选育体格健壮、性情好斗的公鸡,在竞技场上进行搏斗,以此为乐。这种以娱乐为目的的选择,不仅塑造着文化,也无形中推动了家鸡的早期驯化和品种分化。

1958年巴厘岛的斗鸡活动。据人类学家格尔茨《文化的诠释》所述,斗鸡是巴厘岛民重要的文化符号(图源:印度尼西亚新闻部)

Part 06 从“一鸡多用”到“术业专攻”:品种的演化

在漫长的散养历史中,世界各地根据不同的需求,培育出了五花八门的地方品种。例如,中国就有以药用价值和独特外形闻名的丝羽乌骨鸡,羽毛如丝、全身乌黑。文献记载,早在13世纪,马可·波罗就在其游记中描述过“有毛无羽”的奇特鸡种,被后世确认与丝羽乌骨鸡对应。

一只白色雌性丝羽乌骨鸡(图源:Benjamint444)

然而,真正让家鸡品种走向“术业有专攻”的,是近代的工业化浪潮。19世纪,随着西方养鸡热潮的兴起,许多来自中国的优良品种,如狼山鸡和九斤黄鸡(又称浦东鸡),被引入欧美,并参与了许多世界著名品种的培育过程。

九斤黄鸡(图源:惠农网)与狼山鸡(图源:百度百科)

进入20世纪,以追求生产效率为核心的现代育种技术彻底改变了养鸡业。蛋鸡和肉鸡的育种开始分化。

以意大利的白来航鸡为例,经过在美国的系统选育,它成为了产蛋性能极高的“产蛋机器”,为全球提供了大量的白色鸡蛋。

白来航鸡(图源:Roger Williams)

而经过长期系统选育和杂交培育而成的商品肉鸡(统称为白羽肉鸡),则实现了惊人的生长速度和饲料转化率,成为全球快餐业和肉类市场的主力军。如今我们餐桌上的炸鸡、鸡胸肉等产品,绝大部分都来自于这类“工业化”的鸡种。

常见商品肉鸡羽毛呈现出典型的白色(图源:U.S. Department of Agriculture)

从东南亚丛林中被谷物吸引的野鸟,到跟随人类脚步遍布全球的伙伴;从祭坛上的神圣祭品,到餐桌上的蛋白质主要来源,家鸡的驯化史,远比我们想象的更为晚近和有趣。

如今,家鸡已是世界上数量最多的家禽,据联合国粮农组织(FAO)统计,2020 年全球活体鸡数量超过 330 亿只。它们不仅是人类重要的蛋白质来源,还在文化符号、生肖纪年、语言表达等方面留下深刻印记,成为了人类集体记忆的一部分。

作者:刘若冰

审核专家:王鹏程 南京师范大学生命科学学院 副教授

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国