2008年9月27日16时41分,神舟七号轨道舱舱门缓缓开启,翟志刚身着雪白的“飞天”舱外航天服探出身体,那句“我已出舱,感觉良好”透过电波传遍全球。这短短八个字的背后,是中国航天人突破封锁的艰辛探索——中国成为继美苏之后第三个独立掌握空间出舱技术的国家。

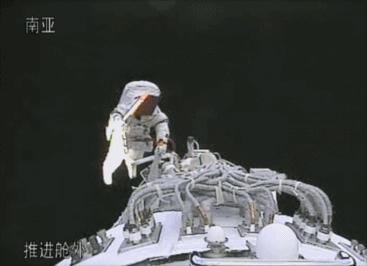

翟志刚在舱外挥动五星红旗

彼时的中国载人航天已完成神舟五号、六号的载人飞行,但出舱活动仍是未闯过的“娄山关”。空间出舱需攻克舱外航天服、气闸舱、舱外活动保障等一系列核心技术,而西方国家长期对我国实施技术封锁。2005年,中央正式将出舱任务纳入神舟七号研制计划,一场涉及110多个科研院所的技术攻坚战就此打响。

“飞天”舱外航天服的研制可以说是最艰巨的任务之一。这套重达120千克的“生命盾牌”需在真空环境中为航天员提供4小时生命保障,涵盖供氧、温控、通信等13个系统。科研团队首创半硬式密封结构,躯干采用硬壳防护,四肢保留柔性活动空间,后背铰链门式设计让航天员可独立穿脱。为解决太空散热难题,他们突破性采用水升华器技术,通过水分蒸发带走热量,这一技术当时仅美俄掌握。

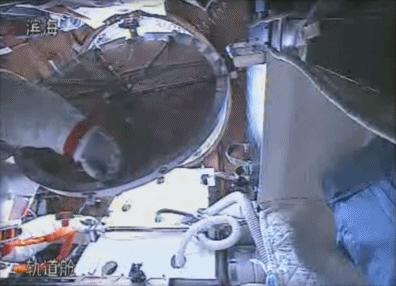

2008年9月25日21时10分,长征二号F火箭托举神舟七号升空,翟志刚、刘伯明、景海鹏组成的乘组肩负着国人的期盼。9月27日16时34分,出舱指令下达,意外却突然发生:失重环境下缺乏着力点,舱门受200多牛压力卡滞,翟志刚几番拉动均未成功。危急时刻,刘伯明紧紧抱住他的腿部固定身体,在同伴的协助下,翟志刚用尽全身力气终于将舱门拉开。

翟志刚拉开舱门

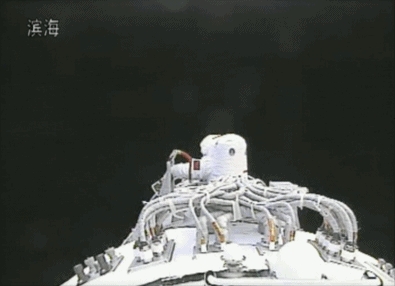

16时41分,翟志刚迈出舱外的那一刻,标志着中国航天迈入新纪元。他在舱外完成安全索挂钩、取回空间科学实验样品等操作,期间还遭遇“轨道舱火灾”警报的虚惊,乘组与地面飞控中心沉着应对,调整程序确保任务完成。19分钟的太空行走虽短暂,却验证了我国气闸舱泄复压控制、舱外通信等关键技术的可靠性。

翟志刚顺利出舱

俄罗斯专家曾评价其“对中国空间技术发展具有巨大深远意义”,英国《卫报》则指出这是中国迈向空间站建设的关键一步。更重要的是,神舟七号实现了六大技术突破:全新设计的气闸舱、国产舱外航天服、伴星释放试验等,为后续天宫空间站建设奠定了基础。

参考来源:央视新闻、新华网、中国载人航天官网

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国