1957年9月29日,北京西直门外的一栋半球形建筑前人头攒动。当中华全国科学技术普及协会主席梁希宣布“北京天文馆正式开馆”时,掌声淹没了街头的喧嚣——中国人期盼二十余年的“宇宙剧场”,终于从梦想照进现实。

馆内的宇宙剧场

这座新中国首座天文馆的诞生,始于几代天文学家的执念。早在1932年,中国天文学会创始人高鲁就在《宇宙》期刊中介绍“假天仪”(天象仪旧称),张钰哲、李珩等学者此后不断撰文呼吁。但在战乱年代,靠发行邮票或招股建馆的尝试皆成泡影。直到1951年,北京市副市长吴晗访德参观耶那天文馆后,决心推动此事,他带回的天象仪照片,成为建馆的最初蓝图。

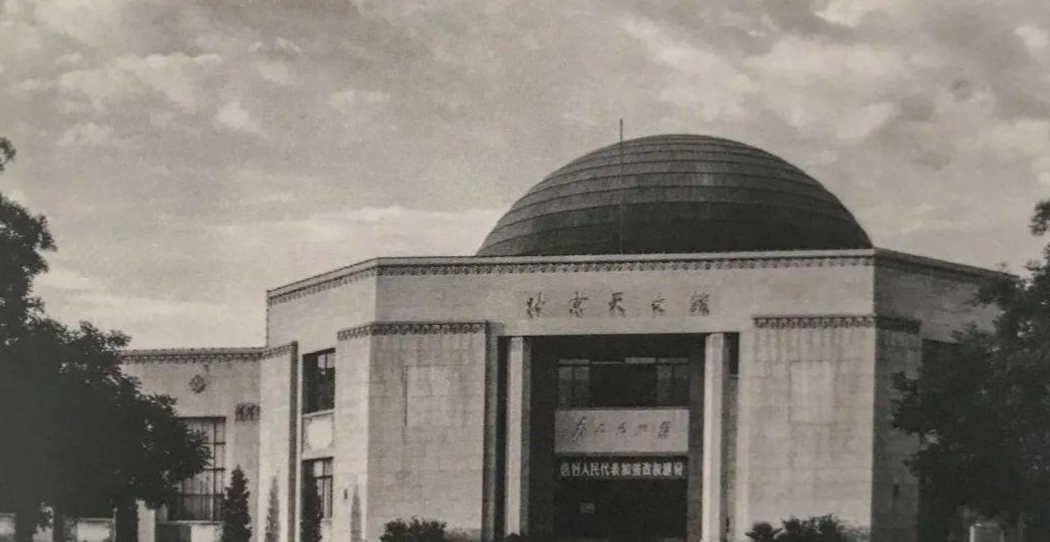

落成时的北京天文馆

当时天象仪全球仅德国蔡司公司能造,每台售价15万美元,而建馆总投资需两三百万元人民币,对百废待兴的中国堪称巨款。更棘手的是,球幕建造急需5吨铜皮——这在当时是军用紧俏物资,最终经国家特批才得以解决。建筑大师张开济设计的场馆融合中西风格,吴作人绘制的天文神话油画与滑田友的日月神浮雕相映成趣,让这里成为“科学与艺术的殿堂”。

开馆当日,最震撼的莫过于天象厅的表演。当蔡司天象仪启动,半球形银幕瞬间浮现万点繁星,《到宇宙去旅行》节目带领观众“穿越千年”:12000年后,织女星将取代北极星成为新的“指极星”,馆内十秒的星移斗转,对应着世间千年变迁。入口处的傅科科摆更直观证明了地球自转,铜钉点缀的星空油画则串联起牛郎织女等神话与科学的对话。

如今的北京天文馆天象厅

北京天文馆开馆第一年接待观众超50万人次,天象厅每日10场讲解仍一票难求。每到农历初四至十四,天文馆前便排起观测月亮的长队,有人从二十里外赶来,只为通过望远镜看清月球上“高低不平的环形山”。1959年短短三月,8000余人参与月观测活动,即便阴天中断也挡不住热情。

这座亚洲最大的天文馆,更成为科普火种的播撒者。天文学家李元等学者带着简易设备深入校园,指导学生制作中国首台月背模型;上世纪80年代的“天文小分队”赴北京大兴,为5000余名师生带去太阳黑子观测与星空讲座。正如《人民日报》诗句所赞:“你扩大我们的眼界,给我们豪迈的人类自信”。

北京天文馆旧照

从1957到今天,北京天文馆已接待数千万观众。那些当年仰望星空的孩子,有的成为航天工程师,有的投身天文研究。而这座当年用铜皮与理想筑成的建筑,始终践行着最初的使命——让每个普通人都能触摸宇宙的脉搏。

参考来源:北京天文馆、科学网、《北京日报》

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国