《生活中的科学力》系列编者按:为什么你的减肥计划总失败?选择困难症到底怎么治?别急着怪自己,可能是你的“思维工具”该升级了!本系列就是你的“生活问题分析器”。我们把高大上的科学方法,变成你处理日常麻烦的“小窍门”,从控制变量到概率思维,帮你更聪明地吃饭、购物、做计划。科学,就是让生活变简单的超能力。快来领取你的思维工具箱吧!

图片来源于网络

一盆满怀期待买回家的绿植,几周后却垂头丧气、叶片发黄,最终难逃被扔进垃圾桶的命运。你可能长叹一口气,给自己贴上一个熟悉的标签:“唉,我可能天生就是个‘植物杀手’。”这种挫败感,几乎每个尝试过家庭园艺的人都体会过。我们凭着一腔热情,浇水、施肥、晒太阳,一通“爱的供养”,结果却往往事与愿违。

问题出在哪里?或许,我们缺的不是爱心。一位科学家或一个经验丰富的园丁,在面对一盆垂死的植物时,不会笼统地“对它好”,而是会像一个侦探,开始一场冷静的排查。

这场排查的核心规则,是一种诞生了数百年,却至今仍在塑造我们世界的强大工具——控制变量法。

巴斯德的天鹅颈烧瓶:一场改变世界的“变量控制”

在实验室中的巴斯德(图片来源:维基百科)

在19世纪,人们普遍相信一个叫做“自然发生论”的理论,认为生命可以从无生命物质中凭空产生,比如肉汤里会长出微生物。这个理论听起来很荒谬,但在当时却根深蒂固。

巴斯德使用的天鹅颈瓶(图片来源:维基百科)

法国科学家路易斯·巴斯德(Louis Pasteur)对此表示怀疑。他猜想,是空气中看不见的微生物导致了腐败,而不是“生命力”的凭空出现。为了证明这一点,他设计了一个堪称科学史上最优雅的实验之一——天鹅颈瓶实验。

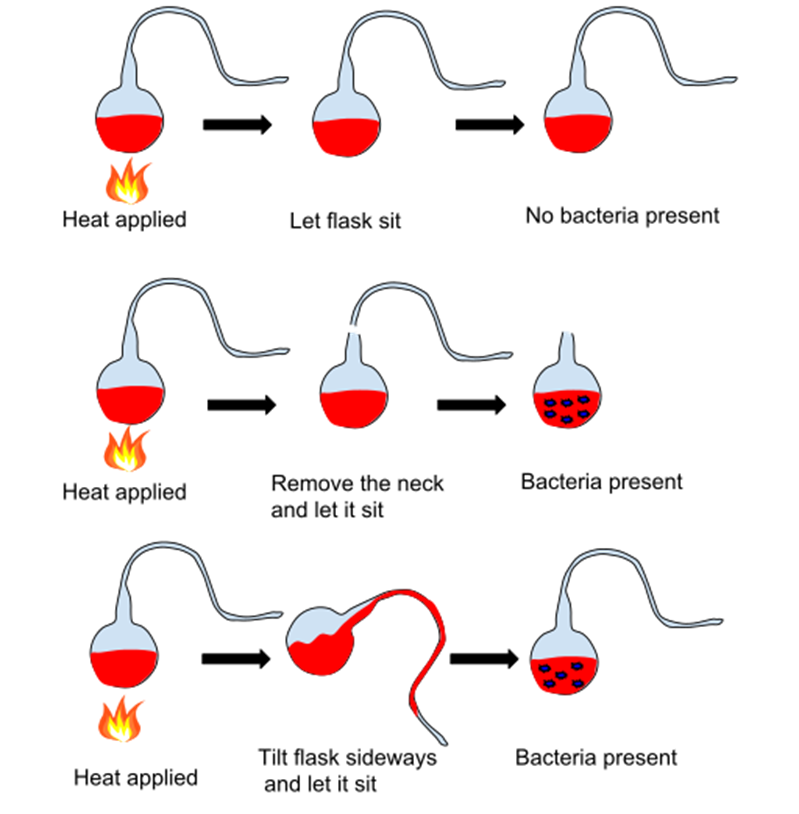

他准备了两个烧瓶,装上同样的肉汤,并都通过加热杀死了里面原有的微生物。关键的区别在于瓶颈的形状:

一个烧瓶的瓶颈是直的,空气和其中的微生物可以自由落入肉汤。

另一个烧瓶的瓶颈被拉成了S形的“天鹅颈”,空气可以进入,但空气中的灰尘和微生物会被弯曲的瓶颈挡住,沉降在弯管底部。

实验中,唯一的变量就是“微生物能否接触到肉汤”。几天后,结果一目了然:直颈瓶的肉汤腐败变质,而天鹅颈瓶的肉汤依然清澈。

但巴斯德的巧思并未止步于此。为了做出最后一击,他进行了一个堪称“神来之笔”的操作:他将那瓶依然清澈的天鹅颈烧瓶轻轻倾斜,让肉汤流到S形弯管底部,沾上那些沉降下来的微生物,然后再让肉汤流回瓶中。这一次,没有任何新的东西从外界进入,仅仅是让肉汤接触了那些被“过滤”掉的物质。

巴斯德天鹅颈瓶实验图示(图片来源:维基百科)

结果,这瓶原本澄清的肉汤,在倾斜后很快就腐败了。这个绝妙的设计,无可辩驳地证明了,导致腐败的“元凶”,正是之前被弯管挡住的那些看不见的微生物。

这个实验,就是一场完美的“控制变量”操作。巴斯德没有笼统地说“空气有问题”,而是精确地分离并验证了“空气中的微生物”这个单一变量,用无可辩驳的证据,一举击溃了流传千年的“自然发生论”。

从枯萎的绿植到精密的实验:诊断你家植物的“病因”

巴斯德的智慧,至今仍是我们解决复杂问题的金钥匙。让我们回到那盆垂死的绿植,用同样的逻辑来“问诊”。

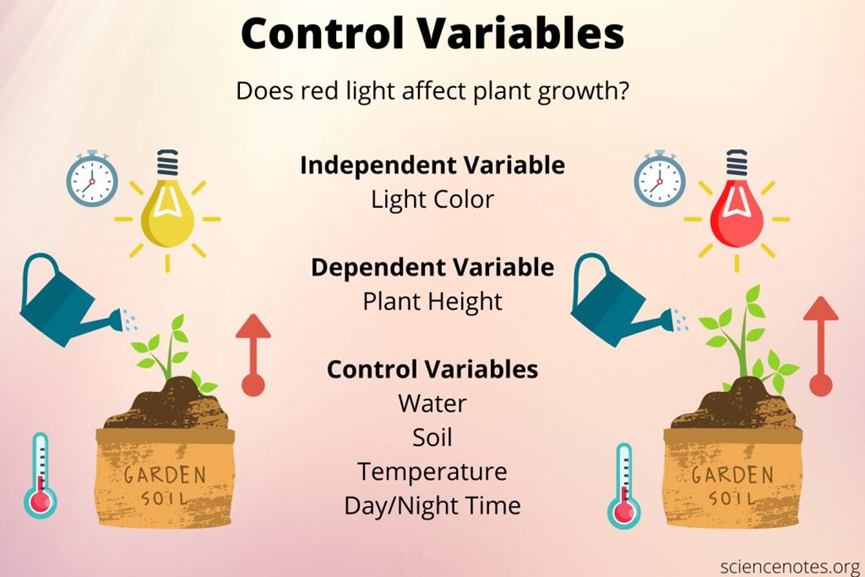

(图片来源:science notes)

一株植物的健康,至少受到四大“嫌疑人”的影响:阳光、水分、土壤、和通风。

“植物杀手”的典型操作是:看到叶子黄了,觉得是缺水,赶紧浇水;两天后没好转,又觉得是缺肥,赶紧施肥;再过两天,看它没精神,又把它搬到太阳底下暴晒……这种“一通乱搞”,相当于同时改变了所有变量,你永远无法知道到底是哪个因素出了问题,甚至可能加速了它的死亡。

而一个“绿手指”的做法,则是像巴斯德一样,一次只改变一个变量,并耐心观察。

怀疑“水分”问题?先用手指或一根木筷插入土壤几厘米深,感受一下湿度。如果确实很干,再浇透水。之后,在接下来的一周内,不要改变它摆放的位置(控制阳光和通风),也不要施肥(控制养分),只观察浇水这一个动作带来的变化。

怀疑“阳光”问题?如果浇水后情况依旧,那就把它从阳光直射的窗台,挪到一个有明亮散射光的地方。同样,在接下来的观察期内,保持浇水频率和施肥习惯不变,只看“光照”这一个变量的改变,是否能带来转机。

(图片来源:BBC)

这个过程,看似简单,却与当今最前沿的科学实践一脉相承。在农业科学中,为了培育更高产的作物品种,科学家们会在试验田里划分出无数个小方格,有的用A型肥料,有的用B型肥料,有的增加灌溉量,有的减少……通过严格控制变量,来精确判断哪种组合能带来最好的收成。

科学方法,是与世界相处的更好方式

从巴斯德的烧瓶,到现代农业的试验田,再到你家窗台上的那盆小小的绿植——控制变量法这个看似朴素的原则,贯穿了人类探索和理解世界的全过程。

图片由AI生成

它教会我们的,是一种极其宝贵的思维方式:面对混乱,保持冷静,系统性地分解问题,一次只解决一个变量。

这种思维可以应用到生活中的任何领域。科学方法并非只存在于实验室里。它是一种能帮助我们对抗本能的冲动和混乱,为复杂世界带来秩序和清晰的强大工具。下一次,当你再面对一盆没有生气的植物时,别急着自责。不妨深吸一口气,告诉自己:“好了,一场与自然的对话,一次小小的科学实验,现在开始。”

作者:杨雨鑫

审核:王大鹏 中国科普研究所副研究员

2025-10-01

2025-10-01

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国