ULA的诞生:系出名门,两强合并

联合发射联盟绝对算是当今美国航天发射领域的元老企业。联合发射联盟并非白手起家,而是由美国洛克希德·马丁(以下简称洛·马)和波音公司两家军工复合体于2006年联合组建而成的。

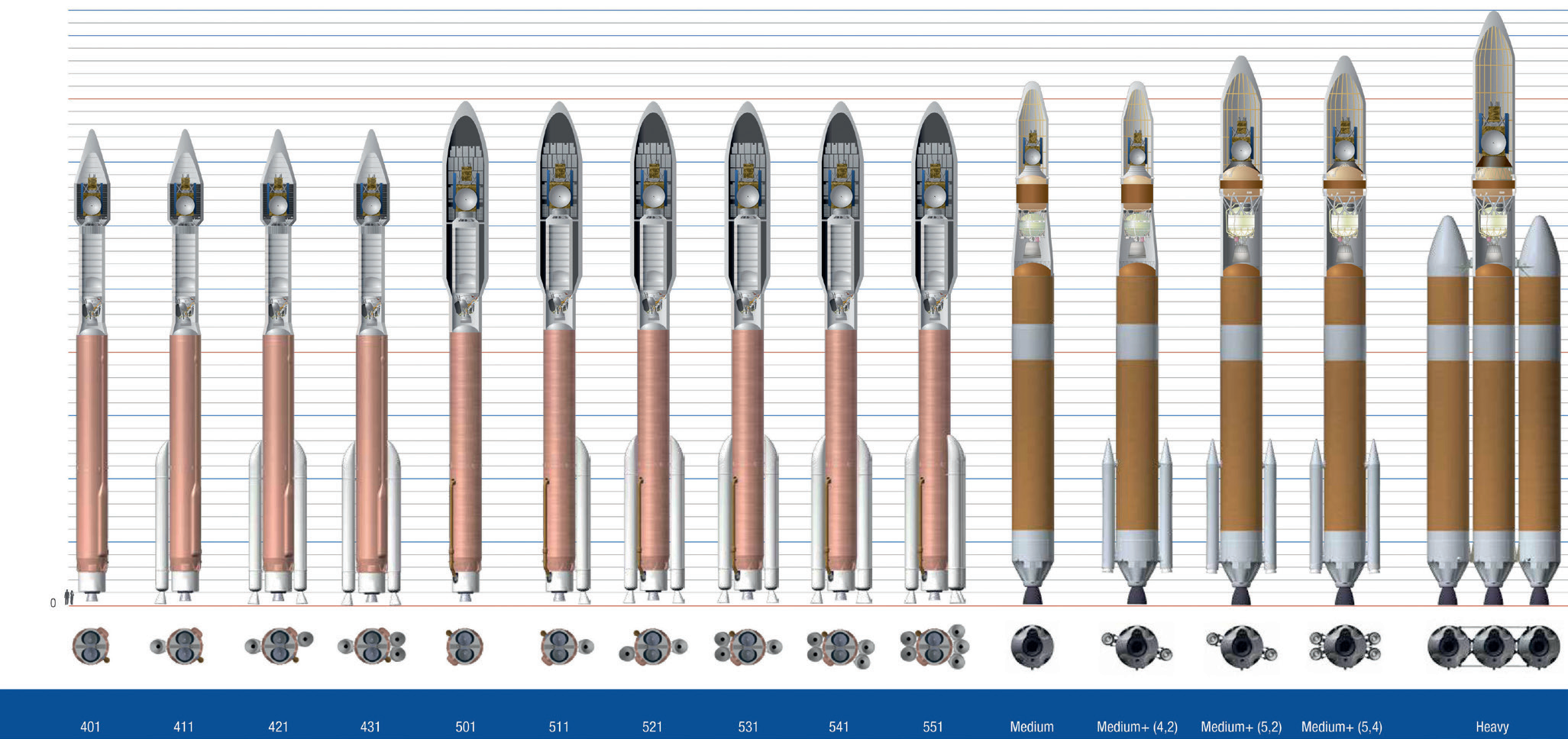

ULA黄金期的运载火箭序列

联合发射联盟基本继承了两家军工巨头的全部发射业务资源,因此可称得上是美国火箭发射的“梦之队”。如果联合发射联盟的历史从“波音”诞生算起,甚至可以称得上是“百年老字号”了。联合发射联盟继承了“波音”的德尔它(Detla)和“洛·马”的宇宙神(Atlas)两个系列运载火箭,而这两型运载火箭系列在合并之前就已在发射领域征战多年,战功赫赫。合并后的联合发射联盟不仅技术实力雄厚,还背靠两大巨头,资金上财大气粗,一直被称为美国航天发射的“准国家队”,其客户主要是美国国防部、美国宇航局和NRO(国家侦察局)等政府部门,也包括部分商业卫星运营商客户。

ULA吉祥物

联合发射联盟旗下所有型号虽然都是一次性运载火箭,但仍代表着当时美国主流运载火箭的最强实力。不过从“波音”和“洛·马”的角度看,事实并非如此。这还要从上世纪80年代末到90年代初说起。当时美国航天飞机和其他主流运载火箭相继出现重大事故,而欧洲(包括俄罗斯)却在世界商业发射市场异军突起。为确保美国在冷战末期航天发射领域的领导地位,美国空军在1994年发起了“改进型一次性运载火箭”(EELV,Evolved Expendab leLaunch Vehicle)计划,意图扶植两款(原定一款)商业上具备竞争力,且能满足军方发射需求的新型运载火箭,两型火箭互为备份,以维持必要的国防发射能力。

重型德尔它4执行发射任务

为吸引竞标方,美国军方摆出了年均20次的军用载荷发射需求,从而使“波音”和“洛·马”两家互相压价。据联合发射联盟前高管的回忆录披露,在军方巨大诱惑之下,两家公司为研发这两型运载火箭都曾投入巨额资金。加之当时正值铱星、全球星等第一代低轨互联网星座兴起,两家也期望利用这两型火箭在即将到来的商业航天市场爆炸性增长中分一杯羹。然而到了2002年,铱星、全球星项目陆续破产,低轨互联网星座泡沫骤然破灭。正所谓祸不单行,预期订单中的多个政府项目也经历了数度拖延,部分项目发射甚至拖期10多年。

总之,远逊预期的发射需求之下,两家又都没有有效方案来止损。在经历了长达4年的威胁退出市场以及“统购统销”的闹剧之后,“洛·马”和“波音”最终于2006年成立了垄断性质的“联合发射联盟”,并各自持有50%股份,从而形成价格联盟。即便如此,“洛·马”也是直到近些年才勉强收回“宇宙神5”的开发投资。而随着德尔它系列火箭的退役,“波音”似乎永远也收不回投资了。

报价高昂,事实垄断,业绩完美

联合发射联盟成立后不久,就被业界和网友戏称为“黑店”,主要因为其事实性垄断了美国的政府载荷航天发射,且报价十分高昂。“宇宙神5”政府发射报价在1.5亿~2亿美元之间,重型德尔它4单发报价更是高达3.8亿~4.2亿美元之间。但俗话说“一分钱一分货”,联合发射联盟的发射业绩十分优异,自2006年公司成立至今,从未损失过任何有效载荷,真正的百发百中!不管是锁眼侦察卫星这种军事载荷,还是美国宇航局的“好奇号”“毅力号”这种带核的高风险载荷,无一例外都是安全送达。正如早年联合发射联盟的宣传图,公司宣称其火箭可将载荷送达所有需求轨道上,从近地空间到同步轨道,乃至遥远深空,联合发射联盟使命必达。与此同时,公司还在图中嘲讽当时太空探索技术公司的猎鹰9火箭运力不足,可以送达的轨道有限。

当然,联合发射联盟的发射业绩并非完美无缺。2007年,在发射NROL-30海洋监测卫星时,宇宙神5火箭二级提前关机,导致星箭分离时轨道低于预定轨道,但是客户却坚称发射任务成功,因此联合发射联盟也宣布任务成功。还有2016年的一次发射可谓是有惊无险,宇宙神5火箭执行第6次天鹅座飞船任务时,芯一级的俄制RD-180发动机因故障提前5秒钟关机,后通过半人马座上面级额外工作了长达67秒才弥补了提前关机造成的错误,最后发射成功。此次补救成功主要得益于上面级的推进剂冗余,但这种“补救”也是有限度的,事后调查报告显示,只要RD-180再早关机1秒,此次发射就会失败。虽然有瑕疵,但联合发射联盟的发射业绩相对于友商仍可谓出类拔萃。

对手羽翼渐丰,发射量价齐跌

联合发射联盟成立后大部分订单都来自美国政府,而这些订单报价相对于同期俄、欧(质子、阿里安5)纯商业发射报价可谓是“天价”,但政府客户别无他选,因为联合发射联盟在该领域基本处于事实性垄断地位。但这并非行政性垄断,虽然联合发射联盟在国会和军方都有政客负责游说,但本质上还是凭借联合发射联盟在发射领域的技术水平和成功率实现垄断。考虑到国家安全,政府和军用载荷是严禁由外国承包商发射的,而在美国联合发射联盟又几乎是唯一具有这种能力的企业,直到太空探索技术公司(SpaceX)的出现。

不过,太空探索技术公司并非从一诞生就有能力威胁其地位。在联合发射联盟成立时,太空探索技术公司仅成立4年,马斯克还在太平洋上的夸贾林环礁上攒着运力不足1吨的猎鹰1火箭。而当时的联合发射联盟却拥有当时人类最强的现役运载火箭,即近地轨道运力高达28.8吨的重型德尔它4。两家公司的发射能力不可同日而语,或许联合发射联盟可能当年都没正眼看过太空探索技术公司一眼,虽然现如今被友商逼到卖身,但这都是后话。

2010年,猎鹰9火箭首飞成功,太空探索技术公司首次进入吨级商业发射市场。首先第一技杀手就是低价,公开报价仅5400万美元,而联合发射联盟发射报价几乎不会低于1亿美元。不过初期“猎鹰9”的1.0版本运力较低,只能服务于美国宇航局的CRS系列货运飞船合同,对联合发射联盟业务并无直接威胁。2013年9月,太空探索技术公司推出1.1版“猎鹰9”,运力提升30%,自此开始联合发射联盟市场逐步被“猎鹰9”蚕食。2015年12月“猎鹰9”全推力(fullthrust)构型服役,运力再次大幅提升,此时“猎鹰9”运力已可以平替德尔它4和宇宙神5火箭的大部分构型,从而直接在联合发射联盟发射业务上“虎口夺食”。当然最强的一击来自于2018年2月,猎鹰重型火箭首飞成功,运力一举超过联合发射联盟的最强火箭重型德尔它4,至此联合发射联盟的所有任务均可被太空探索技术公司替代,而更关键的是太空探索技术公司的报价低廉。

2020年以前,联合发射联盟每年从军方不仅获得大量发射合同,还有年均10亿美元的“发射能力维持补贴”。这段时间可以算作是联合发射联盟的黄金时期,躺着就能赚钱。然而从2014年起,太空探索技术公司起诉美国军方,在“猎鹰9”竞标国家安全任务时偏袒联合发射联盟。撤诉和解后,军方逐步授予太空探索技术公司相关合同,并于2017首次发射国家安全载荷。加之火箭回收带来的巨大优势,太空探索技术公司发射频率逐年攀升,2022年末的单月发射量甚至追平联合发射联盟全年。

由于订单被太空探索技术公司瓜分,自2017年起,联合发射联盟的发射量就开始低位徘徊,2019和2021年分别只有5次发射。曾引以为傲的重型德尔它4将在明年退役,且仅剩2次发射。其实,联合发射联盟也并非坐以待毙,公司曾经尝试过改变企业形象,比如推出商业发射预约网站等。并宣称通过增减固体助推器数量,改变整流罩尺寸和型号,改变半人马座上面级发动机数量,“宇宙神5”的近地轨道运力从9.8吨到18.8吨灵活可调,避免出现大马拉小车的情况,节省成本和工时的同时也能为客户节省不少的发射费用。但由于联合发射联盟是传统的设计-采购-总装模式,成本上远不能和垂直整合度(自产率)更高的太空探索技术公司正面竞争。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国