1959年,美苏在航天领域的竞争正处于白热化阶段。9月14日,苏联“月球2号”探测器刚完成人类历史上首次月面硬着陆任务。10月4日,苏联拜科努尔航天发射场迎来又一次历史性发射,“月球3号”探测器搭载火箭升空,该探测器较前序型号大幅升级,其搭载的“叶尼塞-2”成像传输系统成为揭秘月背的核心装备。

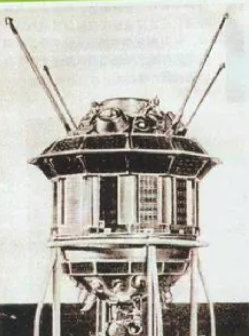

月球3号”探测器

受限于当时尚无数码成像技术,苏联航天工程师凭借机械工程优势攻克了深空成像的多重技术壁垒。“月球3号”搭载双镜头光学相机系统,200 毫米焦距镜头负责全景拍摄,500毫米焦距镜头用于细节捕捉,配套的40帧耐辐射胶片可抵御太空强辐射与极端温差环境。“月球3号”集成了自动处理系统:拍摄完成后,胶片在探测器舱内依次完成冲洗、定影及干燥流程,随后通过光电扫描仪转化为电信号,经晶体管放大装置处理后传输至地球,整套系统功率仅为2瓦,在能源利用效率上实现了突破性设计。

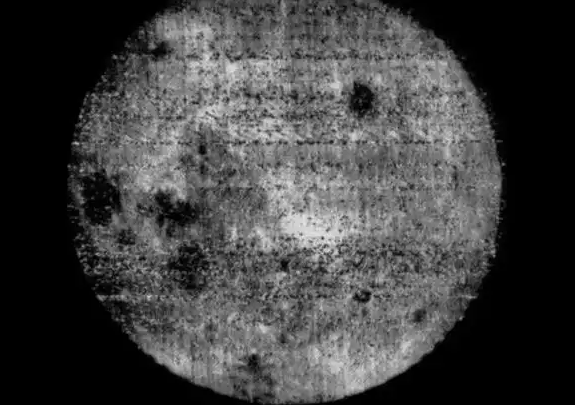

在轨道规划层面,科研团队采用了精准的地月转移轨道设计,探测器未采取直接奔月轨迹,而是沿延长轨道缓慢绕行至月背侧方,等待太阳光照覆盖月背暗面。1959年10月6日,当探测器运行至距月面6.35万公里高度时,在40分钟窗口期内成功拍摄29张图像,覆盖70%的月背区域。其中17张底片经在轨处理后,通过克里米亚半岛的地面接收站顺利传回地球,完成了人类历史上首次月背图像传输。

“月球3号”探测器传回的月背图像

1959年10月,苏联《真理报》首次公开这批带有噪点的黑白图像,随即引发全球科学界与公众的强烈反响。图像清晰显示,月背并非传说中存在地外文明的“秘境”,而是以密集丘陵与山地为主的崎岖地貌,仅存的两处暗黑平原(即“月海”)被命名为“莫斯科海”与“梦海”,齐奥尔科夫斯基陨石坑等标志性地质构造首次呈现于人类视野。通过与月球正面广阔的月海地貌对比,这些图像为月球正背面“二分性”特征提供了首个观测证据,印证了月球不对称演化的科学假说,为后续岩浆洋理论研究奠定了观测基础。2019年,俄罗斯国家档案馆公开的原始图像档案中,仍清晰保留着这一历史性突破的技术痕迹。

参考来源:光明网、新华社、澎湃新闻

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国