1986年10月7日,美国亚利桑那州石化林国家公园附近的荒漠中,一支古生物考察队的铁锹意外敲开了尘封两亿多年的秘密。在红褐色的砂岩地层里,散落着数十块保存完好的骨骼化石,其中包括完整的髋骨、股骨及齿列碎片。据考古学家测定,它们已经有二亿二千五百万年的历史,是目前为止世界上发现的最古老的恐龙化石。

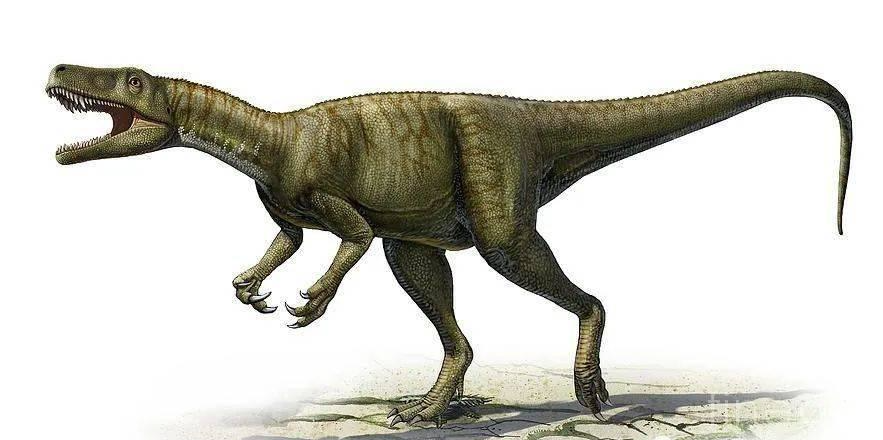

经后续研究确认,这些化石属于一种全新的恐龙物种——“钦迪龙”。这种恐龙体长约2米,臀高0.8米,体重仅30 公斤,却堪称三叠纪晚期的顶级掠食者。它的头部沉重,配备锯齿状尖牙,后肢粗壮善跑,长长的尾巴能在高速追击时保持平衡,前肢的利爪可轻易撕开猎物皮肉。

钦迪龙复原图

古生物学家通过化石痕迹推测,钦迪龙擅长在古森林边缘伏击。它们不仅能追捕蜥蜴、小型爬行动物,还可能结群猎杀体型更大的植食性脊椎动物,甚至具备捕鱼能力,其敏锐的视力与灵活的身躯,让它在早期恐龙生态系统中占据独特地位。

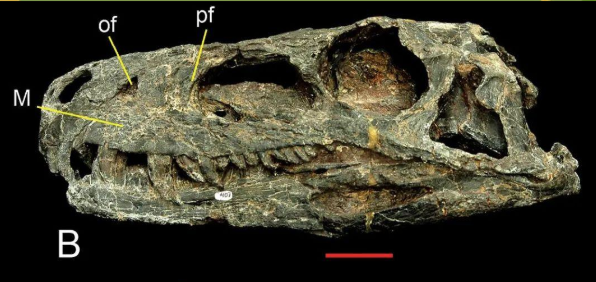

在此之前,人类发现的最古老恐龙化石距今约2.1亿年,而钦迪龙的发现将恐龙起源时间向前推了1500万年。更重要的是,钦迪龙骨盆结构与南美洲的埃雷拉龙、南十字龙高度相似,为“恐龙同源说”提供了关键证据——证明早期恐龙可能起源于泛大陆的某一区域,随后逐步扩散至全球。

此前学界认为早期恐龙体型微小且处于生态弱势,但钦迪龙的化石表明,恐龙在演化初期就已发展出高效的掠食能力,迅速在三叠纪晚期的生态位中崛起。

恐龙死后其骨骼沉入河流泥沙,在隔绝氧气的环境中历经千万年矿物化,最终形成化石。1986年的这次发掘采用了创新的“分层剥离法”,用软毛刷与石膏封护技术,确保脆弱的骨骼碎片完好无损。

钦迪龙头骨

此外,这一发现在当时也引发了学界对“恐龙定义”的重新讨论 ,同期在美国德州发现的“原鸟”化石虽年代相近,但因缺乏羽毛痕迹且骨骼特征存疑,最终未被归入恐龙类群,更凸显了钦迪龙化石的分类学价值。

参考来源:科普中国、《恐龙百科》

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国