铀,为核军工领域的关键基石,同时也是重要的核能原料,因其具备不稳定性与变价特性,长期以来,学界普遍认为自然界中并不存在金属铀,此前工业生产中所需金属铀均是通过四氟化铀的钙(镁)金属热还原法来制备。直至2015年10月,我国科研人员取得突破性进展,率先在自然界中发现了金属铀,打破了这一长期束缚人类认知的固有观念。

铀元素作为关键的核能原料,于1789年由科学家首次发现。铀存在三种主要同位素,其中铀-235因广泛应用于核工业而备受关注。当铀-235的浓度达到2%-5%时,即构成低浓缩铀,可用于核能发电。铀-235化学性质极为活泼,极易氧化,故在自然界中多以化合物形式存在。鉴于铀的不稳定性,地表暴露或含氧丰富的自然环境会导致铀矿石迅速氧化,这成为自然界中金属铀难以被发现的原因之一。

铀资源非常稀有

此前,自然界中天然金属铀的存在尚未得到证实。直至2015年,中核集团核工业北京地质研究院李子颖研究员领衔的团队,首次公布了天然金属铀的发现成果, 并特别指出,首次检测出天然金属铀的矿石样本取自粤北地区。据李子颖介绍,该研究聚焦于我国南方典型热液铀矿床中的沥青铀矿,运用光电子能谱技术,深入分析了天然沥青铀矿的元素构成、价态分布及含量,并与人工合成金属铀及氧化还原态铀进行了系统对比,最终在自然界沥青铀矿中首次证实了零价态金属铀的存在。

团队成员黄志章透露,早在2011年,科研人员便运用光电子能谱技术对沥青铀矿石展开分析,成功捕捉到金属铀的踪迹,不过当时这一发现尚未得到全面验证。

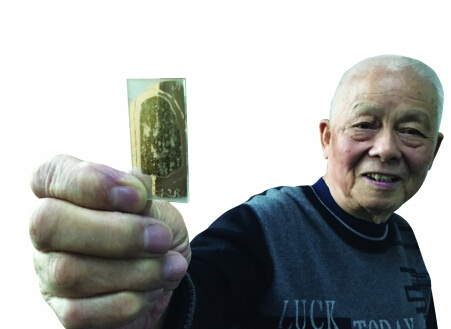

团队研究人员黄志章展示切片

此后四年多,研究团队马不停蹄,广泛采集各地铀矿石样本进行深入剖析,并将探测结果与人工合成的金属铀及氧化还原铀反复比对、确认无误后,最终将这一突破性成果刊登于国际权威地质学期刊《地质学报》。

引人关注的是,首次检测出金属铀的沥青铀矿样本,源自我国声名远扬的贵东330铀矿床与诸广302铀矿床。这两大矿床坐落广东省北部,均为南方地区重要的热液型铀矿。但黄志章特别指出,天然金属铀并非粤北独有,各地铀矿中均有发现,粤北这两处矿床因开发早、规模大,且为花岗岩矿床,故而在早期媒体报道中被作为典型案例提及。

铀成矿理论在探矿与采矿中发挥着关键指引作用。过去,国内对热液成矿流体迁移的理解,多借鉴自国外理论。该理论指出,含矿热水溶液自地球深处携六价铀化合物至近地表,铀在与氧接触后被还原为四价。

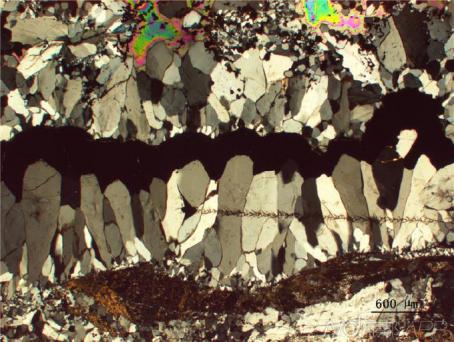

显微镜下的微米级的沥青铀矿切片,上下锯齿状的是岩石晶体

然而,李子颖团队对此提出新见解,既然地球深部氧元素稀少,六价铀化合物何以存在?他们认为,热液更可能以低价铀形式迁移富集,深部铀元素或以零价态存在。基于这一假设,团队对铀矿石中的铀元素价态进行了深入研究,结果证实了他们的猜想。

金属铀的发现,不仅为热液型铀成矿机理的揭示提供了关键证据,更为铀的来源、地球热力的形成与演化研究开辟了新路径。

参考来源:《科技日报》《南方都市报》《中国矿业报》、央广网、

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国