在传统认知中,“裂纹”往往与“缺陷”、“损坏”和“脆弱”划上等号。它是瓷器上令人惋惜的瑕疵,是混凝土结构中潜在的危险信号,是材料失效的先兆。人们总是试图避免它、修复它、消除它。

然而,如果换个视角,会发现在大自然鬼斧神工的设计和人类智慧的巧妙运用中,裂纹并非总是失败的象征,反而是一种精妙的功能性结构。

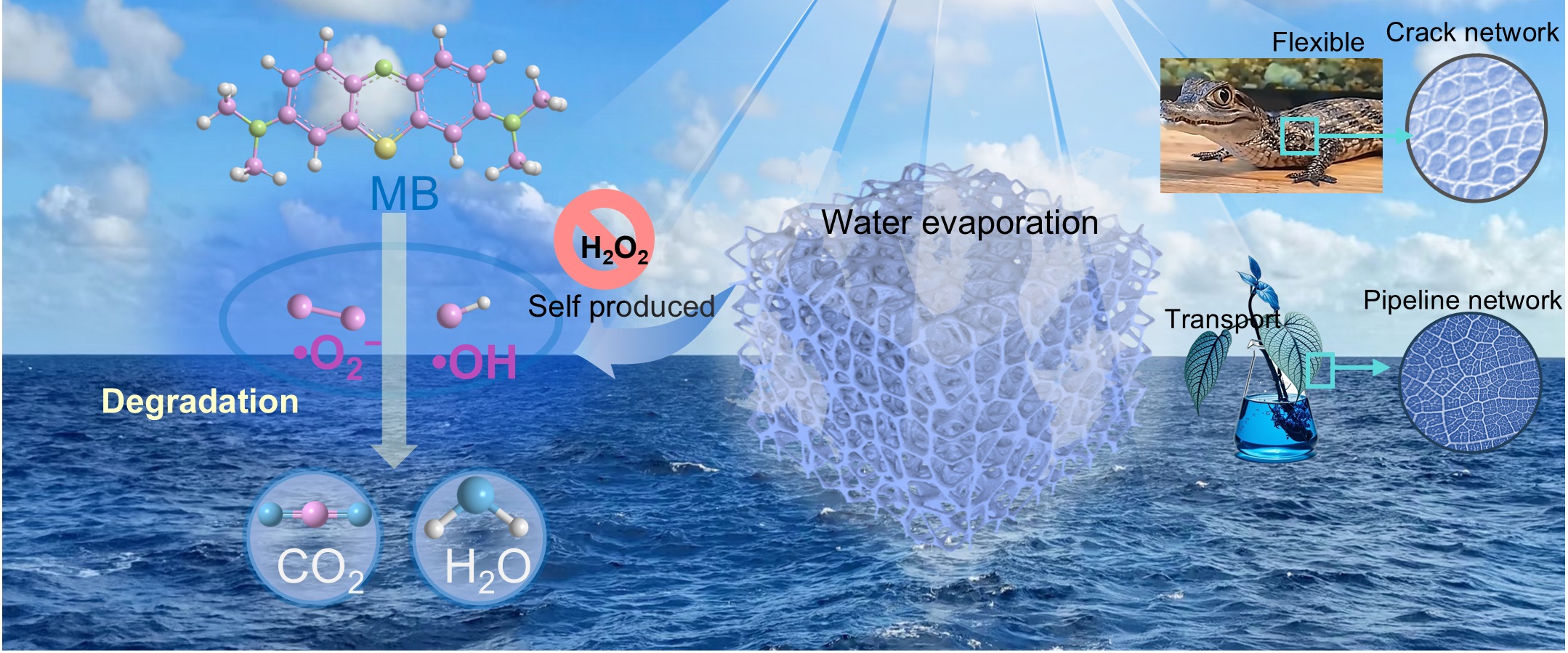

你看那凶猛的鳄鱼,其皮肤之所以能在坚硬的铠甲与灵活的躯体间达到完美平衡,正是得益于表面广泛分布的裂纹网络,它们像一道道“缓冲带”,有效分散应力,让坚韧与柔韧并存。再看我们日常行走的水泥路面,工程师们会主动预切出规整的“裂纹”——伸缩缝,这并非是多此一举,而是为了引导和释放热胀冷缩产生的巨大内应力,从而避免更严重、更不可控的破碎。更进一步,狭窄的裂纹缝隙还能产生强大的毛细作用力,成为卓越的输水通道。树叶中遍布的网状叶脉,正是通过这些微细通道,将水分与养分高效地输送至每一寸叶肉,滋养着生命的绽放。

这些无处不在的自然启示与工程智慧,极大地启发了南昌大学王振兴副教授团队的研究工作。他们提出了一个颠覆性的构想:能否反其道而行之,主动在功能涂层中设计并构建裂纹结构,从而同时解决太阳能水处理领域的多个瓶颈难题?

在这一思路的指引下,研究团队成功将仿生裂纹结构引入金属-多酚涂层中,开发出了一种兼具高效蒸发、污染物降解和卓越机械稳定性的新型材料。近日,该项突破性研究成果以“Bio-inspired cracked metal-phenolic networks with durable confinement capillarity and photocatalysis for highly efficient evaporation and water remediation”为题发表在Science Bulletin上。

多功能蒸发器的应用

化自然灵感为技术突破,破解全球水危机困境

这项研究的背景源于一个严峻的全球性挑战——淡水危机。目前全球超过36亿人面临缺水困境,而传统的海水淡化技术高度依赖高能耗工艺。太阳能界面蒸发技术(SDIE)虽然绿色环保,但一直存在核心矛盾:现有光热材料通常将能量浪费在加热内部多余水体上,导致蒸发效率受限;限域毛细作用可以解决这一问题,但目前能够实现限域毛细作用的纳米涂层又极其脆弱,机械受压后容易脱落。此外,在蒸发过程中同时降解水中污染物,实现水体修复也具有重要意义。然而,如何同时兼顾限域毛细作用、涂层稳定性和污水净化修复能力仍是一个重大难题。

裂纹结构三重赋能,实现性能突破

该研究通过独特的裂纹金属-多酚涂层设计,成功实现了三大突破:

首先,裂纹结构产生的强大毛细作用实现了稳定的“限域毛细”效应,使水分以超薄水层形式快速传输,将热量集中于蒸发界面,极大减少了热量损失,使蒸发速率高达3.2 kg m-2 h-1。其次,金属-多酚网络结构本身赋予材料优异的光催化活性,无需添加额外催化材料即可高效降解有机染料和抗生素,实现了太阳能蒸发与水净化修复的同步进行。最关键的是,研究团队巧妙利用了裂纹结构的力学优势。涂层中的裂纹网络在机械压缩下能够作为“缓冲区”有效分散应力,保护涂层完整性。实验表明,该涂层在经历1000次压缩循环后,蒸发性能和催化活性几乎无衰减,彻底突破了限域毛细作用长期面临的机械稳定性瓶颈。

这项研究通过巧妙的仿生设计,成功解决了光热蒸发技术中效率、稳定性与多功能性难以兼得的痛点,为开发高效、耐用、一体化的太阳能海水淡化与水修复系统奠定了坚实基础,在应对全球水资源危机领域展现出广阔的应用前景。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国