作者段跃初

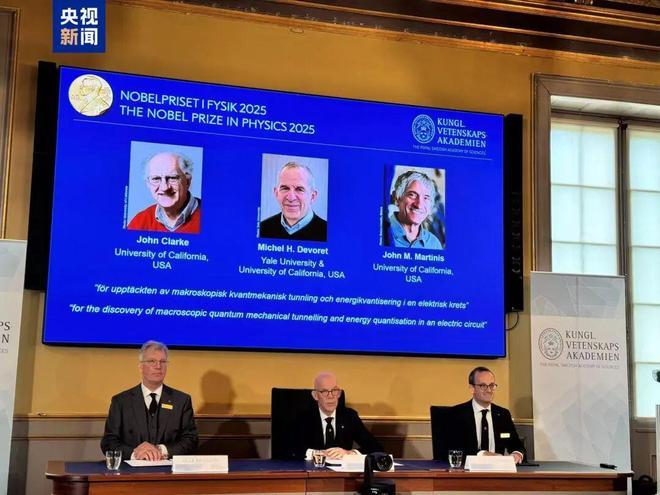

北京时间2025年10月7日傍晚,瑞典皇家科学院的公告打破了物理学界的平静——约翰・克拉克、米歇尔・H・德沃雷特与约翰・M・马丁尼斯三位美国科学家,因“在电路中发现宏观量子力学隧穿和能量量子化”斩获诺贝尔物理学奖。这一恰逢量子力学诞生百年的颁奖,被学界视为对“量子百年探索”的最高致敬,更揭开了宏观世界与量子规律交融的神秘面纱。

概念解码:从“崂山道士”到“能量台阶”

“每个字都认识,连在一起看不懂”——这是多数人初见“宏观量子力学隧穿”的感受。中国科学院上海微系统与信息技术研究所副所长尤立星的比喻堪称点睛:“这就像崂山道士穿墙而过。”在经典世界里,人面对墙壁只能止步,但量子世界的粒子却有概率“穿越”能量屏障,这就是量子隧穿效应。

三位科学家的突破在于,将这种微观现象搬到了宏观舞台。他们在上世纪80年代搭建的实验装置中,用两块超导体夹一层极薄绝缘层,构成“约瑟夫森结”结构。在超导体中,电子成对形成“库珀对”,如同无数舞者同步起舞。当克拉克团队向电路输入微弱电流时,意外发现电压会突然跳动——这意味着亿万库珀对集体“穿墙而过”,在宏观电路中实现了量子隧穿。

而“能量量子化”则可理解为电路的“能量台阶”。经典电路中,能量像流水般连续变化,但在他们的实验里,超导电路的能量只能按特定份额吸收或释放,就像人只能一级级踏上台阶,无法悬浮在两级之间。这种离散特性,正是量子世界最本质的标志之一。

实验震撼:打破微观与宏观的界限

1980年代的加州大学伯克利分校实验室,见证了这场颠覆认知的实验。科学家们将电路置于接近绝对零度(约零下273摄氏度)的极低温环境中——这是消除热扰动、让量子特性显现的关键条件。按照经典物理预测,超导电路中电压应始终为零,但仪器记录下的却是跳跃式的电压信号。

“这就像看到一只球自己穿过了墙壁。”诺贝尔物理学委员会成员埃娃・奥尔松如此形容当时的震撼。在此之前,物理学界坚信量子现象只属于微观世界,宏观物体必然因环境扰动失去量子特性。但三位科学家的实验证明,由数十亿原子组成的宏观电路,竟能像单个电子一样展现量子行为。

这一发现为“薛定谔的猫”这一著名思想实验提供了现实载体。就像那只理论上“既死又活”的猫,他们设计的超导电路能同时处于两种能量状态——这种叠加态,正是后来量子计算的核心基础。

技术革命:从实验室到量子产业

“他们的工作让量子力学走出了象牙塔。”中科大施郁教授的评价道出了这项成果的深远意义。从基础科研到技术应用,三位科学家的发现已催生多个千亿级产业。

量子计算的基石是最耀眼的应用。2019年,马丁尼斯领导谷歌团队实现“量子霸权”——其量子处理器在特定任务上超越当时最快的经典超算,而这个处理器的核心,正是基于能量量子化的超导电路。如今IBM、谷歌等公司的量子芯片,都延续了他们开创的约瑟夫森结技术路线。一个量子比特能同时处于“0”和“1”的叠加态,100个量子比特的算力就远超全球所有经典计算机之和。

精密测量领域同样受益良多。克拉克早年开发的超导量子干涉器件(SQUID),至今仍是探测微弱磁场的“黄金标准”。医院里的脑磁图仪,正是利用这一技术捕捉大脑神经活动的微弱磁场信号,分辨率达到百万分之一高斯——相当于地磁场的千万分之一。

在量子传感领域,基于宏观量子隧穿效应的传感器,已能探测到单个原子核的磁矩,为材料科学和医学成像开辟了新路径。未来,这类技术还可能用于勘探地下资源、监测地质活动。

百年传承:量子探索永无止境

这项诺奖成果,实则是量子力学百年发展的缩影。1928年,乔治・伽莫夫首次用量子隧穿解释原子核衰变;1956年,莱昂・库珀发现超导中的电子对(库珀对);1962年,布赖恩・约瑟夫森预言了超导结的量子效应——三位获奖者站在巨人肩膀上,完成了从理论到实践的关键一跃。

值得一提的是,克拉克与德沃雷特早在2021年就曾获“墨子量子奖”,表彰他们开创超导量子电路的关键技术。如今再获诺奖,可谓实至名归。得知获奖时,克拉克坦言:“量子领域还有太多未知,我们只是打开了一扇门。”

从1925年量子力学诞生,到2025年宏观量子效应走向应用,百年探索印证了诺贝尔物理学委员会主席奥勒・埃里克松的断言:“量子力学不仅怪诞,更有用得惊人。”当我们期待量子计算机破解密码、量子传感器洞察微观世界时,不应忘记三位科学家在上世纪80年代的那个发现——正是那跳跃的电压信号,照亮了量子科技的未来之路。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国