【成语】:猫鼠同眠

【释义】:字面指猫和老鼠睡在一起。比喻上级昏聩失职,纵容下属为恶,或双方串通一气。也用于形容不可思议的共存关系。

【出处】:最早见于《新唐书·五行志》:“龙朔元年十一月,洛州猫鼠同处。鼠隐伏象盗窃,猫职捕啮,而反与鼠同,象司盗者废职容奸。”将自然异象引申为吏治腐败的隐喻。

【拓展】:“猫鼠同眠”常与“上下其手”“沆瀣一气”等近义词并列,强调管理者与违规者的非正常共生。例如:监管者与被监管企业利益输送,便是现代的猫鼠同眠;考核者与应试者串通作弊,也是此理。反义词如“激浊扬清”“守正不阿”,则形容清明正直、严明法纪。

【成语中的动物】:成语中的“猫”特指家猫。其作为鼠类天敌的生物本性,使“同眠”行为极具冲击力地揭示了自然法则被颠覆的荒诞性。

小档案

名称:家猫

英文名:Domestic Cat

学名:Felis catus

体长:40~60厘米(不含尾)

体重:3~6千克

隶属科目:脊索动物门,哺乳纲,食肉目,猫科,猫属

传奇指数:★★★☆☆

分布范围:全球伴人分布,从城市公寓到乡村田野均有其踪迹

魅力靓照:

猫眼暗光捕捉能力是鼠类的6倍(图片来源:包图网)

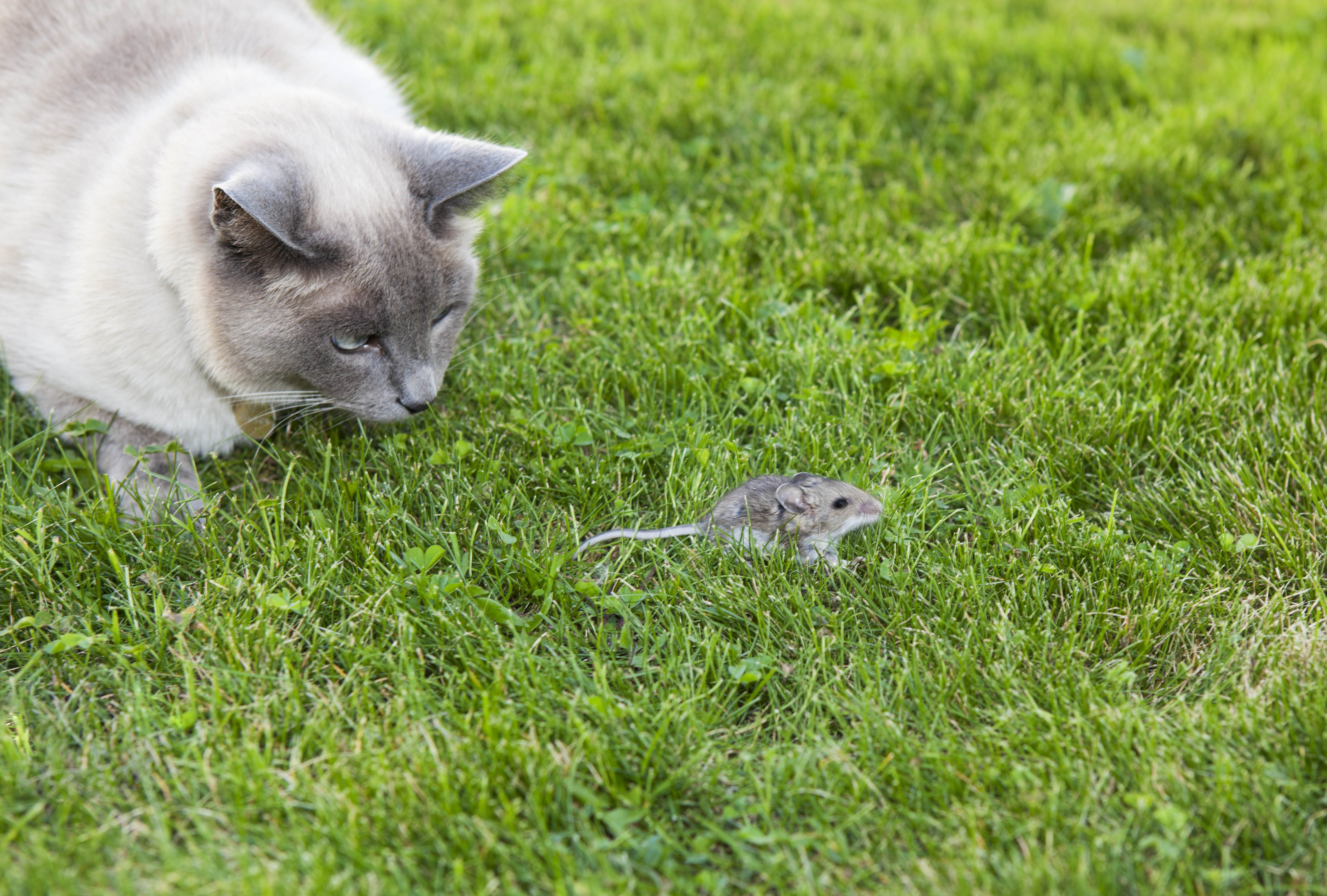

猫与鼠也会在草坪上嬉戏(图片来源:包图网)

外形特征:

猫科动物流线型身躯,趾端具可伸缩的弯钩状利爪,尾长占身长1/3以维持平衡。视网膜中视杆细胞密度为人类5倍,夜视能力超群。耳廓可270度独立旋转,可探测45000赫兹的超声波(鼠类叫声频率主体在20~50千赫兹)。

生活习性:

猫面部、爪垫具皮脂腺,通过磨蹭标记“友好个体”;每日睡眠16小时,将代谢率控制在临界值以随时爆发;饱食状态下对猎物的攻击欲望下降87%,转为游戏性追逐。

奇闻轶事:猫鼠有可能“同眠”?真的假的!真的!

在人们的认知里,“猫捉老鼠”是天经地义的事情。“猫捉老鼠”,真的属于猫的本能范围吗?我国行为主义心理学的先驱郭任远通过一项心理学实验揭晓了答案,其研究结果在心理学界引发轰动:原来猫与老鼠亦可和谐共处,甚至共眠。

回溯至1920年,他耗时十载开展了著名的“猫鼠同笼”实验来探究此问题。实验选取了40只新生小猫并均分为两组进行培育。A组含22只小猫,每隔四日便由猫妈妈亲临笼前演示捕鼠及食鼠技巧,最终其中18只成功习得了自主捕猎老鼠的能力。B组的18只小猫则与老鼠混养于同一笼舍内,且从未目睹过猫妈妈的捕鼠示范。结果显示,仅有3只小猫掌握了捕猎技能,其余15只均能与老鼠和平共处。由此可见,猫捕鼠并非天生本能,很大程度上依赖于猫妈妈的示范与指导方能成为真正的鼠类猎手。若小猫在缺乏母猫照料的环境中成长,它们很可能对老鼠视而不见,甚至将其视为伙伴。

这一发现解释了为何某些自幼食用猫粮长大的宠物猫面对老鼠时毫无反应。期望它们具备捕鼠能力着实强人所难,不如让其专注卖萌更为实际。

既然对宠物猫不抱希望,那么那些居无定所的流浪猫又当如何?它们需凭借自身捕猎技能觅食,理应对老鼠痛下杀手。但国内外科学家对流浪猫捕食习性的研究却表明,认为猫必吃老鼠或许只是一种偏见。以纽约市为例,尽管那里的流浪猫素以捕鼠能手著称,但实际上它们极少主动捕杀老鼠,态度颇为冷淡。研究人员安放的监控拍摄了79天共306个视频,其中只有3次显示猫积极地捕食老鼠,而最终击杀的也仅为两例,而且还是发生在猫咪遇见正在躲藏的老鼠,无路可退时。这些现象表明,猫是否捕食老鼠与其成长环境密切相关。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国