想象一下,如果我们能将那些只存在于原子世界中的奇特现象——比如粒子“穿墙而过”、能量“只能跳跃”——带到我们肉眼可见的芯片上,那将意味着什么?

2025年的诺贝尔物理学奖,正式授予了三位将这一想象变为现实的科学家:约翰·克拉克(John Clarke)、米歇尔·德沃雷特(Michel Devoret)和约翰·马丁尼斯(John Martinis)。他们四十年前在加州大学伯克利分校的突破性实验,首次在宏观电路中观测到了量子隧穿效应与能量量子化,为我们推开了通往量子未来的大门。

今年正好是量子力学诞生的第100周年,诺贝尔奖委员会的这一决定很有纪念意义:这项研究,既关系到量子力学过去的辉煌发展,又预示着量子科技可能迎来的繁荣未来。它的获奖,在意料之外却又在情理之中,而且可以说得上是实至名归。

三位2025年诺贝尔物理学奖得主(从左至右):约翰·克拉克、米歇尔·德沃雷特和约翰·马丁尼斯,来源:Nobel Prize Outreach

量子效应,本来是只有在微观粒子中才能观测到的现象,它是怎么通过科学家的巧思,变成掌中可见的芯片的行为的呢?这一成果,又是如何为量子计算的实现铺设道路的呢?现在,请跟随我们的解读来一探究竟吧!

超导理论:当电子们融为一体

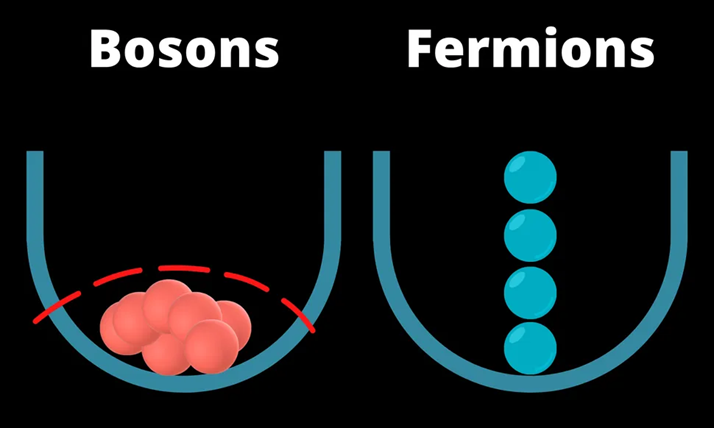

这项实验的原理,要先从基本粒子的两种不同类型说起:其中一种是费米子,它们是我们自然界中的“社恐粒子”,遵循泡利不相容原理,也就是说,费米子们互不打扰,没有两个粒子可以处在相同的量子态上。而另一种粒子玻色子却完全不同,它们“热爱抱团”,无限数量的玻色子可以聚集在同一个量子态上。

玻色子(左)与费米子(右)的形象化示意图,展示了它们在占据量子态上的差异。 来源:Robert Lea

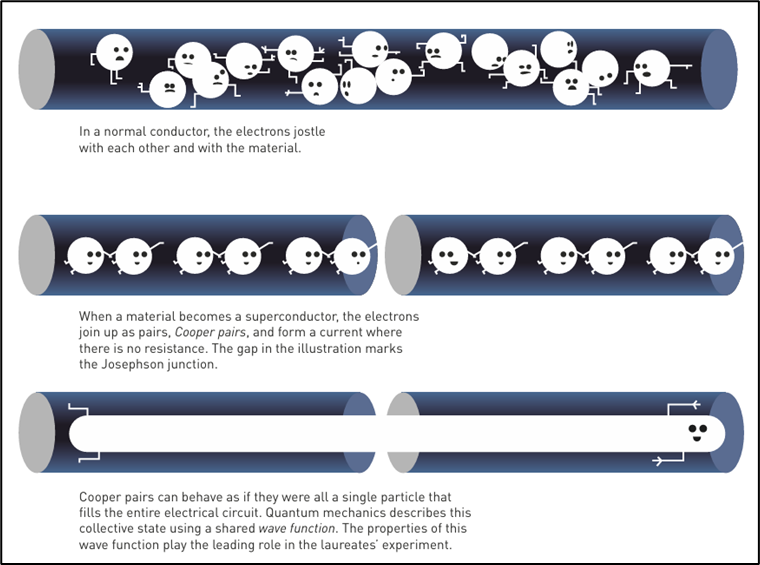

电子就是一种费米子。在普通的金属材料中,它们各自占有着自己的不同量子态,互不打扰,这些量子态排列成一条连续的能级。在电子传输电能时,它们不可避免地在这些能级间被激发,导致能量的损耗,产生电阻。

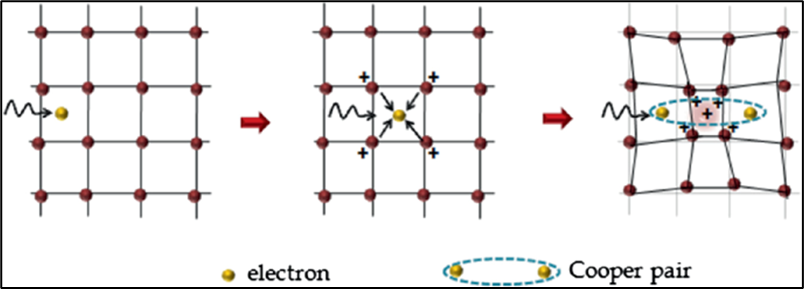

但是,在特殊的情况下,这些电子却能两两结对,形成一种叫做库珀对的特殊形态:

每两个电子就像成为了一个整体,它们不再具有费米子的性质,而是开始表现出像玻色子一样的“社牛粒子”行为——所有的库珀对都可以聚集在同一个能量最低的量子态上,因此阻止了能级之间的激发,避免了能量的损耗,“超导”也就随之诞生了。(另外,这一发现也获得了1972年的诺贝尔物理学奖,可以看出,基础物理学的突破,也都是在前人工作的基础上一步步实现的。)

库珀对的形成示意图:两个电子通过晶格振动配对,展现出玻色子特性。 来源:SpringerLink

这样的超导体,可不只有用于导电那么简单。重点在此:现在所有的电子都集中在同一个量子态里,也就是说,在同一块毫米大小的芯片里,数以亿计的电子都在以同样的“步态”做着一样的“集体行为”!

电子们不再各自为政,而是融为一个整体,像是被一股无形的力量统一协调,它们的运动可以用一个整体的波函数来描述。就是这样的现象,将量子力学的效应从微观尺度带领到了宏观的尺度。

上:普通导体中电子的费米子行为。中:电子两两配对形成库珀对。下:库珀对的形成,导致整个超导电路中的电子共享同一个量子态,实现宏观量子效应。 来源:Nobel Prize Outreach

实验突破:掌心中的量子效应

这次获得诺奖的实验,就是在一个芯片大小的尺度上,观测到了量子隧穿与能量的量子化。在之前的文章(《为什么你不能穿墙而过,但你的手机每天都在这么做?》与《电子集体”跳水“,如何点亮世界?》)中,我们已经介绍过微观世界的量子隧穿与能量量子化是什么:

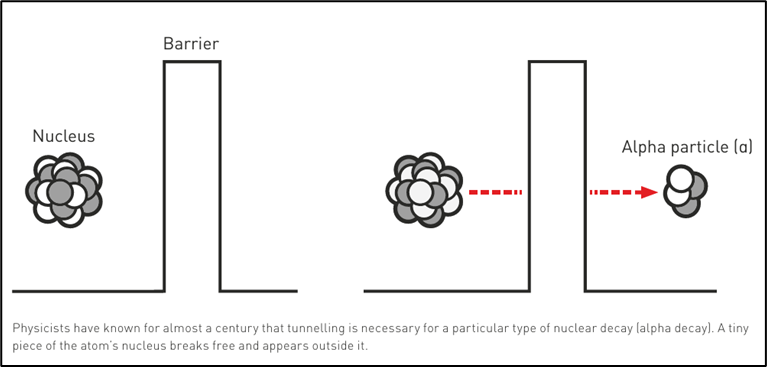

一个日常生活中的球由无数个粒子构成,显示不出任何量子力学效应。所以,球每次被扔向墙壁时都会反弹回来。然而,粒子有时却能在微观世界中直接穿过等效的障碍物,出现在另一侧。这种量子力学现象被称为隧穿。如原子核的α衰变,就是通过量子隧穿效应才产生的。

原子核α衰变中的量子隧穿 来源:Nobel Prize Outreach

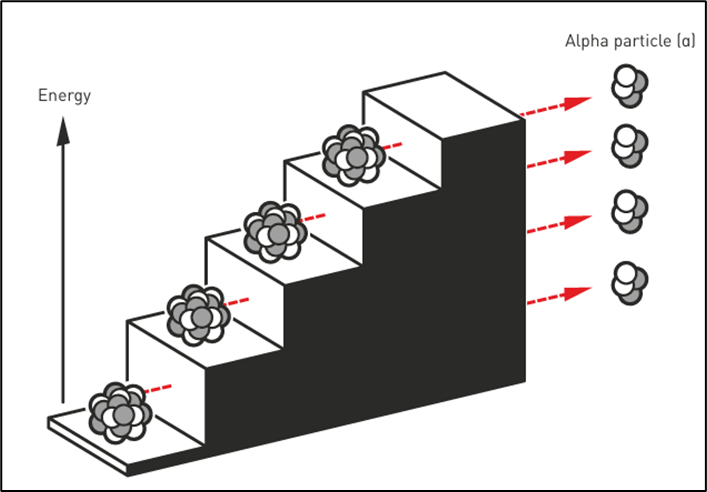

而能量量子化,表示着一个量子系统只能以特定数量吸收或发射能量,就好像爬一级级楼梯,能量的大小只能待在整数级楼梯的位置,却不能悬空于两级楼梯之间。

微观粒子具有量子化的能量,如同站在不同的阶梯上,能量只能取特定离散值。 来源:Nobel Prize Outreach

为了在宏观物体中观测到这样的现象,这三位科学家的研究小组构造出了一个叫做约瑟夫森结的结构(约瑟夫森也因为提出了这一理论而获得了1973年的诺贝尔物理学奖):

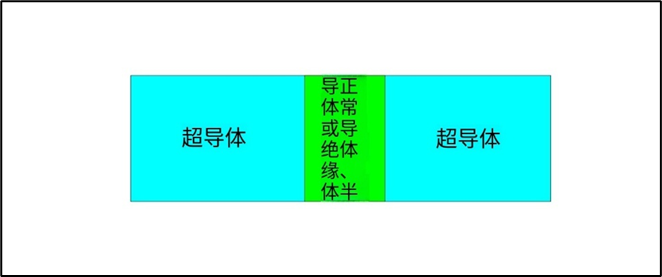

约瑟夫森结,就是两块超导体材料中间夹着一层很薄的非超导体材料绝缘层。这个绝缘层通常只有几纳米(十亿分之一米)厚,比你的头发丝还要细几万倍!

约瑟夫森结示意图:两块超导体(S)被极薄的绝缘层(I)隔开。 来源:维基百科

对于在超导体中畅通无阻传输的电流来说,中间的这一绝缘层,就好像一堵高高的“墙”(势垒),挡住了它们的去路。在经典世界里,想要翻过这堵“墙”,需要付出很大的代价,在没有施加外力的情况下,是不可能做到的。

在实验中,当他们向约瑟夫森结输入微弱的电流,最初,整个系统被困在一个没有电压的状态,就好像一个开关被卡住了一样。然而,在一段时间之后,他们观察到系统偶尔会“逃脱”零电压状态,并产生一个可测量的电压。

在这期间,系统并没有提高自己的能量去翻过势垒,因此,这就代表着整个系统完成了一次宏观的量子隧穿——它们是通过神奇的量子效应,直接“穿透”了这堵墙。

而且,他们还可以证明,这个系统的能量,确实是量子化的:当他们向电路施加微波辐射时,系统只在特定频率下显示尖锐的共振峰——这证明系统只能吸收或释放特定大小的能量包,就像微观世界的粒子一样。

未来已至:量子计算从此开启

这一实验的成功,对于量子力学本身来说,已经是一个足够巨大的突破了。然而,这项基础科学发现的价值,不仅在于它扩展了我们对量子世界的理解,更在于它为量子技术革命奠定了基石。

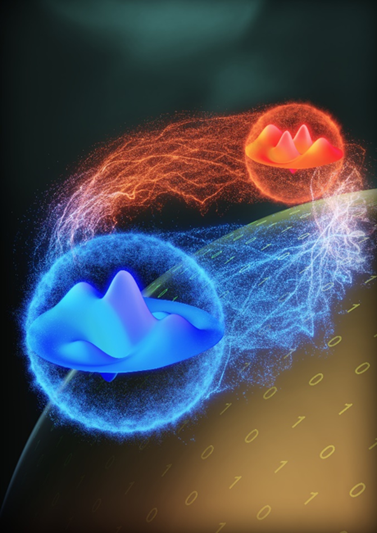

它最重要的应用,就是能够成为量子计算机中的量子比特。想要在现实世界中实现量子计算,我们必须寻找到一个可以调控的量子态,作为信息承载的单元,去表示计算机中的“0”或“1”。用这样具有量子效应的宏观超导电路制成的量子比特,就是目前最接近工业化生产,也是未来最有希望的一种。

量子比特艺术概念图 来源:深圳国际量子研究院

我们可以通过调控这个电路中电流的不同运动状态(比如,顺时针流动的微小电流和逆时针流动的微小电流)去表示“0”和“1”。相比于其它的微观量子态,它在应用上有着许多不可忽视的优势:

首先,它们的制造可以利用现在工业界已经成熟的半导体制造工艺,能够在芯片上集成大量量子比特,实现高集成度和可扩展性。得益于半导体工业的成熟制造经验,超导量子芯片的批量生产精度和一致性都很好。而且,这些芯片可以与经典的电子控制设备良好兼容,简化了整体架构。

不仅如此,超导量子比特的操控速度极快,通过微波脉冲可在纳秒(十亿分之一秒)的级别完成操作。在量子计算中,操控量子比特的速度是非常重要的,因为量子态在一定的时间之后,就会不可避免地受环境干扰而被破坏(也就是“退相干”),如何在退相干之前完成更多的操作,是量子计算的实现中一个重要的难题。

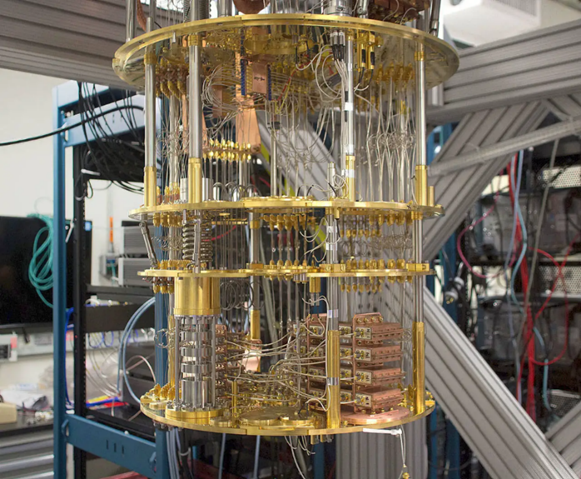

超导量子计算机 图片来源:IBM

因此,超导量子计算成为了目前最受欢迎的量子计算实现方式之一。许多世界领先的量子计算公司和研究机构(如IBM、Google、Intel等)都在大力投资超导量子计算。

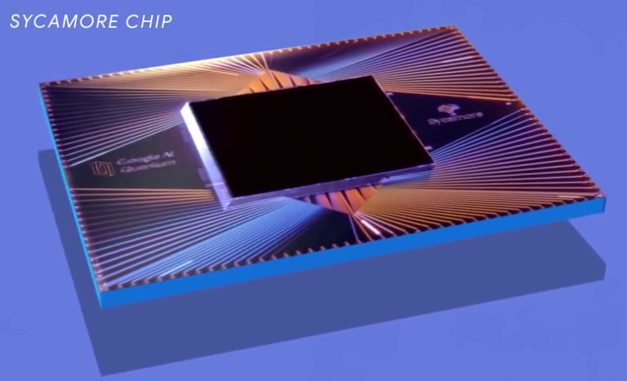

本次诺贝尔奖获得者之一约翰·马丁尼斯(John M. Martinis),2014年加入谷歌量子人工智能团队,主导研发53量子比特计算机“悬铃木”(Sycamore)并于2019年实现量子优越性突破(量子霸权)。2020年4月离职,后自立创业,继续“为了实现造一台量子计算机的理想”。

约翰·马丁尼斯(John M. Martinis) 来源:网络

虽然目前宏观量子电路还存在许多挑战,比如需要在极低温环境下工作、易受外部噪声影响导致量子态不稳定等,所以,距离真正的超导量子计算机进入我们的日常生活,还有许多路要走。然而,诺贝尔奖委员会“超前”地将奖项颁发给这项奠基性的发现,或许也代表着对全球科学家与工程师们,将基础量子力学原理转化为未来颠覆性技术的巨大期许与鼓励。

谷歌Sycamore超导量子计算处理器 来源:维基百科

我国“祖冲之号”超导量子计算机,在性能上也达到了国际领先水平,与美国呈现交替领先的竞争态势。未来,在世界各国的科学家与企业的共同耕耘下,或许有一天,超导量子计算领域就会真正开花结果,那时,我们的生活可能发生超越想象的巨大变化。但就像宏观量子效应的发现也是建立在前人一步步探索的基础上一样,超导量子计算究竟能否实现,也需要一步一个脚印地向前追寻。让我们怀着科学的敬意,继续期待吧!

作者:张一凡

审核专家:梁文杰、魏红祥 中科院物理研究所研究员

2025-10-11

2025-10-11

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国