会“感知”的止血海绵——柔性电子加持下的创伤救援黑科技

黄昏的战地救援场景里,危险不只藏在枪声里,更藏在伤者体内不断流逝的鲜血中。统计显示,大多数外伤性死亡发生在受伤后的第一个小时——医学界称之为“黄金一小时”,能否迅速为深部伤口止血,常常是决定伤者生死的关键。

或许你会疑惑:不是有纱布、止血带这些常备的急救工具吗?可面对深部伤腔出血,这些传统方式往往“束手无策”——血液不断涌出,却难以被有效封堵。这时,一种新型“黑科技”的出现正在改变这种现状——多糖基快速止血海绵。更令人惊喜的是,它不仅能止血,还能“开口说话”,能把伤口内部的情况及时反馈给医生。

一、从止血到感知:海绵的新使命

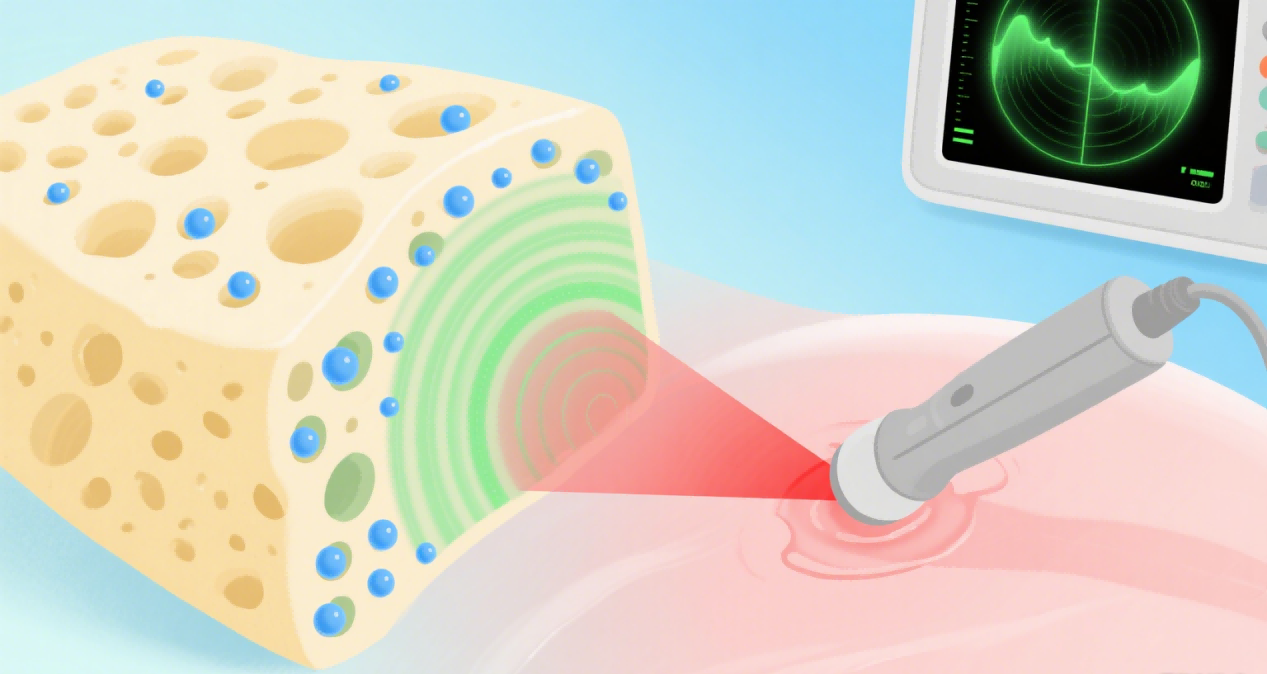

大多数人印象中的海绵,不过是柔软的清洁工具。但科学家们正在赋予它全新的生命力。想象一下:一个小小的海绵颗粒被送入深部创口后,瞬间像“遇水膨胀的超级种子”一样极速吸液、膨胀,把不规则的伤腔完全填满。与此同时,它的多糖分子链与血细胞紧密结合,就像一张无形的网,把血液牢牢“抓住”,助力形成稳定的凝血屏障。

而在这张“生物海绵网”的背后,还藏着一个关键秘密——它可以集成柔性电子传感层,实时监测创口环境。伤口的温度、湿度、pH值,甚至出血量都能通过无线方式传递给急救人员。换句话说,这块海绵不仅能止血,还能“报告战况”。

二、黄金一分钟:生死的时间赛跑

在战场或事故现场,传统止血方式往往难以解决几个痛点:

纱布:难以深入不规则伤口,容易被血液冲开;

止血粉:溶解过快,无法形成稳定血痂;

水凝胶:粘附性不佳,在血液环境中“黏不牢”。

相比之下,可膨胀止血海绵就像一支“特种部队”,能在复杂环境中迅速展开,占领伤口空间,利用物理压迫和生物作用双重机制,快速阻断出血通路。

但早期的止血海绵也有短板:亲水性差、膨胀不够快、形状恢复率低、孔隙结构不均匀,机械强度不足,容易在压力下塌陷。这些问题,正是科学家们需要逐一攻克的“硬骨头”。

三、“超级种子”:膨胀中的奇迹

那么,新一代止血海绵究竟是如何炼成的?

研究人员选用了天然多糖(比如壳聚糖、羧甲基多糖钠等)作为原料,经过一套精巧的工艺:碱化 → 酯化 → 混料 → 陈化 → 成型压缩,便能得到一种具备以下特性的“超级海绵”:

吸液后快速膨胀,几秒内填充伤腔;

高亲水性,吸血速度远超传统材料;

孔隙细密且均匀,为血液凝固打造理想微环境;

高弹性模量,不易塌陷,能承受反复压缩;

形状恢复率高,取出时不会碎裂残留。

简而言之,这是一种能“秒变盾牌”的生物材料。

四、柔性电子赋能:“会说话”的海绵

当战地医生面对昏迷伤员时,最大的难题不仅是需要及时为伤员完成止血,还需及时掌握创口内部出血状况和有无感染征兆?

为此,在止血海绵中引入超声可显影成分与力学响应结构能在体内形成稳定的超声回声信号或在需要时被超声激活产生对比气泡,从而让体外超声探头“看见”伤腔动态:

评估出血与凝血:彩超/多普勒观察血流与对比增强,判断是否仍在出血与止血效果;

监测愈合进程:B模式回声强度与超声弹性成像反映海绵/凝块/组织的力学变化;

提示感染/炎症:内置气体生成或相变探针对pH/活性氧(ROS)等异常响应,产生可被超声识别的对比信号;

全程无植入电子与电池:只需体外常规超声探头,即可无创、实时读取深部创口信息。

如此一来,这块海绵不再是“沉默的救援者”,而是能被超声读数的智慧止血终端,在“黄金一小时”内为急救人员提供关键决策依据。

五、迈向未来:智能救援的新纪元

这项技术的应用场景极为广阔,远不止在于止血:

战场救护:士兵受伤后,海绵瞬间膨胀并阻断出血。同时,嵌入其中的超声显影单元在常规便携超声探头扫描下即可显示伤腔情况,将是否仍在出血、止血效果等数据传送给后方医疗团队,为远程决策提供第一手证据。救援人员不再依赖经验与直觉,而是借助“会说话”的止血海绵和便携超声,实时读取伤口内部情况,远程医生同步掌握数据,形成“战地-后方”的协同救援网络;

急救车内:伤员被转运途中,医护人员无需反复掀开敷料,只需用手持式超声一扫,就能实时掌握伤口渗血、凝块稳定性与组织愈合进展,为救援争取黄金时间。

医院手术:术中,外科医生可通过超声影像实时“看见”海绵与出血点的互动,精准判断是否需要补充止血或调整手术策略;术后,海绵仍能作为“体内可视窗口”,帮助监测隐匿性渗血或炎症。医生将能借助海绵传回的声学信号与组织回声变化,更精准地把控止血与愈合状况;

日常急救包:在未来的家庭、学校和公共场所,急救箱里也可能配备这种“会说话”的止血海绵。普通人只需配合小型超声设备,就能快速处理突发外伤,并直观判断是否需要进一步送医。

止血海绵的出现让止血将不再是被动等待,而是主动感知、智能反馈;创伤救援也不再仅仅依靠经验,而是数据与科技的精准支撑。这一切背后,是生物材料、柔性电子与医学影像的深度融合。止血海绵,从此不再是单纯的“吸血海绵”,而是能与医生“对话”、能为生命守护的智慧医疗终端。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国