从榫卯的智慧到飞檐的诗意,他们从未有一刻停止过追问:如何让传统建筑不再是博物馆里的标本,而是流动的、呼吸的、与当代生活共鸣的生命体?王军及其团队给出了一群坚持守正创新的建筑人执着探索后得到的答案。

中国建筑大师、中国建筑西北设计研究院有限公司(以下简称“中建西北院”)党委书记、董事长王军带领团队,基于中华优秀传统建筑文化传承创新路径,开展中国传统建筑智慧系列研究。由他领衔的“传统风格建筑关键技术研究集成及工程应用”项目荣膺2023年度陕西省科学技术进步奖一等奖,这是他们不断创新、勇攀高峰的生动写照。

▲王军

项目秉持“古为今用,推陈出新”的理念,深耕传统建筑智慧,以现代技术重构斗拱飞檐、亭台楼阁,在文化传承与技术革新间开辟新径,为传统建筑文化的传承发展铺就通途,可谓匠心独运、独具一格。

“此次获奖对中建西北院而言,是‘守正创新’征程中的又一重要里程碑,既彰显团队在传承中华优秀传统建筑文化方面的深厚积淀与不懈努力,也激励着我们持续投身传统与现代有机结合的理论研究与实践中,为东方建筑艺术注入源源不断的活力。”作为课题总负责人和项目总负责人,王军对赓续文脉、再创经典矢志不渝。这位中国建筑集团“中国建筑大师”、行业领军人始终坚信,众志成城必能水滴石穿,换来中华建筑技术和文化的勃勃新机。

让传承千年的建筑瑰宝焕发新春

历史悠久的国度,崭新的年代,当古代传统建筑文化、技艺与现代科技、理念相撞,是让传承千年的建筑瑰宝带着一身荣光黯然隐退,还是寻求创新路径使其焕发新生?对这个问题,中建西北院人笃定地选择了后者。

从20世纪80年代的酝酿思索,到90年代的积累实践,在张锦秋院士等代表人物的引领下,中建西北院人始终坚持传统与现代相结合的设计理念,数十年如一日地探索传统建筑语言的现代表达,为“传统风格建筑关键技术研究集成及工程应用”项目相关探索奠定了坚实基础。

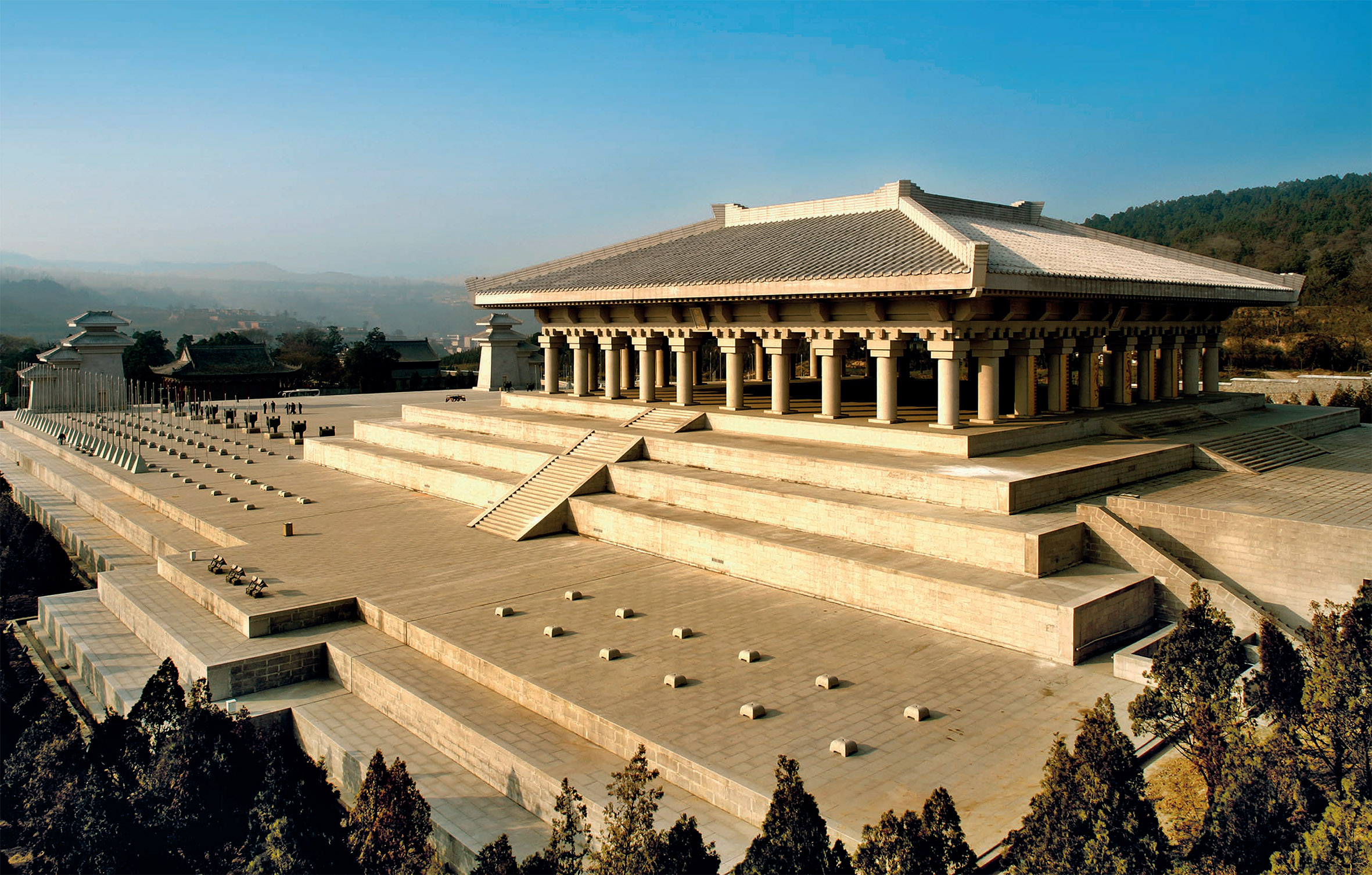

▲黄帝祭祀大殿工程应用

作为团队核心成员并逐步成长为领军人物的王军,自参加工作起就跟随张锦秋院士参与实践。先后主持或参与文化博览类建筑项目十余项、遗址保护类建筑项目十余项、文体办公及策划咨询类建筑项目十余项,积累了丰富的实践经验。如何在传承中华优秀传统建筑文化时,既守住东方美学的根脉,又突破设计理论与施工技术的时代局限?当建筑行业迈向新发展阶段,该以何种方法破解传统建筑在传承、设计、施工环节的核心难题……正是在这一个又一个问题的追问之下,他带领新一代中建西北院人开启了传统风格建筑关键技术的集成化研究之旅。在课题研究中,他负责总体研究方向、路径、方法、目标的确定,并主持一系列子课题的研究分析和代表性传统风格建筑工程的设计实践。从2012年立项到2020年成果初现,八载春秋带领团队埋首耕耘、厚积薄发,终换得千年营造智慧与现代科技的相得益彰。

传统风格建筑关键技术的集成化研究以三大板块为经、以传承创新为纬:既溯源传统建筑智慧,解码千年营造密码;又精研现代结构设计,融通古今力学精髓;还革新施工技术体系,再造当代建造范式——课题贯通理论、设计与施工全链条,产学研深度融合。

项目团队坚持传承和弘扬中华优秀传统建筑文化,致力于从建筑文化与建筑技术双维度展开探索,为传统建筑智慧的现代传承写下全新注脚——他们提出了对传统建筑文化的创新性传承方法,全面系统地揭示了传统建筑技术的营造智慧。

▲世园会天人长安塔工程应用

传统风格建筑的现代重生,核心在于技艺和工艺的突破。在传统风格建筑现代结构设计关键技术研究及工程应用探索中,项目团队创新性地分析了传统风格建筑现代结构的受力特点和破坏机理,建立了传统风格建筑现代结构的设计分析方法,研发出适用于传统风格建筑安全可靠的结构体系、关键节点等,提高了这类建筑的结构抗震性能。依据工程实践,团队完成了传统风格建筑结构关键节点的试验研究,有效优化了传统风格建筑关键节点的设计。值得一提的是,团队还研发出适用于传统风格建筑的预制装配式结构体系及构件,完善其设计理论及方法等,让传统建筑构件也能实现工厂化生产,这种“积木式”预制装配技术的创新应用,不仅延续了传统建筑的形制神韵、建造方式,赋予其更高的施工精度、更强的安全性,大幅提高了工程效率,还降低了成本。

传统建筑的现代建造,是一场跨越千年的技艺接力。项目团队通过对传统建筑现代施工技术的研究,建立了一系列施工工艺新标准,形成了大量创新性工法等,对施工质量、施工成本起到了有效控制,大幅缩短了项目建设周期,提高了经济效益。

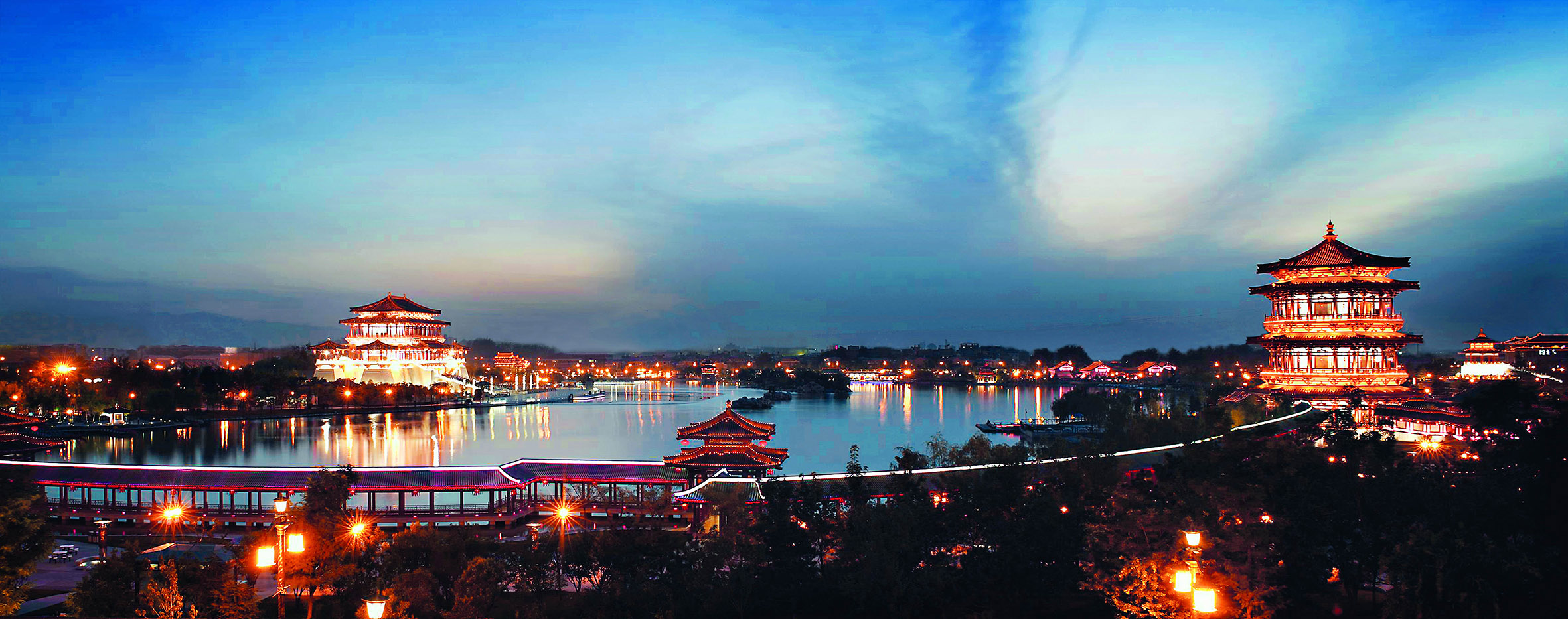

▲大唐芙蓉园工程应用

值得一提的是,在传统风格建筑关键技术研究集成及工程应用课题攻关中,中建西北院人也经历了从文化基因解码到现代技术赋能的系统性挑战——中华优秀传统建筑文化博大精深,“古为今用”不仅涉及理论、理念等问题,还涉及新技术、新材料、新工艺的研发和推广应用问题等,这些问题庞杂而繁琐。进行系统、全面性的思考,对如何创新传统建筑思想和建筑技艺,为当代建筑的创作建立有效的传承机制这一命题至关重要。面对诸多难题,王军带领研究团队历经长期深入思考与总结,逐渐明晰了研究思路:将传统与现代有机结合,展现时代风貌,弘扬中华优秀传统建筑文化;在建筑环境、意境、尺度中彰显传统文化与传统建筑精髓;在功能、材料、技术上满足传统风格建筑的现代需求;于建筑形式与空间构成上,追求传统风格与现代功能的完美融合与创新,实现传统美、自然美、结构美与时代美的有机统一。如今回首,那些曾经充满挑战的时刻,不仅锤炼了团队的意志,更让他们在传统与现代的融合探索中找到了新的方向。

让古今融合的筑艺大放异彩

作为项目总负责人,王军主持了课题研究中的重要工程案例研究和实施,如大唐芙蓉园、曲江池遗址公园、延安革命纪念馆、丹凤门遗址保护展示工程、开封博物馆等,在工程实践中,对推动传统风格建筑的传承和创新起到了引领作用。从大明宫丹凤门的钢构唐风,到大运河博物馆的玻璃塔影;从黄帝陵祭祀大殿的隐形抗震,到西安天人长安塔的预制装配;从西安国家版本馆的大气磅礴,到普陀山教育学院的禅意空间……如今,“传统风格建筑关键技术研究集成及工程应用”项目成果已经“花开”遍地。

▲中国大运河博物馆工程应用

以西安唐大明宫丹凤门遗址博物馆为例,无论是建筑风格,还是建筑功能、建筑选材等方面的应用都堪称传统建筑现代转译的典范之作。这座矗立在千年帝都轴线上的文化地标,既延续了盛唐建筑的气韵风骨,又彰显着当代营建的智慧结晶。项目选址匠心独运,巧妙衔接了大明宫遗址公园与城市现代空间,成为串联历史与未来的时空纽带。其唐风浓郁的建筑形制,是对十三朝古都文化基因的当代诠释,更以创新的钢结构体系实现了传统大屋顶的传承和革新。钢结构具有自重轻、材质均匀、力学性能可靠、抗震优越、工厂化程度高、施工工期短等优点,适应檐口出挑深远、内部大空间、遗址保护和施工需求。屋面瓦件采用铝镁锰合金材料,楼面承重构件采用钢格板,大多数构件工厂预制,施工周期短,材料可循环利用。这座“文化的容器”完美平衡了保护与展示的双重使命:在形制上传承唐代宫门的气度,在功能上满足现代博物馆的需求,在技术上践行可持续发展的理念。每一处细节都诉说着传统营造智慧与现代工程技术的对话,让沉睡的历史在当代城市中重获新生。

中国大运河博物馆是项目团队践行“传统为体,现代为用”设计理念的又一佳作。团队以千年运河文化为魂,立足当代建筑语境,将典籍中的东方营造智慧与前沿技术深度融合,让这座国家级文化地标既承载历史记忆,又彰显时代气韵。面对古运河畔潮湿多变的气候环境,团队突破常规,选用耐候钢构筑主体骨架,以长效防腐工艺抵御岁月侵蚀;椽檩构件采用轻质高强的铝合金,在减重提质间暗藏力学巧思。场馆内的绿色空中花园,通过虹吸排水系统与雨水回收装置,将生态理念融入建筑肌理;错落有致的绿植景观不仅为建筑披上“绿衣”,更打造出融休闲观景、文化活动为一体的立体空间。在建筑形态塑造上,钢结构装配式技术与屈曲支撑减震体系赋予建筑稳固筋骨,确保施工周期大幅缩短的同时,满足复杂造型需求。阅江厅27米直径的全玻璃穹顶,以通透材质框住运河奔流入江的壮阔;大运塔采用超白夹层玻璃与多边异形钢结构,在阳光下折射出晶莹光芒,与河畔古塔遥相呼应,古今对话间尽显扬州婉约气质。这座建筑不仅是运河文明的物质载体,更是传统建筑技艺现代化转型的生动诠释。项目团队以匠心为笔、以创新为墨,在古运河畔绘就了传统美学与现代科技交相辉映的时代画卷,为传统风格建筑的传承发展提供了极具借鉴意义的实践样本。

通过现代材料的合理选择,实现建筑色彩、纹理等风格或效果需求;通过现代技术实现建筑尺度、功能等空间或形式需求;通过现代材料和现代技术综合运用,实现建筑安全耐久需求……在尊重历史和传承建筑文化的基础上,利用现代技术、现代材料,做出符合现代需要、符合历史要求、符合将来发展的和谐建筑,王军带领的项目团队将建筑文化与现代社会发展相融合,为中华优秀传统建筑文化传承与创新探索出一条富有中国特色的现代之路。

让古韵风雅的传承行稳致远

“传统建筑不是博物馆里的标本,而是活在当代的文化基因。我们要做的是让千年营造智慧在现代工程中‘活态传承’,让每一处飞檐斗拱都讲述新的时代故事。”王军一席话道出了这支建筑劲旅的使命担当与创新追求。多年耕耘,为他换来众多的奖励荣誉——2004年荣获“第五届中国建筑学会青年建筑师奖”、2019年获评陕西省纪念改革开放40周年“卓越贡献人物”、2023年荣获西安经济技术开发区建区30周年“突出贡献人物”荣誉称号等,他和团队完成的项目也先后荣获全国优秀工程勘察设计奖一等奖、全国优秀工程勘察设计行业奖建筑工程一等奖、陕西省科学技术进步奖一等奖等多项国家、行业、省部级科技奖励。但他始终强调这是“一群人”的荣耀。

▲西安国家版本馆工程应用

从董大酉先生开创“民族形式”探索,到张锦秋院士奠定“新唐风”体系,再到赵元超大师深化“在地性”实践,中建西北院人用70载光阴书写了一部中国建筑的现代史诗。在他们身后,一群志同道合的人已经聚拢起来,致力于用现代科技唤醒古老智慧,让文脉在结构中延续,让文化自信在屋檐下生长。凝结中建西北院几代人的传承创新智慧之外,西安建筑科技大学的学术智慧、陕西古建园林建设集团的匠艺传承,与中建西北院的设计创新交相辉映……这些志同道合者以“和合”精神为纽带,在课题攻关中集思广益,在工程实践中优势互补,共同打通了从理论探索到技术落地的全产业链。

“中国建筑的未来,不在他处的模板里,而在我们自己的基因中。”带着这样一份笃定,这群坚持守正创新的人依然奔跑在路上。团队将继续深耕“在历史文化环境中和谐建筑思想的理论与实践”及“传承中国营建智慧的城市文化建设路径研究”等课题中,通过持续探索与创新,致力于在建筑实践中实现绿色、环保、耐久与可持续发展的理念,为城市的可持续发展贡献智慧与力量,让千年的风雅真正走进现代人的生活。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国