在全球新一轮科技革命与产业变革的浪潮中,智能机器人正经历从“工具”到“伙伴”的深刻转型,其核心驱动力源于通信技术与人工智能的协同演进。6G作为下一代通信技术,将超越5G实现空天地一体化覆盖、超大带宽、超低时延(从毫秒级降至亚毫秒级)、确定性高可靠的性能跃升,这种技术突破不仅重塑机器人的能力边界,更将推动群体智能与精准交互实现颠覆性变革。从技术本质看,新一代智能机器人通过“感知-决策-执行-进化”闭环优化机制,结合多模态传感器与深度学习算法具备动态环境适应能力;而多机器人系统则通过实时信息共享与功能模块动态组合,实现效率的指数级提升,这一演进的核心支撑正是具身智能(Embodied Intelligence)在“大脑-身体-环境”三位一体框架下的认知能力自主进化。6G 技术的成熟将为这些瓶颈提供系统性解决方案:通过确定性低时延通信保障多机协同的实时性,借助空天地一体化网络拓展机器人的作业半径,利用 AI 与通信的深度融合优化资源调度与任务分配。6G 与具身智能的结合将打破物理世界与数字世界的边界,推动智能机器人从工业场景向服务、医疗、应急等民生领域深度渗透,最终培育新质生产力,重塑人类生产生活方式。

1、6G技术对智能机器人的赋能

6G 技术通过“技术特性-能力跃升-场景落地”的逻辑链条,为智能机器人带来全方位赋能。其核心技术特性不仅实现了通信性能的代际突破,更通过通感算智的深度融合,推动机器人从单一工具向自主协同的智能体演进,最终在复杂环境中实现作业空间的全域拓展。

1.1 核心技术特性:构建机器人赋能的底层支撑

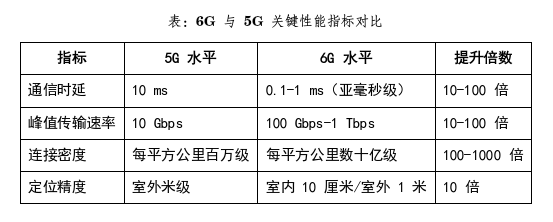

6G 网络在传统通信指标上实现了颠覆性提升,形成三大核心技术特性,为智能机器人提供基础能力保障。

在超低时延传输领域,通信时延从5G 的 10 ms 降至亚毫秒级(0.1-1 ms),部分场景甚至达到微秒级,确保运动控制指令的实时响应。

在空天地一体化覆盖下,融合地面基站、低轨卫星、空中基站等异构资源,构建全球100%覆盖的立体网络,弥补海洋、沙漠、森林等极端环境的通信盲区。

在确定性高可靠通信中,通过内生智能机制与安全能力设计,实现中断几率小于百万分之一的高可靠性,同时支持每平方公里数十亿级连接密度,满足大规模机器人集群协同需求。

1.2 能力跃升:从“小脑”实时控制到“大脑”智能决策

6G 技术通过分层赋能,推动机器人实现从运动控制到智能决策的全链路能力升级:

在运动控制层(小脑),亚毫秒级时延保障成为关键。例如在智能工厂场景中,6G 可将设备间通信延迟压缩至 0.1 ms 以内,逐步取代传统工业以太网的有线连接,实现机械臂协同装配、AGV 小车动态调度等任务的无线化部署,大幅提升产线弹性。这种低延迟特性确保机器人关节控制指令、力反馈信号的实时传输,避免因信号滞后导致的作业误差或安全风险。

在智能决策层(大脑),6G 依托通感算智一体化架构,构建云端分布式智能中枢。通过整合太赫兹通信的超大带宽(实验室环境下已实现 206.25 Gbps 传输速度)与 AI 原生网络的算力编排能力,机器人可实时共享多模态环境数据(视觉、红外、LiDAR 等),支撑群体智能演进。例如,跨本体通用大脑可通过 6G 网络实现百台级机器人的协同决策,在物流仓储场景中动态分配拣选任务,在灾害救援中协同构建三维环境地图,推动机器人从“个体工具”向“群体伙伴”转型。

1.3 场景落地:全域覆盖打破作业空间边界

6G 空天地一体化网络通过深度融合地基、空基(无人机基站)、天基(低轨卫星)资源,彻底突破智能机器人的作业空间限制:

在工业场景,6G 支持基站无覆盖区域的“手机直连卫星”模式,使巡检机器人在偏远矿区、海上风电平台等场景实现实时数据回传与远程操控。例如,电力巡检机器人可通过 6G 网络实时传输高压线路的红外热成像数据,结合卫星定位实现跨区域巡检路径优化。

在应急场景,6G 网络在地震、森林火灾等灾害发生后,可快速部署空中基站与卫星通信链路,保障救援机器人在通信基础设施损毁区域的持续作业。以森林防火为例,搭载 6G 模块的无人机群可构建低空智联网,实现火情监测、热点追踪、物资投送的全流程协同,作业半径较 5G 时代提升 10 倍以上。

这种全域覆盖能力使智能机器人从工厂、仓库等固定场景,向海洋、沙漠、空域等动态复杂环境延伸,形成“陆海空天”一体化的作业体系。

综上,6G 技术通过性能指标的代际突破与架构创新,不仅解决了智能机器人在运动控制、群体协同中的关键瓶颈,更通过全域网络覆盖拓展了其应用边界,为未来人机协作与多机协同奠定了核心技术基础。

2、6G技术场景下的多机协同与人机协助

2.1 多机协同的群体智能机制

多机协同的群体智能机制是6G时代智能机器人系统突破单机能力边界的核心支撑,其通过云端分布式中枢-多模态决策-安全防护三层架构实现异构机器人的高效协作。这一机制不仅解决了跨品牌设备互联互通的技术瓶颈,更通过智能算法与通信技术的深度融合,实现了复杂场景下的协同效率跃升与系统稳定性保障。

多机协同的群体智能机制是6G时代智能机器人系统突破单机能力边界的核心支撑,其通过云端分布式中枢-多模态决策-安全防护三层架构实现异构机器人的高效协作。这一机制不仅解决了跨品牌设备互联互通的技术瓶颈,更通过智能算法与通信技术的深度融合,实现了复杂场景下的协同效率跃升与系统稳定性保障。在汽车集群生产场景中,优必选构建的群脑网络与智能网联中枢展现了群体智能的实际价值。通过跨场域融合感知技术,系统可实时整合焊接、装配、搬运等不同环节的机器人数据,实现多机协同控制精度提升。

群体智能系统的高效运行离不开安全防护机制的支撑。在6G网络层,通过身份识别与可信接入技术,可有效防止非法设备入侵导致的协同中断。这种"通信加密-身份认证-异常隔离"的三层防护体系,确保了群体智能系统在提升效率的同时,维持长期稳定运行。

2.2 人机协作的精准交互技术

人机协作的精准交互技术以“交互精度-实时性-安全性”为核心支柱,通过6G通信技术与人工智能的深度融合,构建从多模态感知到精准执行的全链路协同体系。具身大模型的引入重构了传统交互逻辑,6G超低时延保障了实时响应能力,而数据隐私保护技术则为可持续协作奠定信任基础,三者共同推动人机协作向更自然、更可靠、更安全的方向演进。

6G技术的超低时延特性为人机协作的实时性提供了关键支撑。6G网络可实现0.1毫秒的无线电延迟,通信设备中断机率小于百万分之一,这种“零感知延迟”与超高稳定性确保了交互指令与执行动作的同步性。在医疗领域,该特性的价值尤为突出:“CT介入手术导航定位系统”配备高精度光学双目导航相机和灵活机械臂,其动态响应速度直接依赖于6G网络对实时影像数据的传输能力。此外,6G支持的全息通信技术还可实现视觉、听觉、触觉乃至情感的远程传输,结合人体数字孪生技术(通过>100个/人的智能传感器构建实时映射的“数字人”),为人机协作提供沉浸式多模态交互基础,进一步拓展了实时交互的应用边界。

数据隐私保护是人机协作可持续发展的重要保障。随着交互过程中生物特征数据(如手势、语音指令、生理信号)的采集量激增,隐私泄露风险成为制约协作信任度的关键因素。在数据传输阶段,利用6G网络的端到端加密协议防止中间人攻击。例如,人体数字孪生系统在对重要器官、神经系统及情绪状态进行精确实时监测时,需通过加密技术确保个性化健康数据仅授权方可见,这种“技术-伦理”双轨制设计有效增强了用户对人机协作系统的信任度。

2.3 动态资源调度与全域覆盖

6G技术通过通感算智一体化能力为协同适配提供底层保障。在通信资源调度层面,实时认证技术结合毫米波、可见光多频段融合组网(如中国移动信息港实验室的可见光通信,兼具照明与抗干扰功能),实现高密度场景(如大型仓储)中通信资源按需分配,确保30台以上机器人协同的时延低于0.5秒。高精度定位能力(室内10厘米、室外1米)支撑机器人在高楼、船舶等复杂场景下的精准协同,而空天地一体化网络则解决了5G时代80%陆地与95%海洋区域的覆盖盲区,如中国电信在舟山海域的天通一号NTN实验,实现远程船只物联网监测与紧急求救服务的无缝衔接。

3、总结与展望

6G时代智能机器人技术的演进将围绕“智能-训练-硬件-安全”四大维度展开深度创新,通过跨领域技术融合构建协同化、智能化、安全化的新一代机器人系统。

①云端协同的分布式决策中枢:依托6G网络的空天地一体化覆盖与毫秒级低时延特性,机器人群体将突破单机智能的局限,实现跨品牌、异构机型的互联互通。核心在于构建云端通用大脑,通过多模态大模型实现复杂任务的统一理解与分布式规划,形成“中枢-边缘”协同的决策架构。

②生成式AI加速运动技能进化:6G支持的大规模算网平台将重构机器人运动技能的训练范式,形成“仿真预训练-现实微调”的闭环体系。通过生成式AI构建高精度虚拟环境(即“世界模型”),机器人可在仿真场景中完成数万次强化学习迭代,快速掌握复杂动作序列,再通过少量现实数据微调实现技能迁移。

③通用化与定制化并行演进:机器人肢体技术将呈现“通用底座+场景化插件”的双轨发展路径。通用化肢体基于标准化接口与模块化设计,降低开发成本与适配难度。定制化肢体则针对垂直场景深度优化。两者通过统一通信协议与能源接口,可实现快速换装,满足工业、服务、应急等多场景需求。

④动态感知与预测性维护:借鉴低空全域安全态势感知技术,机器人协同系统将构建实时威胁监测-动态响应-预测性维护的三层防御体系。在感知层,通过分布式传感器网络(如毫米波雷达、视觉摄像头、惯性测量单元)实时采集机器人本体状态与环境数据,识别异常振动、通信干扰、障碍物碰撞等风险;在决策层,利用AI模型对多维数据进行融合分析,预测潜在故障(如电机过热、关节磨损),准确率可达92%以上;在执行层,通过6G高可靠通信触发动态响应,如任务紧急转移、备用机器人补位等。

[参考文献]

[1] 中国移动,《低空智联网技术体系白皮书》,2024年

[2] 全球6G技术大会,《通感一体化系统架构与关键技术》,2023年

[3] 航空学会,《2024低空经济场景白皮书(1.0)》,2024年

[4] 工信部赛迪研究院,《中国低空经济发展研究报告(2024)》,2024年

作者:王德鹏,朱天奕,孙一博,陈虹

单位:中国移动研究院

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国