1992年10月10日,敦煌文化出版社与甘肃音像出版社联合推出的《敦煌古乐》图书及音带,宣告困扰中外学者80余年的“音乐天书”终被破译。这份1900年莫高窟藏经洞出土的唐代琵琶谱,经甘肃学者席臻贯十年攻坚,终于让千年乐声重见天日。

1900年,莫高窟藏经洞的裂缝中,一卷特殊的经卷重见天日,经卷背面那些形如“一、匕、乙、厶”的古怪符号,直到1908年被带往巴黎后,才引发学界关注——这是现存世界最古老的歌舞乐谱,共25首曲子,抄写于公元933年,现藏巴黎国家图书馆。

这些被称为“半字符号”的谱字,让历代学者束手无策。日本学者林谦三虽证实其为琵琶谱,却因破解不了节奏问题抱憾而终;中国学者叶栋曾译出全谱,却被发现调式与唐代史料不符。为何如此难解?因唐代乐师为垄断技艺,创造了这套“密码式”记谱法,仅在师徒间秘传,到宋代已“人多不知,皆以为瓦谜”。

1982 年,随《丝路花雨》剧组赴巴黎的甘肃学者席臻贯,在华裔学者协助下才得以亲见原谱。当这卷由三位乐工抄写、僧人粘接的长卷摊开时,他发现微缩胶片完全无法展现的细节——正是这些细节,暴露了前人研究的漏洞。

此后十年,这位甘肃敦煌艺术剧院院长开启了近乎苦行的研究:在巴黎图书馆啃方便面抄谱,为省钱甚至在塞纳河边解决如厕问题,省下的钱全用来购买海外研究著作;回国后手抄近五百万字资料,连《姜白石词编年笺校》这样的巨著都抄录三遍,“抄一遍胜过读五遍”成了他的信条。

关键的突破来自“诗乐舞三位一体”的创新思路。席臻贯发现,曲谱符号与敦煌舞谱、唐诗韵律存在隐秘关联,通过比对壁画乐舞场景与《三五要录》等古籍,终于破解节拍密码。更难的是音位还原——唐代琵琶四弦每弦可定十二音,组合可能性堪比中等城市电话号码,他通过乐器复原与文献互证,终定音高标准。

《敦煌曲谱·水皷子》

1992 年10月10日,《敦煌古乐》的出版让学界震动。国际敦煌学权威饶宗颐评价:“基本解决了音乐和舞蹈共有的节拍问题,成果令人惊叹”。根据译谱编排的乐舞剧次年获“文华新剧目奖”,香港艺术节上,《倾杯乐》《伊州》等古曲让观众热泪盈眶。

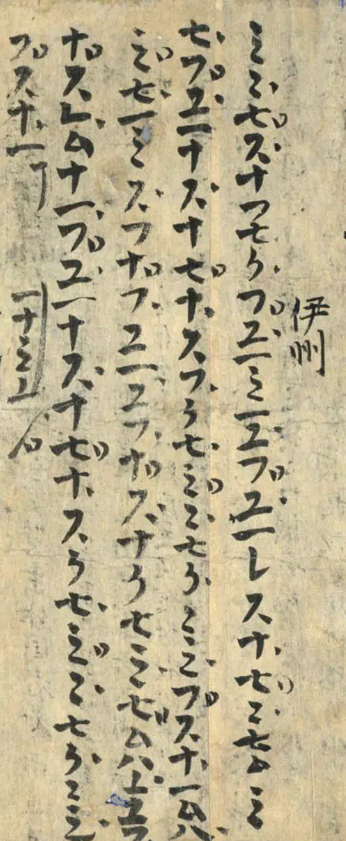

《敦煌曲谱·伊州》

遗憾的是,这位让唐乐重生的学者,在1994年第四届中国艺术节后溘然长逝,年仅53岁,临终前仍惦记着未破译的敦煌舞谱。但他留下的不仅是三盒录音带,更是解读古乐的方法论。如今,每当《敦煌古乐》的旋律响起,那些穿越风沙的音符便在提醒我们,文化传承从来不是偶然,而是有人以生命为烛,照亮文明的归途。

参考来源:中国历史网、广东新闻广播、腾讯网、敦煌研究院

2025-10-10

2025-10-10

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国